���،��₢�����������͂Ɋ�Â��ċL�ڂ��Ă��܂�

���h�s ���V���� (70��j

�F�{�s�E�k��@�������(70��)

���Ƃ��ł��鎄�����́A���80�N�Ƃ����ߖڂ̔N��...

�F�{�s�E������ ��������i40��j

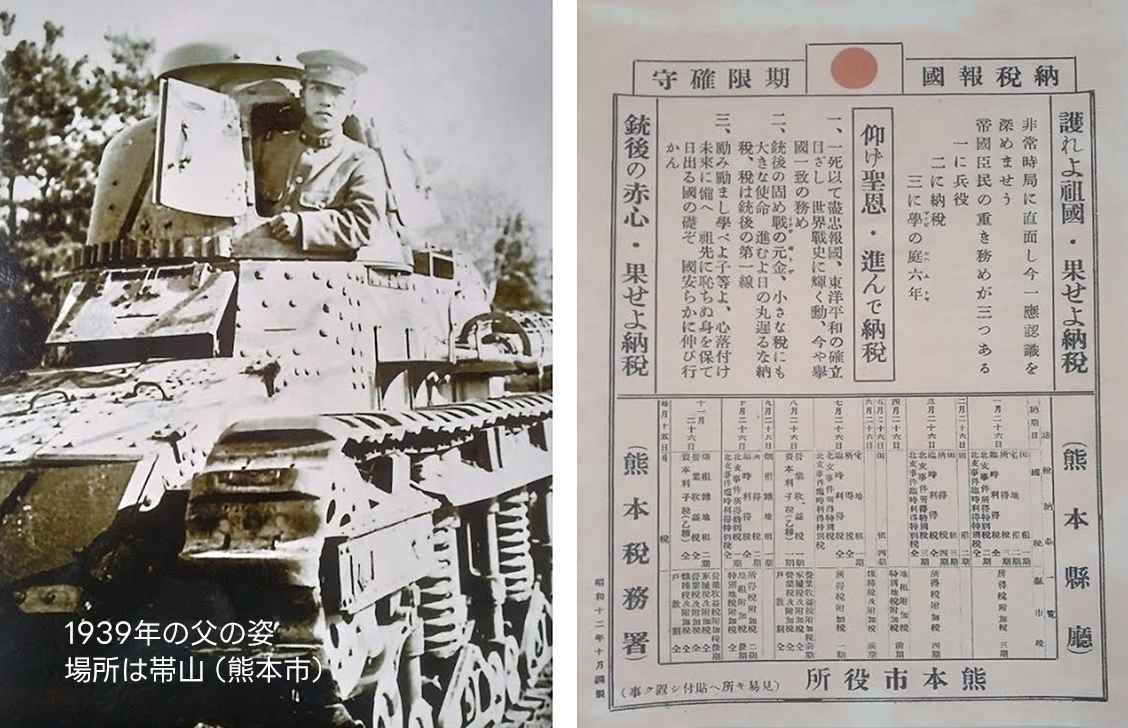

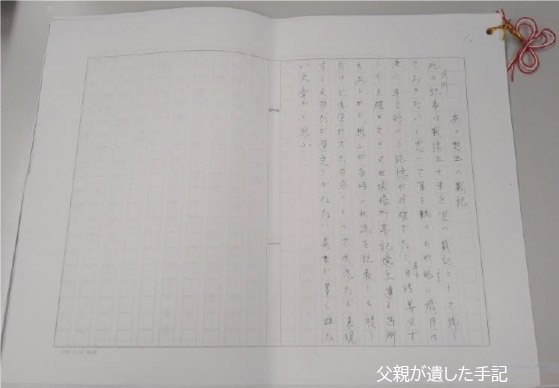

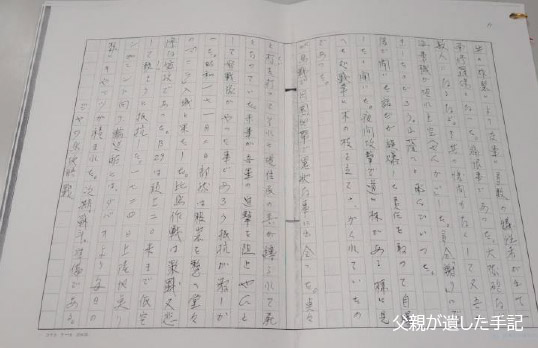

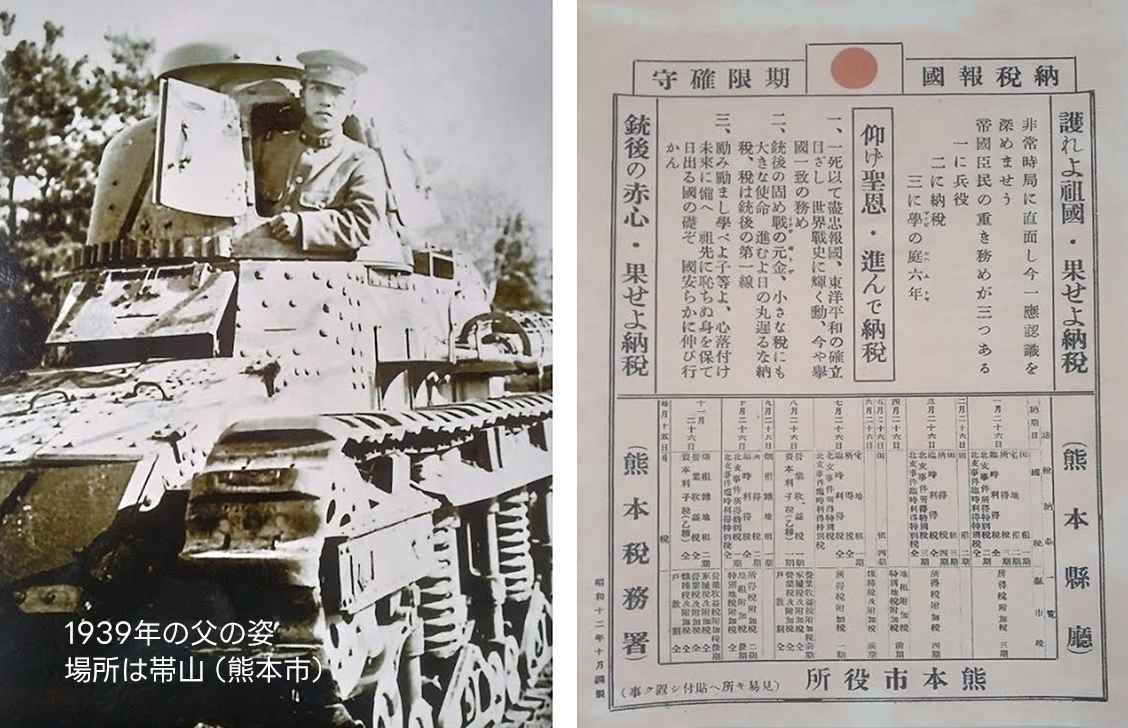

1916�N���܂�̑c���̎�L�ł��B�y�ȉ��A�c���̎�...

�F�{�s�������@�{������ (90��)

90��̎��́A�I����Ƒ��ƂƂ��Ɍ��݂̖k���N�A��...

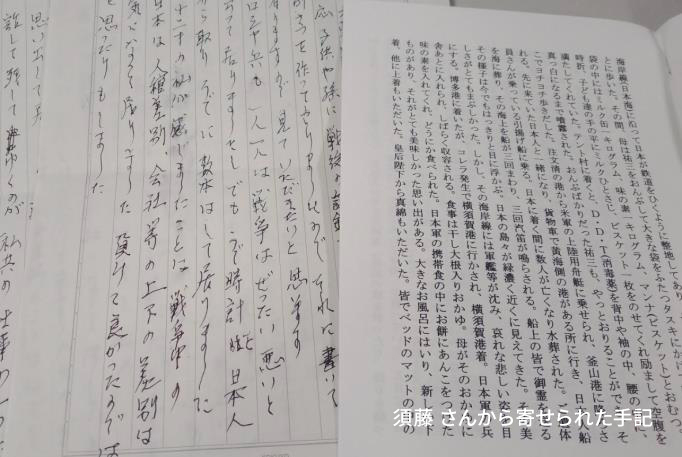

��v��S ���X����i70��j

1945�N8��7���A���͖��B���k���̊X�n�C�����ւ̈�...

�F�{�s ���V����i90��j

���̕��͑̂��������������߁A���͂��x���1944...

�v�钬 �q�{����i60��j

���A���̉Ƒ����o�������펞���̘b�����`����������...

�F�{�s ��������i90��j

1945�N�A�푈�̍Œ��A���{���D���ł���Ƃ����틵��...

���h�s ��{����i70��j

1918�N���܂�̎��̕��́A�����m�푈���A�C�R��...

�F�{�s ���c����i80��j

�I��̔N�A����9�Ŗk��B�ɏZ��ł��܂����B��...

���k�S ��������i80��j

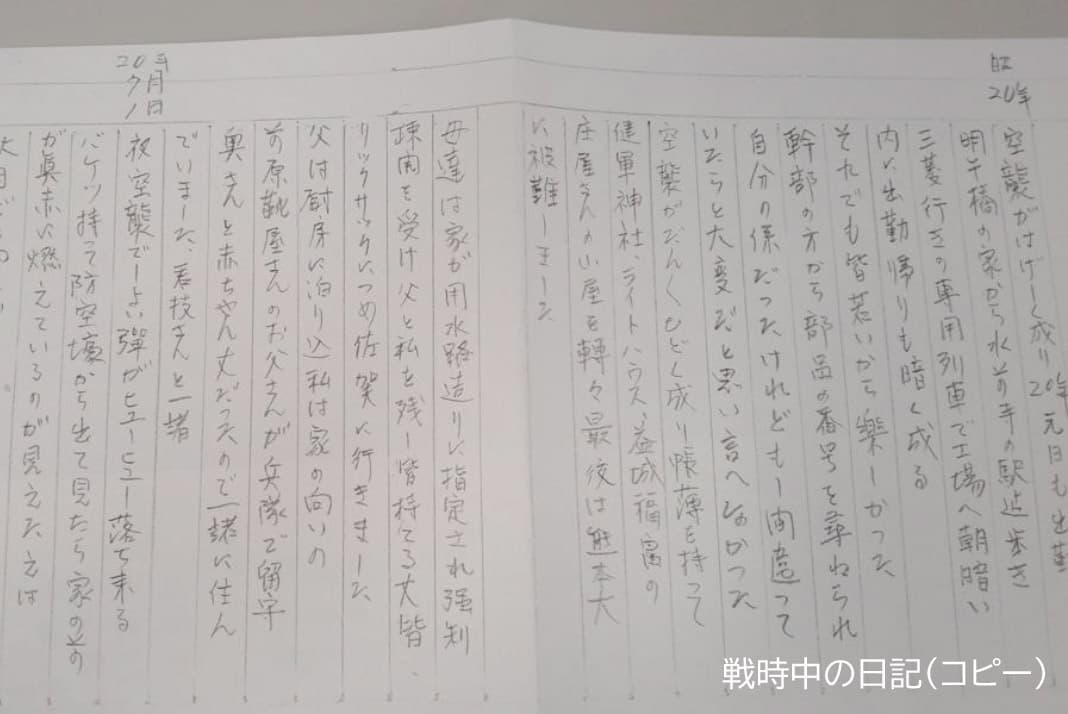

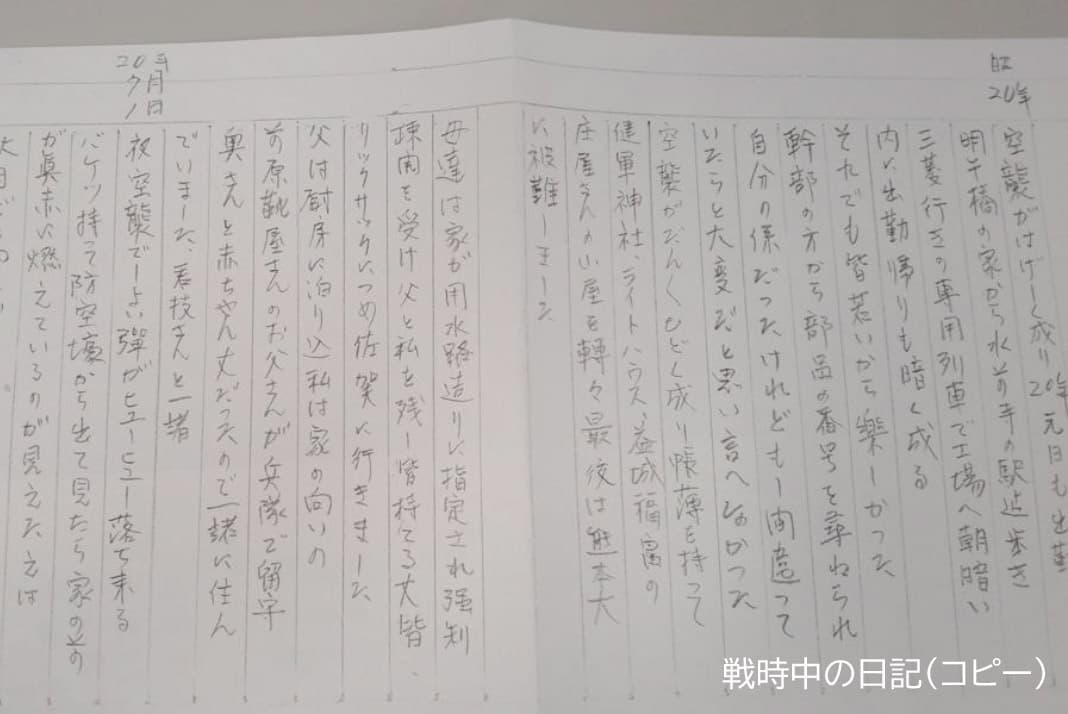

1945�N�A����3�̍��̋L���ł��B�����A�����Z��ł����F�{�����k�S�ł��틵���������A���яd�Ȃ��P�Ɍ�������...

����s ���i����i98�j

���N�X�W�ɂȂ鎄�́A���܂�Ă��炸���Ƃ��̒n�ŕ�炵�Ă��܂����B18�������펞���̋L���Ƃ��đN���Ɏc���Ă���...

��v��S �j���i40��j

�c��������c���͐푈�̌���b���Ă��܂����B�c���͗��R�ʼnq���������Ă���A�K���͒��тł����B���B�ɂ����c���́A...

�e�r�S �c������i70��j

���̉Ƒ����o�������푈�Ɛ��̐����ɂ��āA�M�����点�Ă��������܂����B���̕��͓������ŏI����}���A�Ⴊ�}...

�F�{�s ���i����i70��j

����́A�F�{���P�����A�F�{��w�Y�w�l�ȂɈ�t�Ƃ��ċΖ����Ă������̐e���ɂ��L�^�ł��B����������Ɉꕔ������...

�F�{�s ��������(40��)

�c���͓V���o�g�ŁA��s�@�̐����m�����Ă��܂����B1945�N�̂�����A�����@�����A���͑��ڂ�����������A�L���s...

�F�{�s ��{����i102�j

1923�N���܂�̎����I����}����O�A1944�N��21�ŌF�{���疞�B�̈ƎR�i����j�ɏZ�ގo�v�w�̂��Ƃֈڂ�...

�F�{�s �j���i40��j

��N4���A���̑c�ꂪ100�ő��E���܂����B�c���20�ŌF�{�ɗ���܂ōL���ŕ�炵�Ă���A���O�͐푈�̋L������...

�e�r�S ���R����i40��j

�S���c�ꂩ�畷�����A�Y����Ȃ����i�ɂ��Ă��`�����܂��B1929�N���܂�̑c��́A1945�N8��9������16�ł�...

���h�s �◜����i90��j

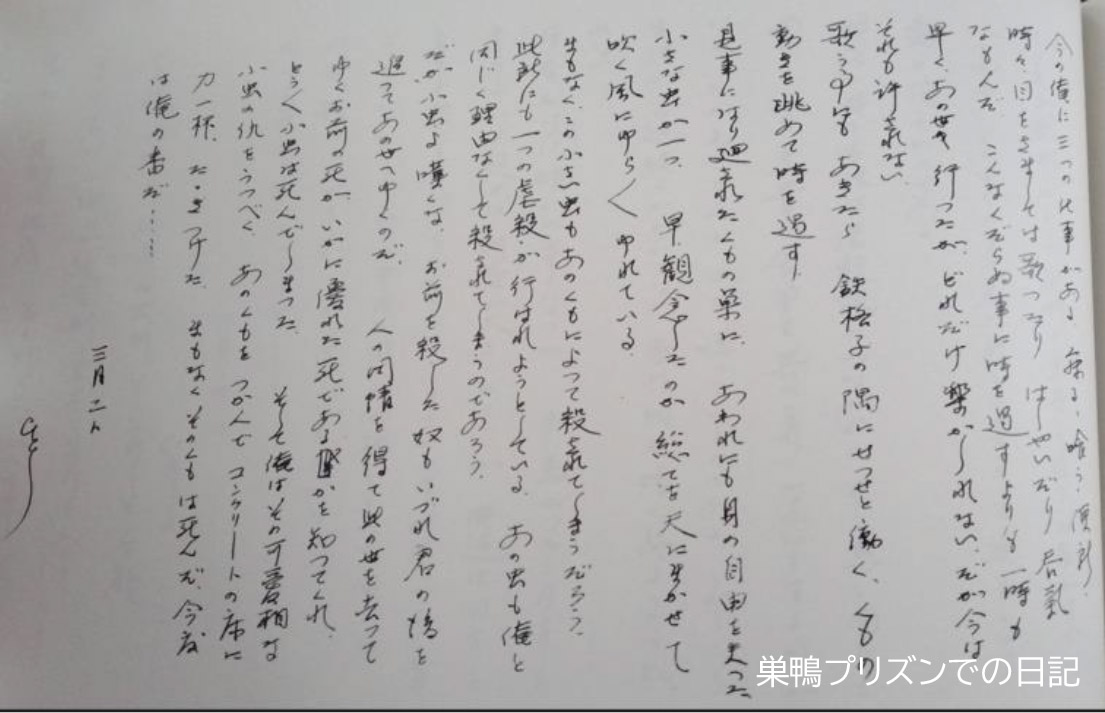

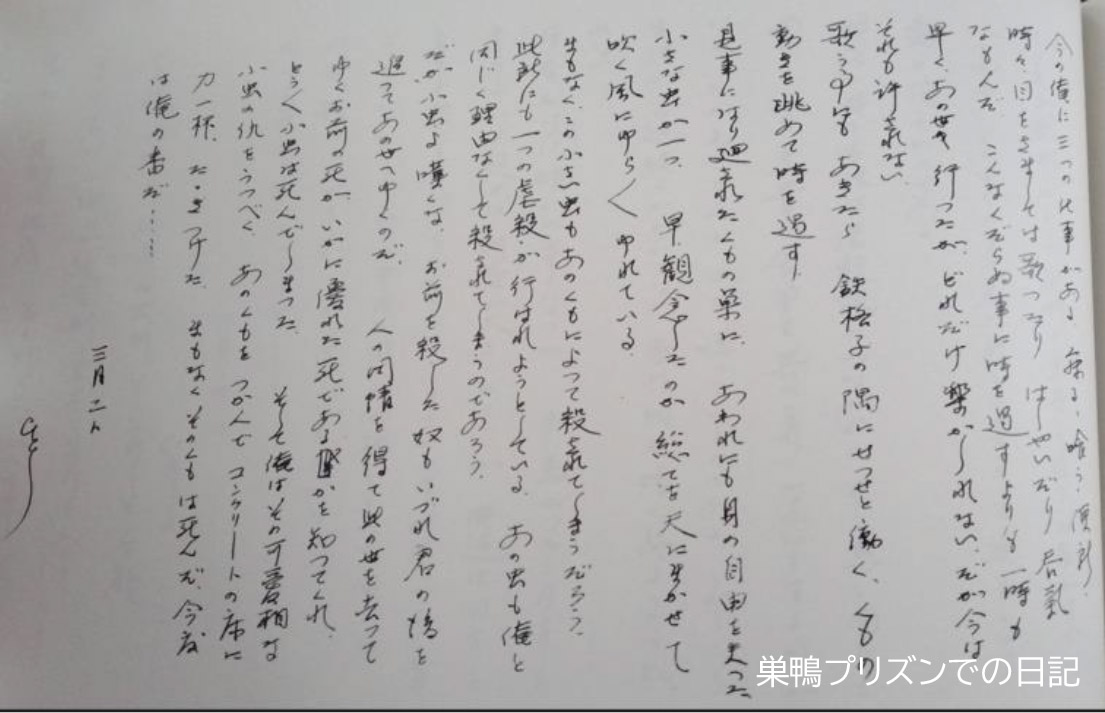

�푈��̌������҂Ƃ��āA�ł��L���Ɏc���Ă���̂́A���h���ł̋�ł��B1945�N�A�A�����J�R�ɂ����{�{�y�U...

�F�{�s ���삳��i70��j

1922�N���܂�̕��̐펞���̌o����Ԃ�����L�ł��B���������甲�����A�ꕔ���������Ă��܂��B1945�N7��1��...

�F�{�s �`����i80��j

1910�N���܂�̎��̕����A1987�N���ɑ��푈�̌���������ۂ̘^���L�^���܂Ƃ߂����̂ł��B����1941�N9����...

�F�{�s ���삳��(70��)

1922�N���܂�̕��̐펞���̌o����Ԃ�����L�ł��B���������甲�����A�ꕔ���������Ă��܂��B�����m�푈��...

�F�{�s �|������i�U�O��j

���Ƃ���펞���̎ʐ^�Ȃǂƈꏏ�ɁA�r���}�ł̐킢�Ƃ݂����L��������܂����B���������x�[�X�Ɉꕔ��...

�F�{�s �b�コ��i�V�O��j

1916�N���܂�̕����������߂Ă�����L�ł��B�ȉ��A��L���甲���������e���L�ڂ��܂��B�������ɏ]���Ȃ���...

�F�{�s ����i�U�O��j

���N�X�R�ŖS���Ȃ�����́A�F�{�`(�F�{�s)�߂��Ő��܂�炿�A10�l�ȏ�̌Z�������܂����B �������w���̍�...

�F�{�s �R�{����i�U�O��j�V���s �Ό�����i�T�O��j

�V���s���{���ł́A�����ߌ�5���ɂȂ�ƁA�ǂ�����Ƃ��Ȃ����̉����������Ă��܂��B���̉��́A�s�m�ΊC������...

�ʖ��S ���c����i�T�O��j

1931�N���܂�̎��̕ꂩ�畷�����b�ł��B�ꂪ���w�Z�ɒʂ��Ă������́A�����y�ɖh�Ђ����Ԃ�A�~�}�܂ƃ���...

�F�{�s �₳��i�X�O��j

1945�N�t�A����9�̎��̏o�����ł��B���̓��́A�ǂ��܂ł��L����悤�Ȕ�������ł����B�����A���͌F�{�s��...

�F�{�s �ɓ�����i�V�O��

���̗��e�́A�푈�Ƃ��������̎����t����ɉ߂����܂����B�P�X�P�Q�N���܂�̕��͐��O�A�܂ɐG��Đ푈�̑�...

�F�{�s �ɓ�����i�V�O��j

2020�N�ɖS���Ȃ���1919�N���܂�̕�́A�펞���A�����̐l�������ł������悤�ɁA���g���u�R�������v�ƌ����...

�����s �₳��i�U�O��j

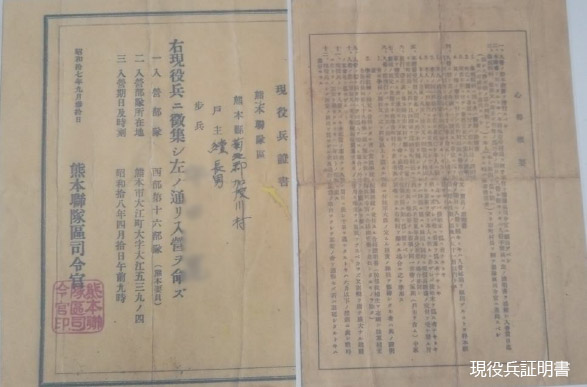

�P�X�S�R�N�T���B���R���狌���q����(�����q���� �y�ь����{�����̑O�g)�ɑ��A�}�j��(�t�B���s��)�ɐ����H��...

�F�{�s ��������i�W�O��j

�I��܂ł̂P�X�S�S�N�`�P�X�S�T�N�ɂ����ẮA��������P�ɑ����܂����B�A�����J�R�̐퓬���͗ΐ�̏��Ⴍ��...

�F�{�s ��������v�ȁi�X�O��ƂW�O��j

�������v�w�͏I��̎��A�P�O�ƂX�B�Q�l���ɍ��̏�쒬(�F�{�s)�ɏZ��ł��܂����B�I��܂ł̂P�X�S�S�N�`�P...

�F�{�s �n�ӂ���i�V�O��j

���̉Ƒ��ʐ^�Ɏʂ�j�����A�P�X�S�Q�N�����A�����Y�C�R�q����i���j�ɏ������Ă����`���i�����Q�U�j�ł��B�`��...

�ʖ��s �X����i�W�O��j

1945�N�W���̋L���ł��B�R�Δ����������́A�V��(�F�{�s)�������F�V�H���ɏZ��ł��āA���̓��͂Q�K�łR�Ώ��...

�F�{�s �j��(20��)

����ɏZ�ޑc��(90) �͂P�O�̎��ɒ���s�Ŕ픚���܂����B�c��͖��N�A�������������ꂽ�W���X���̕��a�F�O��...

�F�{�s �R������i�U�O��j

�P�X�R�O�N���܂�̖S����ɂR�O�N�قǑO�ɕ������b�ł��B�펞���Ŏv���o�����Ƃ͂ƕ����Ɓu�Ƃɂ����Ђ����������B...

�F�{�s �R������i�U�O��j

�����P�T�̖S���ꂪ����Ă��ꂽ�A�P�X�S�T�N�W���P�O���̌F�{���P�̘b�ł��B���̓��A��ƗF�l�͂Q�l�Ŋw�Z...

�F�{�s �ēc����(60��)

�Q�O�P�U�N�A�F�{�n�k�Œz��P�R�O�N�̎���͑�K�͔���B�ǂȂǂɑ傫�Ȕ�Q���o�܂����B���̕Еt���̍ۂɌ���...

�F�{�s ���삳��(70��)

�������e���畷�����b�ł��B�P�X�Q�U�N���܂�̕��́A�P�W���납�璆���E���֍s���A�R�������H��...

�F�{�s ���{����(�X0��)

�P�X�R�Q�N���܂�̎��́A�P�Q�`�P�R�̎��ɋ�P���o�����܂����B�F�{�s�ւ̋�P�͂P�X�S�S�N�㔼����P�X...

�F�{�s �b�コ��(80��)

�P�X�S�T�N�B�����Q�̍��̋L���ł��B��s�@�̉���������A�h�֓�����B������J��Ԃ��Ă��܂���..

�F��s �{�c����(90��)

���A���{�̑����̎�҂��������ꂽ�ٍ��̒n�ʼnߍ��ȉ^����w�����܂����B�������̈�l�ł��B��� ��...

�F�{�s �Ћ˂���(80��)

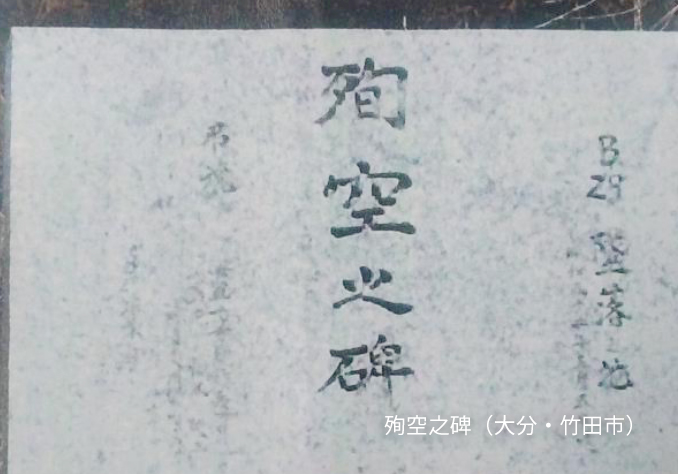

�P�X�S�T�N�̌F�{���P�������������A�قږ����A���W�I����uB�Q�X���@�A�i�����j���痈�Ă���v��...

���v��S �l�ۂ���(90��)

�����m�푈���͂��܂������A���͏��w���ł����B���͂P�X�S�R�N���납�玭�����ŌR���H����c��ł��܂�...

�F�{�s �O�c����(40��)

�����ɏo���������Ƃ�����c��(1919�N���܂�)�́A�c�����̎��̖����ŁA��퓖���̘b�����Ă����...

�F�{�s ���i����(80��)

���͎����Q�̎��A�o����̑�p�ŖS���Ȃ����B�P�X�S�T�N�P���X���̂��Ƃ������������B���ꂩ��W�O�N...

�F�{�s �X����(70��)

�S���Ȃ������́A1920�N���܂�ŁA���R��U�t�c�P�R�A���̏��тƂ��āA�t�B���s���̃l�O���X���ŏI��...

�F�{�s �X����(70��)

B����ƂƂ��āA�i��Y�̔��������Ă��ꂽ���̓��L�B�y�ȉ��A�����L�z���ꕔ�����قڌ����̂܂�...

�ʖ��s ���c����(40��)

1923�N���܂�̑c�ꂩ�畷�����b���ł��B���̑c��͑����m�푈���ɖ��F�̖k�A�\�A�Ƃ̍����t�߂̍���...

�F�{�s ����(80��)

�P�X�S�S�`�P�X�S�T�N�ɂ����ē������w�����������͋ʖ��s�ɏZ��ł��܂����B�����@�����P���鋰�ꂪ��...

�F�{�s ���{����(80��)

�P�X�S�T�N�V���P���̌F�{���P�B�F�{�s�̖{�����w�Z�̋߂��ɏZ��ł������́A�R�l�Z��̒��j�ŏ��w�R...

�F�{�s ���{����(80��)

�����o������O�ɁA�{��(�F�{�s)�̎���ŎB�e�����ʐ^�B��n�t�B���s�����畃�́A�S�N�Ԃɓn���Ď���...

�F�{�s �j��(40��)

�P�V�N�O�A�W�R�ŖS���Ȃ����c���̘b�ł��B���̎��ɓˑR�c�����푈�̘b�������̂́A�c�����W�Q�̎�...

�F�{�s �]������(70��)

�P�X�T�O�N���܂�̎��ɂ͐푈�̎��̌��͂���܂���B�����A�푈�̏��Ղ͑̌����Ă܂��B�������������w...

�F�{�s ����(80��)

�F�{���P�̂��̓��A���͂S�ɂȂ�������ł����B�F�{�s�̔���̓y��ɂ�������̐l����̕��ɑ�...

�F�{�s ����(80��)�`��

�����U�B���̌F�{�s������؈�Ōo��������P�B�h�ɓ����悤�Ƃ������A�u�h���̂��R���Ă���v...

�F�{�s �{�c����(80��)

���̐푈�̋L���ł��B�I��O�̎����S�̂���A(�P�X�S�T�N)�ԉ��R(�F�{�s)���z���ē�̕����甚���@...

�F�{�s ����(90��)

�P�X�S�T�N�V���P���̌F�{��P�ł́A�t�͊w�Z(�F�{�s)�̗��ɂ����B�u�q���[�b�v�Ƃ��������āA��...

��v��S ����(70��)

��Q�N�O�ɂX�U�ŖS���Ȃ����ꂪ�A�F�{���P�̏��������߂Ă��܂����̂ŁA�����肵�܂��B�y�ȉ�...

�F�{�s �Ћ˂���(80��)

�P�X�S�T�N�̌F�{���P�������������A�قږ����A���W�I����uB�Q�X���@�A

�i�����j���痈�Ă���v�ƌx������������A

�����@���߂Â��Ɓu�E�[���A�E�[���v�Ƌ�P�x���Ă����B

�h�ɓ����Ă��A�O�ł́u�h�[���v�u�h�[���v�Ɖ����苿���Ă����B

��́A�Ƃ𖾂邭���Ă���Ɣ����@�ɑ_���邽�߁u�낤�������d�v�ƌ�����A

���d�����炢�̓��Ő��������Ă����B

����ł��A�Ɩ��e��������ƁA���͖͂��邭�Ȃ�A

�������w�����������͋��|�������Ă����B

�F�{���P�ł́A����Ď����A�߂��̔R���Ă��Ȃ��Ƃɂ͋@�e���ꂽ�Ղ������������B

�x���x���P�܂ł̎��Ԃ́A�����Ă��R�O���B

�K���ɖh�ɓ������B

���ł����Q��h���T�C�����̉�����Ɠ������v�������B

���v��S �l�ۂ���(90��)

�����m�푈���͂��܂������A���͏��w���ł����B

���͂P�X�S�R�N���납�玭�����ŌR���H����c��ł��܂������A�P�X�S�T�N�ɂȂ�A

�틵���������Ă����ƁA�u�A�����J����B�ɏ㗤���ė��邩�瓦���Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�ƁA

�Ƒ��őa�J���邱�ƂɂȂ�܂����B

�a�J��́A��B�̒��S�Ƃ������ƂŌF�{�E�u�p���ɁB

�W���P�P���̖�A�ݕ���Ԃɏ�莭�����w����F�{�w�ցB

��Ԃɂ́A�w�k�������ꂽ���w���̎p������܂����B

�r���A�A�����J�R�̔�s�@�����P���邽�тɁA�u������v�Ƃ̊|�����ŁA��Ԃ��~�܂�

���̉��֓�������ł����̂��o���Ă��܂��B�{���ɋ��낵�������B

�����炪��F�{�w�ɒ����ƁA��������u�p���Ɍ������F���S���̎n���w

��F�{�w��ڎw���܂����B

�����A���̓��͌F�{���P�̒���ŁA�����͔R�������ꐅ�����j��A������

�|�^�|�^�Ɨ����鐅�����݂Ȃ���A�K���ɒ킽���̎�������ē�F�{�w�܂ŕ����܂����B

�u�p���ɂ����̂͂P�S���̖�B�����A�߂��̒×���ŁA�����܂݂�̊�Ƒ̂�܂����B

�����Č}�����I��B

�푈���I��������Ƃ�m���Ĉ�ԂɊ������̂́u���������Ȃ��Ă����B�B��Ȃ��Ă����v

�Ƃ������Ƃł����B

�F�{�s �j���i40��j

��N4���A���̑c�ꂪ100�ő��E���܂����B

�c���20�ŌF�{�ɗ���܂ōL���ŕ�炵�Ă��āA���O�͐푈�̋L������邱�Ƃ�����Ă��܂������A

����20���߂������A���C�Ȃ���b�̒��ŁA�펞���̑̌���b���Ă��ꂽ���Ƃ�����܂��B

���̘b�ɂ��ƁA�c��͐펞���A�L����ŏo�����镺�m�����̖�����쐬����d���ɏ]�����Ă��āA

���͂ɂ͑����̕��m���������������ł��B

1945�N8��6���A���̓��������������Ƃ𑱂��Ă����Ƃ���A

�ˑR����Ȍ��ɕ�܂�A���˓I�Ɋ��̉��ɐg���B�����Ƃ̂��Ƃł��B

�������������ꂽ�̂ł��B

�ӎ������߂������A����͖S���Ȃ������m�����̈�̂Ŗ��ߐs������Ă����Ƒc��͌���Ă��܂����B

�Ƒ��Ƃ̍����n�_���������ߐ��n��K�v������܂������A���͉��Ă��āA

�j���œn�邵������܂���ł����B

����܂ʼnj�����Ƃ��ł��Ȃ������c��ł����A�K���̎v���łȂ�Ƃ����n�肫���������ł��B

�������A����j���ł���Œ��ɗ���Ă�����ɂԂ���A�G�����䂵���ƕ����Ă��܂��B

�K���ɂ��A�픚�ɂ��g�̂ւ̒��ړI�Ȕ�Q�͂��̕G�̉��䂾���ōς����ł��B

���̌�A�����ɉƑ��ƍĉ�ł����c��́A�e�ʂł������c���̉Ƃɐg���A

��ɑc���ƌ������A���̕������܂�܂����B

�픚�O���ł��鎄���A���ƌZ��Ƌ��ɍK���ȓ��X�𑗂��Ă��܂��B

�F�{�s ���i����i70��j

����́A�F�{���P�����A�F�{��w�Y�w�l�ȂɈ�t�Ƃ��ċΖ����Ă������̐e���ɂ��L�^�ł��B

����������Ɉꕔ���������Ă��܂��B

�P�X�S�T�N6��30���[��i7��1���j�A���ɌF�{�ɂ��G�@���P�����܂����B

���̓����́A��ǂƎ���������邽�ߓ����ɏA���Ă��܂����B

�a���ł͑��̈�Lj��Ɛ����̊Ō�t���a�@�Ɗ��҂�����Ă��܂����B

���������x�ɂ킽��G�@�̔g��U���́A�h����h���S�����ɗ������A

�������͂��������̖�����邾���Ő���t�ł����B

��b�������a�@���S�Ă��A�킸���Ɍ������ƕa�@�̓S�ؕ����������c���āA

���̂����ɂ��ׂĂ��D���Ɖ����܂����B

�����c�������҂ƕa�@�̐E���́A�Ȃ�Ƃ�����̒�h��͌��ɔ��A

�����Ђ�����閾����҂��܂����B

��ʂ��삯���Ă��ꂽ�搶�́A�Y�w�l�Ȃ̑S���@���҂ƐE���̈�c�������A������A

�����̒��A��Ӓ����҂���蔲�������Ƃ����܂��A�S����̊��ӂ̌��t���q�ׂ��܂����B

���̒��ɂ́A�O���ɊO�ȂŎ�p�������Ō�t�����܂����B

�ޏ��͈�l�Ŕ��A�a�@���ւ̐��@�̒r�ɐZ����A

�������������Ȃ����ʂ�������҂��A������܂����B

�����Ƌ����̊F�́A���̂��Ƃ�m��A�����Ɗ�тɕ�܂�܂����B

�F�{�s ��{����i102�j

1923�N���܂�̎����I����}����O�A1944�N��21�ŌF�{����

���B�̈ƎR�i����j�ɏZ�ގo�v�w�̂��Ƃֈڂ�Z���̂��Ƃ����b�����܂��B

�ƎR�͓S�|���Y������ŁA���|������������܂����B

���̂��߁A�A�����J�R�̍U���ڕW�ƂȂ��Ă����悤�ŁA�����ƎR�œ����n�߂������A

�����̒��ŋ�P�x�苿���܂����B

20�`30�l�̓����͌��������яo���đ���o���A���������ł��̌��ǂ��܂����B

�ǂ��Ɍ��������̂��͎v���o���܂���B

��P�͌������A�F�{�Ōo�������ĈΒe�ł͂Ȃ��A���e����������A

���a��10���[�g���A�[����2���[�g���̊זv�����������ł��Ă��܂����B

���̂悤�ȏ��ł��A�����̓��{���{�͖��B�ł̎d�������サ�Ă��āA

�������{�y�̖�4�{���������߁A10�㔼�̒j�����������ڂ�Z��ł��܂����B

�ƎR�̊X�́u���̒��v�Ƃ��Ă�A�����̓��{�l�Ŋ��C�ɖ����Ă��܂����B

�������A�����m�푈�̐틵����������ƁA�����ɗ��Ă���10��̒j��������

��n�ւƏ��W����Ă����܂����B

���ł��o���Ă���̂́A�o�����Ă����j�������̕\��ł��B

����20��̎��ɂ͂܂����ǂ��Ȃ����c��u�j�̎q�v�Ƃ����������ŁA

�s�������ȋC�������\��Ă���悤�Ɋ����܂����B

�ނ�͓��{�{�y���痈�Ă��邽�ߐg��肪�Ȃ��A�e��Z��ɏo������p�������邱�ƂȂ�

��n�������̂ł��B

���́A�A���A�ƎR�w����o�����Ă����j�̎q�����������葱���܂����B

�ނ炪���̌�ǂ��Ȃ����̂��͕�����܂���B

�I���͉ߍ��ȓ��X���҂��Ă��܂����B

�����͓ˑR�Ȃ��Ȃ�A�����Ă������߂Ɏ����Ă����ߗނȂǂ��ĐH���Ȃ��܂����B

�X�̕��͋C���ς��ʂāA�ƎR�̊X�ɂ͋��\�A�R�������Ă��܂����B

���̍����珗���͋��\�A���ɏP���Ȃ��悤�A�����ۊ���ɂ��Ă��܂����B

�����{�y�ɋA�肽���B���̎v�����������̂́A�I�킩��1�N��̂��Ƃł����B

���͎q�ǂ�������������ԂŁA�v�Ɠ�l�A�����g���D�i�A���D�j�ɏ�荞�݂܂����B

�������A���̑D�͋q�Ȃ�����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�S�����b�ɂ����Ԃł����B

8���Ƃ������Ƃ�����A���˓����𗁂ё����A�D�̏�Ŗ��������l�����܂����B

�����Ȏq�ǂ����������e���S���Ȃ������A���������炸����������q�ǂ������̎p�ɋ���ɂ߂܂����B

�܂��A�D�ŖS���Ȃ����l�����̈�̂��C�ɗ��Ƃ��Ă����́A�����]���ɏĂ��t���Ă��܂��B

��v��S �j��(40��)

�c��������c�����푈�̌���b���Ă��܂����B

�c���͗��R�ʼnq���������Ă���A�K���͒��тł����B

���B�ɂ����c���́A�I��ԍۂ̂P�X�S�T�N�B

���\�A�Q��ɂ�茈���̓��S���o�����܂����B

���Ԃ��e�Ō�����A���\�A�R�̒nj������킵�Ȃ���

�u�����̐S���̉������Œ��ڕ�������v�قǂ̋��|�𖡂���������ł��B

�y��ɉB��A�u�����ɗ�����h���Ⴆ�Ă�����Ă��v�ƃi�C�t�R�������肵��

�o������߂��u�Ԃɋ��\�A���̏W�c�������グ���Ƃ����b�́A

�c���̑̌��̒��ł����Ɉ�ۓI�ł����B

���̌�A�c���͒����ꂪ���\�������̂ŁA���O��ς������l�ɂȂ肷�܂��A

���{�������D�̏���҂������A�����ɋA�蒅���܂�1�N���̍Ό���v���܂����B

���A���܂������喴�c�������Ă��쌴�ƂȂ�A�����̒��Ԃ�������ӗ~���������A

�c���́u���͂����S�Ă��������A������x�A�������琶���Ȃ������v��

�O�r�Y�z�œ����n�߂܂����B

���������̂Ɋ������܂�A�ӔN�͔]�[�ǂ̌��ǂɋꂵ�݂Ȃ����

�u�푈�͓�x�Ƃ�����Ⴂ����v�ƌ��Ȃ̂悤�Ɍ���Ă��܂����B

�F�{�s ��������(40��)

�c���͓V���o�g�ŁA��s�@�̐����m�����Ă��܂����B

1945�N�̂�����A�����@�����A�c���͑��ڂ�����������A

�L���s���̍����a�@�ɓ��@���邱�ƂɂȂ�܂����B

�����A�a�@�ł͊F��������Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł����A

�c���͂�����Ȃ����Ă��܂��������ł��B

�Q�ĂĒT���ƁA��̓x�b�h�̉��ɗ����Ă��܂����B

�c�����x�b�h���~��ė���E�����Ɣ������������̎��A

��ɂ�B29�����Ă���̂������܂����B

B29�͉����������̂𗎂Ƃ��A���̏u�ԁA������͐^���ÂɂȂ�܂����B

�c���̑̂̏�ɂ̓x�b�h�⊢�I���̂��������Ă��܂������A

�Ȃ�Ƃ������o���ƁA���͂͊��I�̎R�Ɖ����Ă����Ƃ����܂��B

�߂��ɂ́A�ʎ��̂���Ō�t���|��Ă��܂����B

�ޏ��͔̑̂����قǖ��܂�A�����ł��Ă��܂����B

�c�����ޏ��������グ��ƁA�͔̂������炢�Ȃ��Ȃ��Ă��������ł��B

�c��������グ�ĒN�����Ȃ����T���ƁA

��l�̐����������A���I�̉��ɂ͌��܂݂�̐l�����܂����B

���̐l����������A����ɐl��T���ĕ��������܂������A

�����Ă����l�͖S���Ȃ��Ă����悤�ł��B

�A�������Ă��܂炸�A�������߂ĕ����Ă���ƁA�J���~���Ă��āA

�����Ă����e��ɉJ���߂܂������A

����͍������������̂ň��ނ��Ƃ��ł��܂���ł����B

����ɌE�݂ɂ͍����������܂�A

���h��̐l�X�����������Ă��̍������ɌQ����A

���̂܂ܑ��₦�Ă����܂����B

�c���͔픚�҂ƂȂ�A���̒���������ɕς��A

�����Ȃ��Ȃ������߁A���̎�p��3��s���܂����B

���̂悤�ȑc���ł������A96�܂Ő����A

�������ɐ푈�̔ߎS����`���Ă���܂����B

�e�r�S �c������i70��j

���̉Ƒ����o�������푈�Ɛ��̐����ɂ��āA�M�����点�Ă��������܂����B

���̕��͓������ŏI����}���A�Ⴊ�}���}�����A�ɜ늳���A

�����̋������܂���Ă��������ł��B

�㊯�͕������̂ĂċA�낤�Ƃ����悤�ł����A�����ɂ��������n��o�g�̕��m��

�u�����̐ӔC�ŘA��ċA��v�ƕ���w�����Č̋��A���Ă��Ă��������܂����B

���͌̋��ɖ߂�������a�C�������A�×{���Ɍ������܂����B

���̂��ߕ�́A�������܂ꂽ�������w�����ĕ������������߂ɕa�@�ɒʂ��l�߂܂����B

�������@����Â��ؑ��̕a�@�̔��Â������L���ŁA

���L�̌���ڂɋ����ĕa���ɓ������L��������܂��B

�x�b�h�̏ォ��A�������Ⴍ�鎄�����Ȃ��猩�Ă��܂����B

���ꂪ�A���Ƃ̗B��̎v���o�ł��B

����ȕ�������1�Δ��̍��ɑ��E���܂����B

���̂��߁A���̊�͈�e�ł����m��܂���B

����A��͐��A�a�C�×{���̕��ƌ����������ƂŁA��J�������܂����B

�y�n����ĎR���J���A�Ă����_�ƂŖ����Ă���A�\���������肵�܂����B

�܂��A���ق��ɏo�āA�j���Ɠ����悤�ɓy�؍�ƂŌ������҂��܂����B

�n�����܈ꖇ�ŗ͎d���𑱂������߁A���̒܂͕ό`���Ă��܂����B

��́A���̏o������v�܂œ����l�߁A�����Ŏ�����ĂĂ���܂����B

�������e�q�͒��ڂ̐푈��Q�҂ł͂Ȃ���������܂��A

�������푈���Ȃ������Ȃ�A�������������ł������Ȃ�A

��͂����ƕ��ʂ̍K���Ȑl������߂��̂�������Ȃ��Ǝv�����Ƃ�����܂��B

���k�S ��������i80��j

1945�N�A����3�̍��̋L���ł��B

�����A�����Z��ł����F�{�����k�S�ł��틵���������A���яd�Ȃ��P�Ɍ������܂����B

��P�x�邽�тɁA��Ɏ��������A�����200���[�g���قǗ��ꂽ�h��

���Ă������Ƃ��o���Ă��܂��B

���̒��ł��A���ɑN���ɋL���Ɏc���Ă����P������܂��B

����́A����炨�悻1�L���̏ꏊ�ɂ������g���l����_�����Ǝv����@�e�|�˂ł��B

���������h�ɓ�������A���ɂ��������܂����e�����B�u�o�b�o�b�o�b�o�b�o�b�o�b�c�v�ƁA

�A�����Đ퓬�@����e�����˂���鉹���A�܂��Ɏ�����������ꏊ�̏�畷�����Ă��܂����B

�A�����J�R�̐퓬�@�́A�g���l���ɔ��Ă���l�X�����邱�Ƃ�m���Ă������̂悤�ɁA

���x���U�����J��Ԃ��Ă��܂����B

���̎��̏e���̐Ղ́A80�N�o���������c���Ă��܂��B

�����āA���̎��̔����́A���̎����猈���ė���邱�Ƃ͂���܂���B

����s ���i����i98�j

���N98�ɂȂ鎄�́A���܂�Ă��炸���Ƃ��̒n�ŕ�炵�Ă��܂����B

18�������펞���̋L���Ƃ��đN���Ɏc���Ă���̂́A�G�@�̏P���ł��B

�u�O�H�[�v�Ƃ������𗧂Ăď���ʉ߂��邽�тɋ����Ă��܂����B

����ŁA�n���̂��N��肪�u�ƒ|�Łi�G�@���j���Ƃ��A�˂����Ƃ��v�Ƌ���ł������Ƃ��o���Ă��܂��B

���̂悤�Ȑ푈��̌��������ŁA���ł����������Ă���v��������܂��B

����́A���̂��傤�����̂قƂ�ǂ������ŁA��n�ɍs���҂��N�����Ȃ������Ƃ������Ƃł��B

�����̎��́A���̏�S����u�p���������v�Ǝv���Ă��܂����B

�n��̒j�����������X�Ɛ�n�֍s�����A���i�Ƃ���͒N���s���Ȃ��B

�u�������̂����ɗ��ĂĂ��Ȃ��v�Ƃ����v������������A�������C���˂�����X�ł����B

���̎v���́A80�N�����������c�葱���Ă��܂��B

�푈�̂��Ƃ��v���o�����тɁu�����A�����v�ƂԂ₢�Ă��܂��܂��B

�푈�̋L����N���ɕۂ������Ă��邱�ƂɁA

���i����͍Ō�Ɂu�ǂꂾ���̋�J���������v�Ɛ[�����t�����݂��߂܂����B

���h�s ��{����i70��j

1918�N���܂�̎��̕��́A�����m�푈���A

�C�R���Ƃ��ē��{�̊e�n�ɂ���C�R��n�ɋΖ����Ă��܂����B

���A���͏��w�����������ɁA�[�H�̂��тɓ����̘b���悭���Ă���܂����B

���͐����m�ł���A�����p�C���b�g�ł����������߁A�퓬�@�̎��^�]�Ƃ��āA

��錧�̉����Y���玭�������̎����܂ŁA���x����s�e�X�g���s���Ă��������ł��B

���̍ہA������̒ė��ɔ����A�����m�̊C�ʂ��ꂷ����s���Ă����ƕ����܂����B

���̂悤�ɁA�����������Ő��������퓬�@�́A���ɂ͓��U���̋@�̂Ƃ��Ă��g���܂����B

�ʏ�A���U���̋@�̂ɂ͕Г����̔R������������Ă��܂���ł������A

���́u�ł���ΐ����ċA���Ă��Ăق����v�Ƃ����v������A

�㊯�̖ڂ𓐂�ʼn������̔R�������Ă��������ł��B

�������A���ۂɊ�n�ɖ߂��Ă��邱�Ƃ��ł������������l�����̂��͕�����܂���B

���X�ƎႢ���N�����������𗎂Ƃ����߂ɗ������Ă����p���������钆�ŁA

���͐��Ǝ�������d�̎���ł��������Ƃ�Ɋ����Ă����悤�ł��B

����ȕ���69�ŖS���Ȃ������ɂ́A

�������N���Ő����������l�������A�䂪�Ƃ�K��Ď�����킹�Ă���܂����B

�l�g�s ���{����i50��j

1944�N�A�틵�͈����̈�r�����ǂ�A�H�Ǝ�����ɂ߂Č������Ȃ�܂����B

�c������n�Ō��ɂł����̂́A1���ɔu��t�قǂ̕Ă��������������ł��B

���̂킸���ȕ�2�A3���Ƃ�����̗t�Ŋ������A���ꂪ��H���������ƕ����Ă��܂��B

������A�c���͗A���D�u��a�v�ɏ�D���邱�ƂɂȂ�܂����B

�s����͒m�炳��Ȃ����������ł��B

�[�������ɌX���n�߁A���₩�ȊC��i�ޗA���D�̍b�Œ��Ԃƌ����Ă������̎��A

�u�h�[���v�Ƃ��������������n��܂����B

�ČR����̋����U���ł����B

�D�͈�u�ɂ��ďc���Ɉ�����A�u���Ԃɒ��ݎn�߂܂����B

�c���͊C�ɓ����o����A���������܂����B

�C�ɂ͏d��������o���A���̊댯�����������߁A�K���ʼnj���ł��̏�𗣂ꂽ�����ł��B

�~�������܂ł�5���ԁA�c���͂����Ђ�����j�������܂����B

���̌�3�����ԁA�c���͎��Â̂��ߖ��a�@�ɓ��@���܂����B

�����ė��N8���A�V�c�É��̋ʉ������ɂ��A�����ꂵ���푈�͂��ɏI���܂����B

�������A�I�킩��1�����A2�������߂��Ă��A�c�����Ƃɖ߂邱�Ƃ͂Ȃ��A

�펀�̒ʒm���͂��܂���ł����B

�c��͖����s���ł��܂�Ȃ������ƕ����Ă��܂��B

����ł��c��́A�c�����K���A���Ă���ƐM���đ҂������܂����B

�����ďI��̗��N�A1946�N5���A���O�ł����B

�R���p�Ńo�b�O���������j�������ւɗ����Ă��܂����B

�u����[�v�ƁA�c��͒����������������邩�̂悤�ɖڂ��ۂ����܂����B

�����ɗ����Ă����̂́A�c���ł����B

�c��ɂƂ��āA���̎����l���ň�ԍK���ȏu�Ԃ������ɈႢ����܂���B

�c���͂ɂ��₩�ɔ��݂Ȃ���u���C�ɋA���Ă��܂�����v�ƍ����������ł��B

�F�{�s ���c���� (80��)

�I��̔N�A���͂X�Ŗk��B�ɏZ��ł��܂����B

���S�������������߂��A�k��B�͕p�ɂɋ�P�ɏP���A

������킸��P�x�苿�����тɁA

��Ǝ���߂��̎R�Ɍ@��ꂽ�g���l���̂悤�Ȗh�֓�������ł��܂����B

�h�̒��͂��������Ă��āA���S�l���̐l�������g�������A

�G�@������̂�҂��X�ł����B

���̂悤�ȋ�P������Ɖ����Ă������ł��A1945�N6��29���̋�P��

���ɑN���ɋL���Ɏc���Ă��܂��B

�ߑO0��15���������1���ԁA

�������肪�����Ȃ��Ȃ�قǂ�B29�����X�Ɣg��I�ɏP�����܂����B

�h���璬��ՂނƁA�������[�Ă��������邭�R���オ���Ă����̂��o���Ă��܂��B

�����A��P�̔�Q������������ƁA

���e�����Ƃ��ꂽ�Ǝv����傫�Ȃ��蔫��̌����n�ʂɂł��Ă���A

���̋߂��̌����̉����ɂ́A�Ԃ���������Ԃ�����Ԃ̏������S���Ȃ��Ă��܂����B

���炭�A���e�Ő�������ꂽ�̂��Ǝv���܂��B

�܂��A���{�R�̍U�����ė�����B29�̋@�̂ɂ́A

�A�����J�R�̕��m���̂��o���o���ɂȂ�����ԂŌ�����A

���̓��Ђ���{�R�̕��m���W�߂Ă�����i���ڂɂ��܂����B

�����������Ă����ꏊ�ɁA�˔@�Ƃ��Č��ꂽ�����̈�́B

���̑s��Ȑ푈�̋L���́A���̔]�����猈���ď������邱�Ƃ͂���܂���B

�F�{�s ��������i90��j

1945�N�A�푈�̍Œ��A���{���D���ł���Ƃ����틵��M���đς��E�ԍ����̏����A

�G�@���I�X�Ɣ�ь����A�e�n�̓s�s�ւ̋�P���n�܂�܂����B

�G���̒��i���F�F�{�s����쒬�j�ɂ͌R�̔�s�ꂪ����A

���̉Ƃ͌R�̖��߂ɂ����U���̏h�����ƂȂ��Ă��܂����B

���N�������͓��X���邭�A�K�����������m�Ԃ�������Ă��܂������A

�ނ炪�A��̔R����ς�ł��Ȃ���s�@�ɏ���Ă��������ɁA

�Ƒ��͉A�ŗ܂𗬂��Ă��܂����B

���鏭�N���́A���U���Ƃ��ďo������ہA���e�̎ʐ^�����̃|�P�b�g�ɂ��܂��A

�������̉Ƃ̏�𗃂����E�ɌX���Ĕ��ł����܂����B

�u���U���ȂA�Ȃ��u�肷��̂��낤�v�ƐS�̒��ł͎v���܂������A

���̂悤�Ȃ܂Ƃ��ȍl�����͋�����ʂ܂܁A�傫�Ȏ���̗���̒��ɐ����Ă��鎞��ł����B

����A��P�͌������𑝂��Ă����܂����B

�s�C���Ȑ퓬�@�̉�������ƁA���x�����e�̉��������n��܂����B

�����Ŋw�Z�̌��֑O�̖h�ɋ삯���ނƁA���Α�����搶�������Ă��āA

�u�o�傹��Ƃ�������B���������܂����v�Ƃ������Ⴂ�܂����B

���́u�͂��v�Ɠ����A�u�Q�O�܂ł͐������Ȃ��B���U���̏��N���Ɠ������v��

���̎��v�������Ƃ��o���Ă��܂��B

���̌�̂��Ƃ͒肩�ł͂���܂��A

�R���������Z�ɂ���ɁA�ƂA�鎞�ɂ͂ւȂւȂɂȂ��Ă��܂����B

���̍Œ��A���������h�m�ɗ��e��������Ȃ���ʂ肩����A

�u�R���Ă��܂����v�ƂԂ₢�Ă��܂����B

�܂��A��̔��ʂ����Ȃ��قǏĂ���4�A5�l���D�l�`�̂悤�ɂ������܂��Ă��܂����B

�����āA���̉Ƃ��Ă������A��{�̑傫�Ȗ����������Ă��܂����B

���̎��A�f�����Ƃ̂������ꏊ�ɗ��āA�u�����Ƃ����v�ƌ����܂����B

���̎����́A�u�������A�ǂ���������x����푈�ł݂�Ȏ��ʁv�Ǝv�������Ƃ�Y��邱�Ƃ͂���܂���B

�F�{�s ���V���� (90��)

���̕��͑̂��������������߁A���͂��x���1944�N6���ɐ푈�ɏ��W����܂����B

��������10�ŁA�Ƃɂ�14�̒��Z���琶��6�����̓����ݎq�܂�7�l�̎q�ǂ��ƕꂪ�c����܂����B

�䂪�Ƃ͊������H�����ɂ��������߁A���m��������n���������߂ɌF�{�w�܂ōs�i����

�u�U�b�U�b�v�Ƃ������������x�������Ă��܂����B

�������W����Ė�2������̂��Ƃł��B���K���X�ɐ������������ʼnƑ����ڂ��o�܂��ƁA

�ꂪ�����J�����Ƃ���Ɏ��ɕ�܂ꂽ������A�u���s�����v�ƕ�������������������܂����B

�����������́A���̒��w�����A�����ČF�{�w�������܂����B

���̋@�]�̂������ŁA��͌F�{�w�ŕ��ɉ���Ƃ��ł��A�b�����Č����邱�Ƃ��ł��܂����B

���̌�A�c���ꂽ�Ƒ��ł����q8�l�Ƒc��́A

��1945�N7���̌F�{���P�܂ŁA��P�̓x�ɖh�ɔ��Ȃ��琶�����Ă��܂����B

���P�̍ۂɂ́A�����ɉ̊C�����Ȃ���Z��Ŕ��Ε����֑����ē��������Ƃ��o���Ă��܂��B

�䂪�Ƃ͊��S�ɏĎ����A�������Ԑe�ʂ̉Ƃɑa�J���܂����B

�I��サ�炭���ĉƑ��ŌF�{�ɖ߂��Ă���́A�������镺�m�̖��O��ǂݏグ��

���W�I�������Ȃ���A���̋A���҂��Ă��܂����B

�������A���N��ɕ����S���Ȃ����Ƃ����m�点���͂��܂����B

�⍜���i�͂Ȃ��A���������̂͏I��O�ɕa�œ|��A

�I�풼���1945�N9���ɕa�����Ă����Ƃ������Ƃ����ł����B

���ƕ�́A���̌F�{�w�ł̌����肪�Ō�̕ʂ�ɂȂ�Ƃ݂͌��Ɏv���Ă��Ȃ������Ǝv���܂��B

�I���1945�N8����������܂��A�c���ꂽ�Ƒ��ɂƂ��Ă̔߂��݂��J��

�����ŏI���ł͂Ȃ��A�����Ƒ����Ă����̂��Ǝv���܂��B

�v�钬 �q�{���� (60��)

���A���̉Ƒ����o�������펞���̘b�����`���������Ǝv���܂��B

���͐��O�A��P�x�邽�тɔ����ɐg���B���A

B29������ʉ߂��鉹���Ȃ��������グ�Ă����Ƙb���Ă��܂����B

�G�@���猩����Ȃ��悤�ɁA���̕��̂ɔ킹�Ă��������ł��B

����B29�̔�s�������Ő^���Ă��ꂽ���Ƃ�����܂����A

���ۂɂ��̉������҂łȂ���Ε\���ł��Ȃ��悤�ȁA�ƂĂ����͂̂�����̂ł����B

���̕���̑c���ƍȂ̑c���́A���ɐ펀���Ă��܂��B

�c�ꂽ���͐푈�ɂ��đ�������邱�Ƃ͂Ȃ��A�c�O�Ȃ��炻�̑��������ƂȂ��S���Ȃ�܂����B

�����A�����q�ǂ��̍��ɑc��̉Ƃ�K�˂��ہA

�c�����o����ɂ�������M�͂������Ă��ꂽ���Ƃ�����܂��B

�c�S�ɂ��A���̌M�͂̔�������������ۂɎc���Ă��܂��B

�܂��A�Ȃ̕���̎��Ƌ߂��̔��ɂ́A�K�т���Ԃ��c����Ă��������ł��B

�푈�͖{���ɔ߂����o�����ŁA�����̐l�X��s�K�ɂ��܂��B

��x�Ƃ��̂悤�Ȕߌ����N�����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƌ����v���܂��B

�V���s �r�c����i70��j

���̕ꂪ���O����Ă��ꂽ�푈�̌��ɂ��Ă��`���������Ǝv���܂��B

���̕��2�l�̌Z�͋����B�E��V�s�ŏI����}���܂����B

�����A���͌R�ɒ�������A�ǂ��ɍs���Ă��邩���킩��Ȃ��܂܂ł����B

���{�̔s��Ɠ����ɁA��͎���ɖ߂�Ɩ\�k�ɏP����댯�����邱�Ƃ�m��A

2�l�̌Z��A��čH��Ւn�̓���e���g���������ł��B

�������A���e���̊��͑z����₷��قǗ������Ƃ����܂��B

�J���~��Ή������Q���ɂ܂ŗ��ꍞ�݁A�����̑�l��q�ǂ��������ԗ��Ɋ������A

�c���������X�Ǝ����Ă����܂����B

1946�N8���A���̂悤�Ȑ�����1�N���߂������A����5���������̌Z���ԗ��Ɋ������܂����B

���ɓ��ɐ��サ�Ă����Z�́A�����ɂ�����

�u���ꂳ��A�l�A�����ɂȂ肻������B���ʂ̂��|������ꏏ�ɗ��āv�ƌ�肩���A

�Ŋ��ɂ́u���ꂳ��A���ꂢ�Ȃ��Ԃ������ς��炢�Ă��邩��E��ł�����ˁv�ƁA

�Ԃ���n���悤�Ȏd�������āu�F�B���Ă�ł��邩��s���ˁv�ƌ����A

�Â��ɑ�����������������ł��B

����1������A���{�ւ̈����g���D�����B�ɓ������܂����B

��́u�Z�����Ə����撣���Ă�����A���{�̏��w�Z�ɓ��w����Ƃ��������������̂Ɂv�ƁA

�[���Q���Ă��܂����B

��͈⍜������āA���{�ɋA��ƁA������ɒʂ��܂����B

�J�̓��ɂ͎P���A�������ɂ͕��𒅂��ɍs���ȂǁA�Z�ւ̐[���������������Ă��܂����B

���ꂩ��1�N��A�V�x���A�ɗ}������Ă��������A�҂��A

��͂��̎����߂ĐS�䂭�܂ŗ܂𗬂����Ƙb���Ă��܂����B

�������܂ꂽ�̂́A���̏o�����̌�̂��Ƃł��B

��v��S ���X����i70��j

����L�̌������甲�����A�ꕔ���������Ă��܂��B

1945�N8��7���A���͖��B���k���̊X�n�C�����ւ̈ړ��𖽂����A��8���ɓ������܂����B

�������A���̗����̌ߑO4���ɂ͔�탉�b�p���苿���A�u�\�A�R��������˔j���n�C�������ʂi�U���v�Ƃ̏����܂����B

�ߑO8���ɂ̓n�C�����s�X���\�A�R�̋��n�߁A���̔����͎������قǂł����B

��������600�l�̕����́A�n�C�������狻����̖{���Ƃ̍�����ڎw���s�R���J�n���܂����B

�����͍�����i�ޗ\��ł������A�G�̐N�U�������A�v���v���̏W���ɂ͂��łɓG�e�����������߁A

���Ȃ�����i�ނ�������܂���ł����B

3���Ԃ̍s�R�Ő����H�����s���A�������I��������A���ގ҂������Ƃɑ����Ă����܂����B

����ł�����}�����߁A�菕������]�T�͂Ȃ��A������������̏d���ɑς����˂�

���X�Ǝ̂Ă�ł����B

�I���m�炳��Ȃ��܂܁A8��16���ɖړI�n�̑O����n�ɂ��ǂ蒅���A

���߂Ă܂Ƃ��ȗ[�H���Ƃ邱�Ƃ��ł��܂����B

����7���A�s�R���ĊJ����ƁA�������e���������n�߁A�㊯����u�U��A�U��v�ƌ���֎w�����o�܂����B

�ӂƌ��グ��ƁA�������u�̏ォ��G����Ďˌ��ŏe�e�𗁂т��Ă��܂����B

�������ɉ��킷��e�͂Ȃ��A���t�ł͕\���ł��Ȃ��قljJ�����̂悤�ɒe���~�蒍���܂����B

���͓y�����Ԃ�A�����Ă���ƁA�����ׂŒ��Ԃ��ߖ��グ�ċꂵ��ł��܂����B

�g������ł����A�����ڂ���Ēe����ނ̂��F�����ł����B

40������50���قnjo�������ł��傤���A�G��200���[�g���قǐ�܂Ŕ����Ă��܂����B

���͕�ɑ��u���͎��ɂ܂��v�ƂԂ₫�Ȃ��痼��������ė����オ��ƁA���r��e���ђʂ��܂����B

�����ɂ������ɂȂ�A�������ɏ��삪����̂������܂����B

���͖����Ŕ�э��݁A���̒���2�l�Ƌ��ɓG���猩���Ȃ��ꏊ�܂œ������т܂����B

���ꂩ��́A�����G�Ɍ�����Ȃ��悤���������܂����B

���鎞�́A�m�炸�Ƀ\�A�R�̖�c�n�̘e��ʂ��Ă��܂������Ƃ�����܂����B

�������Ă���ΎE����Ă����ł��傤�B

������8��28���̗[���A2�l�̒j���n�������Ă�����������Ă��܂����B

�P�l���u�����n�ɏ��v�Ɠ��{��Ō������̂ŁA���́u���{�l���I�H�v�Ƒ吺�ŋ���ł��܂��܂����B

����́u���O�����͂ǂ��̕����ŁA�ǂ����痈���H�v�Ɛq�ˁA���́u���Ƃ���600�l�̕������������A

�r���G�ɑ������e�Ō�����A3�l�����ɂȂ��Ă��܂����v�Ɠ`���܂����B

����ƂP�l�������������ԓx�ŁA�u���͓��{�͕������̂��B8��15���A�������Ő푈�͏I���A

�V�c�É����璼�ڕ������������v�ƍ����܂����B

���̌��t�Ɂu�A�A�A�v�Ƒ傫�Ȃ��ߑ����o�܂����B����l�߂Ă����̂���������Ƃ������o�ł����B

���Ԃ̂P�l�́u��������ł������ł���v�ƂԂ₫�Ȃ�������Ă��܂����B

���Ǝ��̕����ꓹ��H��Ȃ���A�������͐����������̂ł��B

���̌�A�������̓\�A�R�Ɂu���{�A��v�ƌ���ꂽ�ɂ��ւ�炸�A�V�x���A�ɗ}������܂����B

�F�{�s ��������i�W�O��j

����L����Ɍf��

�I��܂ł̂P�X�S�S�N�`�P�X�S�T�N�ɂ����ẮA��������P�ɑ����܂����B

�A�����J�R�̐퓬�@�͗ΐ�̏��Ⴍ���ł��ẮA�@�e�|�˂��J��Ԃ��܂����B

����A�e�r�s��������K�ꂽ�ہA

1945�N�����A���������w�Z4�N�����������̋L�����h���Ă��܂����B

�틵���������𑝂����A�������̓���͌ߑO���̔_��Ƃƌߌ�̐�V�т�

��₳��Ă��܂����B

���̂悤�ȏ��A�_�Ƃ̔[���̂Q�K�ɂ͕��m�������ʐM�@����������݁A

�A�����J�R�̏㗤�ɔ����Ă���l�q�ł����B

�������ʐM�@��ɋ����ÁX�̎��́A���������Ă��炢�ɍs���̂�

�y���݂łȂ�܂���ł����B

���ɁA�������o�g�̂��镺�m�̕��Ƃ͐e�������Ă��������A

�F�X�Șb�����Ă����������ŁA

�u���̎���͌N�������S���B�撣���Ăق����B�v�Ɨ�܂��ꂽ���̂��Ƃ́A

�q�ǂ��S�Ȃ���ɂ��g���������܂�v���������̂��o���Ă��܂��B

�܂��A�������ɂ͓��U���̒��p��n�ł������u�e�r��s��v������A

�������̃}�t���[��g�ɂ���4�`5�l�̓��U�����������g���b�N�ňړ����A

�������Ɍ����Ɏ��U��p���A���̖ڂɂ͊i�D�ǂ��A������ۂɎc��܂����B

���������̎��A�w�Z�̐�y����u���̐l�����̓j�R�j�R���Ă��邯�ǁA

�₪�Ď��Ȃ��Ƃ��B�v�ƕ������ꂽ���t���A���ł��[���S�ɍ��܂�Ă��܂��B

����ł����́A�g���b�N�ɏ���čs�����U���������̌��ǂ������A���U�葱���܂����B

���̓��́A80�N�̎����o�������ς�炸�����ɂ���܂��B

�F�{�s ��������v�ȁi�X�O��ƂW�O��j

�������v�w�͏I��̎��A�P�O�ƂX�B

�Q�l���ɍ��̏�쒬(�F�{�s)�ɏZ��ł��܂����B

�I��܂ł̂P�X�S�S�N�`�P�X�S�T�N�ɂ����ẮA��������P�ɑ����܂����B

�A�����J�R�̐퓬���͗ΐ�̏��Ⴍ���ł��ẮA�@�e�|�˂��J��Ԃ��܂����B

�퓬�@���甭�˂��ꂽ�e�͉J�̂悤�ɍ~�蒍���A��U����ʉ߂������Ǝv���ƁA

U�^�[�������Ă��čĂэU�������Ă��܂��B���X�ȍU���ł����B

�h�ɓ����Ă��A�e������鉹�������������Ă��܂����B

���炭�A���������Z�ޒn��ɂ́u�G����s��v������

�߂��̒|�тȂǂɔR����e��Ȃǂ��B����Ă������߁A

�����_���Ă����̂��낤�Ǝv���܂��B

�������̐e�̘b�ł́A�_��Ƃ����Ă���Ƃ��ɋ�P������ƁA

�_�앨�̑傫�ȗt���ς̉��ȂǁA���낢��ȏꏊ�ɉB��Ȃ���

�h��ڎw���ē����Ă����Ƃ����܂��B

���v���Ƌ��낵���b�ł����A�q�ǂ��̍��̎��������ɂ́A

�܂��u�|���v�Ƃ������o������܂���ł����B

�I���A�u�G����s��v�ŌR�p�@�Ƃ��̊i�[�ɂ�

�����Ԃ����ăA�����J�R�ɂ���ďċp��������Ă����̂��������A

�q�ǂ��Ȃ���Ɂu�푈�ɕ���������d�����Ȃ��v��

�����Ă������Ƃ��o���Ă��܂��B

�����s �₳��i�U�O��j

*�₳��͔���s�o�g *��L����Ɍf��

�P�X�S�R�N�T���B

���R���狌���q����(�����q���� �y�ь����{�����̑O�g)�ɑ��A

�}�j��(�t�B���s��)�ɐ����H��J�݂̖��߂��������B

�R�Ƃ��ẮA���n�ŐV���p��������`��ɋ��͂���Ƃ������̂������B

�����A��`�͏d�v�ȍ��ŁA�R�Ƃ��Ă��������͓S�C�ʂƓ������炢�̕K���i�ŁA

�ł��邾���������̐����������Ă��炢�����Ƃ̈ӌ��������悤���B

���X�A�����q�����ł͎��̐����͍����ōs���A

���n�֎����Ă��������ǂ��Ƃ̍l�����������A

���̌R�̗v���ň�C�Ƀ}�j���i�o�ւ̑ǂ�邱�ƂɂȂ����B

�}�j���H�ꌚ�݂ɂ́A���ݑ��Ɨv���Ƃ��č����H�ꂩ���]�҂���������

�V�V�l���W�܂�A���̓��̂R�����ƂȂ�Q�V�l���F�{���ɂ���������H��(�����{����)��

��{�H�ꂩ��I�ꂽ�B

���̌��ݑ��Ɨv���́A�P�X�S�R�N�W�����痂�N�R���܂ł̊ԂɑD�Ő������C���Ă��������A

�A�����J�R�̐����͂ɂ��U�������������钆�A�����U���̊댯�Ɣw�����킹��

�������̓n�q�ƂȂ����B

�܂��A�v����q�������̂������ɂ��l��s���ɉ����A

�A�����J�R�̐����͍U���ɂ��A���D�s�����d�Ȃ�A

�@�ނ��}�j���ɃX���[�Y�ɓ͂��Ȃ��Ȃ��Ă����B

����ɁA1944�N�X���ɂ́A�@�ނ��ڂ����A���D���}�j���`�ɓ��`�������A

�A�����J�R�̋��͍ڔ����@�ɂ���ċ�P���p�ɂ����D�̂قƂ�ǂ����v���A

���@�ނ̔������C�ɒ��B

���̏ɁA�}�j���H��̏����͌��ݑ��Ɨv����O��

�u�G�̍U���ŁA�@�ނ̔����ȏオ���߂��A���{����@�ނ�����]�݂��Ȃ��B

�܂��A�G���i�U���Ă�����������Ȃ��B

���̒n�Ŏ����o�傹����Ȃ��ł���B�v�Ƙb���A�S���ɋْ����������B

���̏�ŁA�����́u��]�I�ȏ����A�����ʑO�Ɏ�����낤�����Ƃ���蔲�����v

�ƒ�Ă��ꓯ�����ӂ����B

�������A���̌��݂͓G�̋�P�Ə㗤�����肭�钆�Ŏn�܂����B

���̐����J�n�ڕW�͂R�������1944�N�P�Q��20���B

���肠�킹�̋@�B���i�����J�肵�Ȃ���A�������Ȃ���Ƃ�i�߂��B

�P�Q���P�X���ɂ́A���R����Ɩ����~���߂��o���ꂽ���A

���̐����܂ł�������̂Ƃ���܂ł��Ă������ƂȂǂ���A

�g�������h�v��͑��s���ꂽ�B

���̌��ʁA�ڕW������12���Q�O���ɂ͊Ԃɍ���Ȃ��������A

4����́A�Q�S���ߌ�S���Ɏ��̐������\�ƂȂ�A

�}�j���Łg�������h�Ƃ����肢�͒B�����ꂽ�B

���̓��͌��ݑ��Ɨv���V�V�l�S���ŏj�����J���A

�e�X���������|���I���钆�A�u�^�P����H�V�ɁA���������y���ނȂ�

�ߍ��ȓ��X�̒��ŋM�d�Ȋy�����ЂƎ��ƂȂ����B

���������̌�A�Ԏ��ߏ����q�����Ɉꊇ���đ����Ă��āA

���N��1945�N�P���V���ɂ͑S���������B

����ƍ��킹�邩�̂悤�ɁA�A�����J�R�����\����(�t�B���s��)�ɐi�U���Ă����B

���ݑ��Ɨv���̓�����͕̏������Ă��Ȃ����A

�V�V�l�̂قƂ�ǂ��펀���A���{�ɋA�҂ł����̂͂T�l�݂̂������B

72�l�����ǂ��Ő펀�����̂����킩��ʂ܂܂��B

�펀������l�ɂ́A���̑c��������B

�F�{�s �ɓ�����i�V�O��j

����L����Ɍf��

2020�N�ɖS���Ȃ���1919�N���܂�̕�́A�펞���A�����̐l�������ł������悤�ɁA

���g���u�R�������v�ƌ���Ă��܂����B

��͗��R�̗v���ɂ��A1938�N10������1943�N�܂ł̊ԁA

�k���N���f�i���a�@�A�R���ȑ�����⋕a�@�A�����č]�h�Ȓ��]���R�a�@

�i�a�@���͂��������̎�L�ɋL����Ă����܂܁j�ɊŌ�t�Ƃ��ċΖ��������܂����B

���Ԃ̋Ζ��ƎO�����Ƃ̖�Ƃ�����ςȓ��X�������悤�ł����A

�Ⴉ������́A���̂��߂ɓ������ƂɌւ�������A����t�w�߂Ă����Ƙb���Ă��܂����B

�R���ȑ����̕a�@�̒���ɂ͑����̃����̖��A�����Ă��āA

�����������~���z���A4���̏I��荠�ɂȂ�ƁA���������ɔ����̍���̍����Ԃ�

�炫�n�߂������ł��B

���a�������̖����ɂ��̉Ԃ�����A�Ԃ߂Ă������ƂȂǁA

�����̑N��Ȉ�ۂ͐��U�Y����Ȃ���̌����i�ƂȂ��Ă����悤�ł��B

���鏝�a���̕�����́A�މ@��ɒZ�̂�ʐ^�������Ă��āA

�莆�̂����������������ł����A�V�x���A�֏o������Ƃ����m�点���Ō�ɁA

�A�����r�₦�Ă��܂����ƕ����Ă��܂��B

�����炭�A���̂܂ܐ�n�ŖS���Ȃ�ꂽ�̂ł��傤�B

�I���A��͎�ŒZ�̂�n��ł���A�푈����̎v���o���r�̂��c���Ă��܂��B

�w�t���������̒��������炯��

�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ȃ������̖��ӂɊ���

�J���e����Ζ�������Ⴋ�����Ȃ肫

�@�@�@�@�@�@�@�@�V���̔@���ɐ����������

�Ŏ�肹�� ���̓��͂͂邩�킪���

�@�@�@�@�@�@�@�@�����炫���ւ� �����k�u�߁x

�t����𒆍��̐�n�ʼn߂�������ɂƂ��āA

�����̏ꏊ�͎v���o�[�����̂������悤�ł����A

�u���̎��̕a�@�́A�����l��ǂ��o���Ďg���Ă����̂��Ȃ��B�v�ƁA

�ӂƎ₵�����Ɍ���Ă��܂����B

�F�{�s �₳��i�X�O��j

1945�N�t�A����9�̎��̏o�����ł��B

���̓��́A�ǂ��܂ł��L����悤�Ȕ�������ł����B

�����A���͌F�{�s�̎��_�Ђ̋߂��ɏZ��ł��܂������A

�ˑR�A�u�u�����u�����v�Ƃ�����s�@�̉����߂Â��Ă������Ǝv���ƁA

�����{�R�̔�s�@���M�����Ȃ��قljƂ̂����߂��܂ō~��Ă����̂ł��B

���̎��A�Ƃɂ�����Ǝ���������グ��ƁA

��s�@�̑��c�Ȃɂ͌����ꂽ�炪����܂����B

����́A�������ƗV��ł���Ă����ׂ̂��Z�������̂ł��B

�����}�t���[��g�ɂ��A���ʂ݂̏Ŏ������Ɏ��U���Ă���܂����B

��x�����łȂ��A��s�@�͏�����A�Ăю������̑O�Ŏ��U���Ă��ꂽ��A

�܂�ŕʂ�������邩�̂悤�Ɏ嗃���㉺�ɗh�炵�Ȃ���A

���̋�ւƔ�ы����Ă����܂����B

�c�����́A���Z����̙z�X�����p�����āA�u�����Ĉ̂��l���v�Ɠ���܂������A

�ꂪ���̔�s�@�������ƌ��߁A�܂𗬂��Ă���̂����āA

�Ȃ������Ă���̂��낤�ƕs�v�c�Ɏv�����̂����ł��N���Ɋo���Ă��܂��B

���N��A���̎����U���Ă��ꂽ���Z���A���U�����Ƃ���

�펀�������Ƃ�m��܂����B

�����̎��ɂ́A�D�����������Z�����̂悤�ȉ^����H��Ƃ�

�z�������Ă��܂���ł����B

����܂ŒN�ɂ��b�������Ƃ̂Ȃ��L���ł����A

���̏o���������p���ł����K�v������Ɗ����A���b���܂����B

�F�{�s �ɓ�����i�V�O��j

����L����Ɍf��

���̗��e�́A�푈�Ƃ��������̎����t����ɉ߂����܂����B

1912�N���܂�̕��͐��O�A�܂ɐG��Đ푈�̑̌������Ɍ���Ă���܂������A

����͂��̋M�d�ȋL���͂ɂ������Ǝv���܂��B

���͕��i�A�푈�̘b��ϋɓI�ɂ��邱�Ƃ͂���܂���ł������A

���������ނƁA���̑s��ȑ̌�������Ă���܂����B

��x�̒������A�ŏ��͖k���̒n�ցA��x�ڂ͓���̃t�B���s���ցB

�����ŏI����}���������ł��B

�펞���A�㊯����G�����n�l��������܂��A�E�Q����悤���߂��o�����ɂȂ����ہA

�u�܂��҂��Ƃ��v�Ɠ����o�������Ƃ��������ƕ����Ă��܂��B

���́A���ڎ�������Đl���E�߂邱�Ƃ͂Ȃ������Ƙb���Ă��܂����B

�������A�t�B���s���ł̃A�����J�R�Ƃ̌������U�h�́A�z����₷����̂������悤�ł��B

�J�����ƍ~�蒍���e�e�̒��A�ӂƋC�Â��Ƃ����ׂɂ������Ԃ��I�̑��̂悤��

�e�e�𗁂тĖS���Ȃ��Ă����A�ƁB

�܂��A�ςݏd�Ȃ��������̈�̂����z���Ȃ���i���Ƃ������������ł��B

���鎞�A���͂���Șb�����Ă���܂����B

�����𗦂��Ă��ڒn�ɐ���ł������A�u�Ȃ���A�Ȃ���v�Ƃ�������

�ǂ�����Ƃ��Ȃ��������Ă����Ƃ����̂ł��B

�u�Ȃ���v�Ƃ́A�������̕����Łu�ꏊ���ڂ��v�Ƃ����Ӗ��ł��B

�s�v�c�Ɏv���Ȃ�����A���̐��ɏ]���Ĉړ���������A

�܂��Ɍ��̏ꏊ�������W���C�������������ł��B

�㎀�Ɉꐶ���u�Ԃł����B

���́A���������̖������F���Ă���Ă�����e��

�����Ă��ꂽ�̂��낤�ƌ���Ă��܂����B

�틵����������ɂ�ĐH���͐s���A�F���Q���ɋꂵ�݁A

��������̂����ɂ����Ƃ����܂��B

���ɂ́A�ւ�߂܂��ďĂ��ĐH�ׂ����Ƃ������������ł��B

�������ĐX�̒���f�r���Ȃ���A�Ȃ�Ƃ��������тĂ����̂ł����A

�������E���Ǝv�������A�A�����J�R�ɕ߂炦���܂����B

���������x��Ă�����A���𗎂Ƃ��Ă������낤�ƕ��͌����Ă��܂����B

���炭�ߗ����e���ł̐����𑗂�����A���͖����ɋA�����邱�Ƃ��ł��܂����B

�������A�̋��ɖ߂������A�܂��Ⴉ�������̔��͐^�����ɂȂ��Ă����Ƃ����܂��B

���̐��҂́A�{���Ɋ�ՂƂ��������悤������܂���B

���͐푈�̌������ƁA�Ō�ɁA�������������Ă��܂����B

�u����ȋ���ȍ��ƁA���Ȑ푈�������B�푈�ȂA��ɂ��Ă͂�����B�v

�ʖ��S ���c����i�T�O��j

1931�N���܂�̎��̕ꂩ�畷�����b�ł��B

�ꂪ���w�Z�ɒʂ��Ă������́A�����y�ɖh�Ђ����Ԃ�A

�~�}�܂ƃ����h�Z�������ɂ����ēo�Z����̂�����̎p�����������ł��B

��̕��e�̎d���̊W�ŁA���w�Z6�N���̍��ɂ�

���茧�̍����ۂŕ�炷���ƂɂȂ�܂����B

�i�w�̂��ߖ�w�ɂ��ʂ��Ă�����́A��P�ɔ����ĊX�̊e�ƒ�̓d���������z�ŕ����A

�����R��Ȃ��悤�ɂ��Ă������߁A�铹�͐^���ÂłƂĂ��S�ׂ������悤�ł��B

����Ȓ��ł��A�y�����v���o�������������ł��B

����́A�C�R�̎w���ōs��ꂽ����M���̌���Ɉꐶ�������g���Ƃł����B

���w�Z�ɓ��w���鍠�ɂ́A�푈���������Ȃ�A

����R���H��֓��������悤�ɂȂ�܂����B

�G�@�͒�����킸�P������悤�ɂȂ�A�������܂����T�C�����̉����苿���ƁA

�l�X�͈�ڎU�ɖh�삯�������ł��B

������1945�N6��28���B

�����̂悤�ɏ��ɂ��Ă���ƁA�ˑR�Ƃ̒������Ԃ̂悤�ɖ��邭�Ȃ�܂����B

�O������ƁA������ɏƖ��e�����Ƃ���A

�X�S�̂��^���̂悤�ɖ��邭�Ƃ炳��Ă����̂ł��B

���̌�A�X�݂͂�݂邤���ɉ̊C�ƂȂ�܂����B

���ꂪ�����ۑ��P�ł��B

������������E����������l�X�����Ȃ���A�痎���Ă���ĈΒe������A

�R�ɂ���傫�ȍ���ڎw���ĕK���ɑ���܂����B

���̗����̉ƁX���R�����钆�ł̔��́A�̂�M���Ă��A

�h�Ηp���̃^���N�̒��ɉ��x����э������ł��B

�����2000�l�قǂ����ł���h�ɂ��ǂ蒅���ƁA

���ł͑吨�̑�l���������X�Ǝq���̖��O�����сA���Y��ĒT������Ă��܂����B

���낵����邪�����A������܂�ƁA

�����̑̂̂��������ɉΏ����A���Ă����m�����Ă��ł��Ă���̂����āA

�܂����t���o�Ȃ��������Ƃ��o���Ă���ƕ�͌���Ă��܂����B

���̂悤�ȏ��ł��A�����̐l�X�͕K����������ƍŌ�܂ŐM����

�撣���Ă��܂������A8��15���ɏI����}���܂����B

�������āA�炢���Ƃ�ꂵ�����Ƃ��䖝���Ċ撣�����͉̂��������̂���

�v�������ʁA�����������т��ĕ�炷�K�v���Ȃ��Ȃ������ƂɋC�Â��������ł��B

�푈��m��Ȃ��F�l�ɁA�푈�͓�x�ƋN�����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ�

�ǂ����Y��Ȃ��łق����ƁA��͊���Ă��܂��B

�F�{�s �R�{����i�U�O��j�V���s �Ό�����i�T�O��j

�V���s���{���ł́A�����ߌ�5���ɂȂ�ƁA�ǂ�����Ƃ��Ȃ����̉����������Ă��܂��B

���̉��́A�s�m�ΊC�������낷����ɘȂމ~�����Ƃ��������狿���Ă�����̂ł��B

�������A���̏��̉��́A1940�N��Ɉ�x�r�₦�Ă��܂��܂��B

�����m�푈�J�킪�߂Â����A���{������̌����Ƃ��邽�߁A�S���̎��@�ɑ�

�����Ȃǂ̋����ނ̋��o�𖽂����u�����މ���߁v�ɂ����̂ł����B

�~��������O�ł͂Ȃ��A���N�n��̐l�X�ɐe���܂�Ă������̉���

��������ƂɂȂ����̂ł��B

�I���A�S���I�ɞ������Č����悤�Ƃ����������N����܂��B

���̈�ɁA�펞���ɉݕ��D��R�͂Ȃǂ��������Ă����������D�i���݂̃J�i�f�r�A�j

������܂����B

�J�i�f�r�A�Ɏc�铖���̎����ɂ́A

�u���S�N�Ԃ����a������Ă������������ׂ���R�����i�ƂȂ�A

���ꂪ�܂������ɖ߂邱�Ƃ͕����ł����։�����̂��v�ƋL����Ă��܂��B

�I��ƂƂ��ɌR�����i����Y�ƕ���ւƓ]����}���Ă����������D�ł́A

�q���́u�ق����傤�v��u���炬�v����̂���A

���̍����ł���X�N���b�v�������̍ޗ��̈ꕔ�Ƃ��Ďg���邱�ƂɂȂ����̂ł��B

���̓������D�̎��g�݂ɋ������̂��~�����ł����B

���݂̏Z�E�ł���Ό��j������i55�j�ɂ��ƁA

1948�N�A�ޗǂ̖@�R���ŏZ�E�����Ă����c�����V���ɖ߂�Ƃ�����

�����Č��̂��߂̊�t����܂����B

�Ό�����́A�c���̂��̐v���ȍs���́A�@�R���Ŋ���

�������D�Ƌ��ɞ����̍Č��Ɍg����Ă����o������A

�l�̐S�ɋ������̉��̑����[���F�����Ă�������ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B

��t�͒n��̐l�����𒆐S�ɖ�1000�l����W�܂�A

�c�����V���ɖ߂��Ă����2�N���1950�N�A���ɞ����͍Č�����܂����B

���ꂾ���̐l�����t���W�܂������R��Ό�����́A

�����A�����̐l���푈�Ŏq�ǂ���e��S�����Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ��A

���̂悤�ȏ̒��Łu���̉����������邱�Ƃŋ��{�ƂȂ�A�݂�Ȃ��~�����

�v�����̂ł͂Ȃ����v�ƁA���̓����̐l�����̎v���𐄂��ʂ�܂��B

���a�ւ̊肢�����߂�ꂽ�~�����̏��́A

�����ς�炸�A�Â��Ɏ������������Ă��܂��B

�F�{�s ����i�U�O��j

���N�X�R�ŖS���Ȃ�����́A�F�{�`(�F�{�s)�߂��Ő��܂�炿�A

10�l�ȏ�̌Z�������܂����B

�������w���̍��A�ꂪ�푈�ɂ��Č���Ă��ꂽ�̂́A

1945�N�̌F�{���P�̂��Ƃł����B

�u���̓��̖��̖��邳�́A�Ⴆ�悤���Ȃ����炢�����������v�ƁB

��͐푈�̋��낵���ł͂Ȃ��A��P�̌��i���u�����������v�Ƃ����\����

���ɓ`�����̂ł��B

���炭��P�̔�Q�̑傫����`�����������̂��Ǝv���܂��B

�������A�c���������ɂ́u���̋�P�ő����̐l���S���Ȃ����̂Ɂv�ƁA

���G�ȋC�����ɂȂ����̂��o���Ă��܂��B

����ŁA�ꂪ�Z��ł����n��ł͋�P�̔�Q�͏��Ȃ����������ł����A

��ԉ��̖���3�̎��ɁA�s���e���������ĖS���Ȃ����ƕ����܂����B

�����A�����܂��q�ǂ��ŁA���̘b��^���ɕ������Ƃ��ł��܂���ł����B

�������A�����e�ƂȂ�q��������A���j������Ԃ��Ȃ��a�����A

����ɓ���20�����������������Ŗ���D��ꂽ���ƂŁA

�ꂪ����S���������̋ꂵ�݂��A�悤�₭�����ł����C���������܂����B

���U��Ԃ�ƁA��ɑ��Ă��������v���������ׂ��������ƒɊ����Ă��܂��B

�������������̕�̋ꂵ�݂́A�z����₷����̂������ł��傤�B

�푈�ł́A�F�{�ł������̐l�������S���Ȃ�܂����B

�푈�́A�S�Ă̐l��s�K�ɂ�����̂��Ǝv���܂��B

���̎Ⴂ����̕��X�ɂ́A���Đ푈�Ƃ������オ���������Ƃ�

�����ĖY��Ȃ��łق����Ɗ���Ă��܂��B

�������A�����ɂ��Ăق����ƐS�������Ă���܂��B

�F�{�s �b�コ��i�V�O��j

1916�N���܂�̕����������߂Ă�����L�ł��B

�ȉ��A��L���甲���������e���L�ڂ��܂��B

���������甲�����A�ꕔ���������Ă��܂��B

�哌���푈�i�����m�푈�j�ɂ���

1941�N11���A���̍��̂��ߑ�p�őҋ@���Ă��܂����B

����܂ł̎x�ߐ���Ƃ͈قȂ�A�@�B�����i��ł��܂����B

��X�͍ŋ��̊C�������Ƃ��āA�G�O�㗤����Ƃ��镔���ł����B

���Y�ɏW�����A�ҋ@���ɐ퓬�����𐮂��A���̌�A�C��ҋ@�ƂȂ�܂����B

12��5���ɂ͏o�w�����s���A�c���ɍŌ�̕ʂ�������܂����B

12��7���A�A���D�c�͏��������������l�q�ŁA�C��ɓ��X�Ƃ����p�������Ă��܂����B

12��8���A��{�c���甭�\������܂����B

�u�����ɂ킽��o�ϕ����A���邢�͑Ύx��ɂ�����ĉp�̑Ύx�x���Ȃǂ���A

�ĉp�Ƃ̐퓬�J�n�v�Ƃ̂��Ƃł����B

12��17���A�n���i��p�j��邩�ɏo�`���A60�Ljȏ�̑�A���D�c��

�C�R�̌�q�́A�d���m�́A�쒀�́A��s�������X�ƃt�B���s���ւƐi�����܂����B

�V�\���i�t�B���s���j�t�߂ɂĐi�����A�ČR�̉ݕ��A���Ԃ��b�l�i�납���j���܂����B

���̍ہA�s�^�ɂ��䂪�C�R�̔����@�����Ɍ���A�b�l�����A���Ԃ�

�G�̑ދp�ƌ�F���A�O���̔��e�𓊉����܂����B

���e�����������̂��m�F������X�́A��l�ɑ��a�ɐg���܂������A

����ɐ��܂����������N����܂����B

���̔����ɂ��A�����̒��Ԃ��]���ƂȂ�A����͈�u�ɂ��ďC���Ɖ����܂����B

�ɍ��̋ɂ݂ł���܂��B

���̌�A�Ԃ��Ȃ����āA�����C�R�����@���Ăь���A������Ă���܂����B

���炭�́A�딚��l�тɂ������̂Ǝv���܂��B

���̌�A�����@�͎R�A�ւƏ����Ă����܂����B

��ɕ������b�ɂ��܂��ƁA���̔����@�̑��c�m�́A����̎��Ԃ̐ӔC�����A

�������ꂽ�Ƃ̂��Ƃł��B

���āA1942�N2���A��X�̓W�������U���ւƌ������܂����B

40�Ǘ]��̑D�c�́A�R�́u�����v�u�H���v�Ƃ������d���m�͂ȂǂɌ�q����A

��ւƐi�����J�n���A�����ɐԓ���ʉ߂��邱�Ƃ��ł��܂����B

�����āA�X���o�����C��ɂ����āA�䂪�C�R�͎����̔@���O�i�������܂����B

��C�̐[��ɖC���M���A�邪�����ėA���D���猩��ƁA

�G�̊C�R���m���C�ʂ�Y���Ă���܂����B

�ǂ����A�䂪�C�R�ɂ���ăC�M���X�E�I�����_���m�͑��͑S�ł����悤�ł��B

3���ɂ́A�W���������̃N���K���ɓG�O�㗤���ʂ����܂����B

�G�͒�R�̂��ߑ����̕��͂�z�����Ă���܂������A�K���ɂ��F�R�̔�Q��

�͏��ł������ƕ����A���g���܂����B

3��8���A�䂪�R�͖��������Ă̑��U�����J�n�������܂����B

����ɁA�`���[�����ւ̐i�����J�n����A�䂪�����̓}���[�����֓]�o�̂��߁A

�o�^�r���`���o�`���A4��26���ɃV���K�|�[���֓��`���܂����B

�����͏㗤���̔C���ɂ��Ă��܂����̂ŁA

�A�����J�{�y�ւ̏㗤��킪�v�悳��Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����b���o�āA

���ӌ������x�����������X�ł����B

���̂悤�Ȑ������������A�ǂ�����Ƃ��Ȃ��I��̒m�点���͂��܂����B

�c���̂��߁A���̓G�ɏ��܂ł͂Ƌ��������Ă����C�͂��A

�܂�ŖA�̂悤�ɏ�������A�͂������āA�Ƃ߂ǂȂ��܂�����܂����B

�F�{�s �|������i�U�O��j

���Ƃ���펞���̎ʐ^�Ȃǂƈꏏ�ɁA

�r���}�ł̐킢�Ƃ݂����L��������܂����B

���������甲�����A�ꕔ���������Ă��܂��B

1944�N�̕��ɑ�31�����ւ̓]���𖽂����A

���N1���ɏd�����@�ɓ��悢�����܂����B

����i�V���K�|�[���j�A���Ӂi�v�m���y���j�Ȃǂ̊e��s��ł́A

�F�{���R���N��s���w�Z�i�F�Z�j����̏��N��s�����������m���ƂȂ��Ă��āA

�ނ�͎��Ɂu�r���}�֍s�����Ƃ͐����n���ł���A���ɍs�����Ƃł���v�ƌ��܂����B

�܂��A�H�Ǝ���̈�����A�������S�ɓG�̏������ɂ���Ƃ�������������������܂����B

3���A�r���}�����������́A���Ԃ͖��тɐg����߁A��͉����̂Ȃ��ݎԂɏ��A

����5�L���Ƃ������x�ł̎₵�����߂����S���ړ��ł����B

���̍��A��31�����̓r���}������i�^�C�j�֓]�i���Ă��āA

�₪��5���ɂ͂���ɋ��Ӂi�v�m���y���j�ւƈړ����܂����B

���Ӂi�v�m���y���j�ł́A�n����̗l����悵�Ă��邳�Ȃ��A

8���ɓV�c�É��̋ʉ�����������A���{�R�͖������~�����܂����B

���̎��A���͑吺�������ċ����܂����B

�����̋��Ӂi�v�m���y���j�ł̔߂��݂ƒɂ݂́A

���������ĖY��邱�Ƃ͂ł��܂���B

�I���A��̌����Ȃ��ߗ��Ƃ��Ă̐������n�܂�A

�߂��݂Ƌꂵ�݂ɖ��������X�𑗂邱�ƂƂȂ�܂����B

���̂悤�ȑς�������̒��A��������E�~����������s���A

�p���̏����̗�Ȃ̂��ƂɏI�����܂����B

�F�{�s ���삳��(70��)

1922�N���܂�̕��̐펞���̌o����Ԃ�����L�ł��B

���������甲�����A�ꕔ���������Ă��܂��B

�����m�푈�ɓ˓����A�������퓬���Ɖ]���B

1943�N4��10���A���Ƃ��Đ���16������1�@�֏e�����ɓ����B

�����̏��N���͑���24�l�ŁA�F��ڌ��������ŋ����ȑ̊i�̎҂���B

���̂悤�ȏ��Əo�g�̎҂��A�ނ�ƑΓ��Ɍ��������K��P���ɑς��邱�Ƃ�

�ł���̂��낤���ƁA�s���������悬�����B

���������̒��H�͐Ԕтŏj���A�ߌ�͌��N�f�f�ɌR���p��̐����ƂȂ����B

�������ČR���̋K�����݂ɐ�y��y�̌������Ŋ����A

�R�K�Ƃ����ْ����Ə�ɗׂ荇�킹�̒��ŁA�R��������g�������đ̌������B

���̐�́A����ȓ��̂肪�����ł��낤�Ɗo�債�Ă��āA

�͂̌��萸�i����݂̂ƌ��ӂ�V���ɂ����B

�e�Z����͂��߁A�e�ʂ̕��X�ɂ́u���x����́A���̔����낤�v�Ɗo���`���A

�Ƃ���ɂ��Ă����B���͂����A�R�l�Ƃ��Ă̖{����s�������Ƃ�����S�ɐ����Ă���B

�S�g�̖Ғb�B�͊o��̏ゾ�������A���K�̉ߍ����A�A���Ă���悤�ɐh���v�����������A

�Ȃ�Ƃ��l���݂ɋC�������������A�����ւ̊�]�Ƃ��đς��E�ԓ��X�������B

�����āA�Y������Ȃ�7��18���̖�B

�_�Ă̑O�ɁA���N���W�̕����玄�����S���ɑ��߂ɏW�܂�悤�w�����������B

�ǒ������i�Ƃ͗l�q���قȂ�A��F�������A���������o���ɂ����悤�ȕ��͋C�������B

���̂悤�ȏ̒��A�ǒ��̌�������ꂽ�̂́A��F�Ƃ̕ʂ�ɂ��āB

���݁A�u�[�Q���r�����ŋ����������Ă��镔���ւ̕�[�v���Ƃ���

�h������镺�m�����̎��������\���ꂽ�B

���O���Ăꂽ�̂́A���N��24�l�̂���14�l�B

���̖��O�͌Ă�Ȃ������B

��������100���قǂ����o���Ă��Ȃ��������A��y�����ɏ��������Ă�����F�B

���̕ʂ�́A���t�ł͌����s�����Ȃ��قǐh�����̂������B

�܂��A�Ƒ��Ƃ̘A�����ւ����Ă������߁A�����F�͎��ɉƑ��ւ̘A��������Ă����B

�܂�����҂͗܂Ȃ���Ɂu�����ɂ͕�e���P�l�������Ȃ��B�ق�̏����ł���������A

��e�ɉ���Ƃ͂ł��Ȃ����낤���v�Ƒi���Ă����B

�����āA7��23���̖�10���B

��n���������m�����̑s�s��s��ꂽ�B

�^�V������핞�ɐg���݁A�����i����Ɏ�������F�����́A���t���o�Ȃ��l�q�Ɍ������B

�ꉞ�̈��A���I���ƁA��������擪�ɓ���Ɍ��������̌�A��Ԃɏ�Ԃ����B

�擪�ԗ��̕�����J���A��3���������Ǝv���ƁA��Ԃ͋D�J���炳�������n�߁A

��Ԃ͍����e�ƂȂ�A�F�{�w���ʂɏ����Ă������B

�F�{�s ���삳��(70��)

1922�N���܂�̕��̐펞���̌o����Ԃ�����L�ł��B

���������甲�����A�ꕔ���������Ă��܂��B

1945�N7��1���̐^�钆�B

�F�{�t�c�i�ߕ�(�F�{�s)�ɂ������̂��Ƃ������B

�ˑR�A�x���x��̃T�C�������苿���A�����ɋ�P�x��ɃT�C�����̉����ς�����B

���̂Q�`�R����ɂ͌F�{�w���ʂ���ŏ��̔����@�����A

����s�̂܂ܗ��c�R(�F�{�s)�̕����ɐi��ōs�����B

���c�R�ɂ͉��̕��ɂ�����A�����_�����Ǝv����B

���c�R�̕��ŁA�Q�`�R��������Β����オ�������Ǝv���ƁA���̔����@���B

���̌���Q�`�R���Ԋu�Ŕ����@�����X�Ɣ��A���Ɩ��e�𗎉���

�F�{�s���́A�����̖�̂悤�ɖ��邭�Ȃ�A���|��Y�ꂠ�R�ƂȂ����B

���̌���A�����@�͖ڑO����Œʂ�߂����쉈����k�サ�A

���O���A��]���ʂ͉Ή��ƍ����ɕ�܂ꂽ�B

�����A�݉c�����͂قƂ�NJe�n�ɑa�J���Ă��āA��ˌ��͂ł����A

�G�@�̂P���Ԉȏ�ɋy�Ԗ����ʍU���ŁA�t�߈�т͏Ă������ꂽ�B

�����A�؈�쉈���ɍL�����瓡��{�̒�����������ƁA

�Ă��Ղ͂܂����X�����A���������ɂ����Ԃ��Ă��錚���������������B

����Ȓ��A��ԍ������̂́A�Ȃ�Ƃ��\�����������ĈΒe�̓����ł������B

���̌�A�����甒�������ƁA�ĈΒe�̊k�������ɎU�����A

���ɂ͂Q�`�R�O�L�����炢�̏����e���������B

�A�����J�R�͋���W�I�ɂ����̂�������Ȃ��Ǝv�����B

���̎��̋L���͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��B

�F�{�s �`����i80��j

1910�N���܂�̎��̕����A1987�N���ɑ��푈�̌���������ۂ�

�^���L�^���܂Ƃ߂����̂ł��B

����1941�N9����2�x�ڂ̏��W�ߏ���A���}���i�����s�j�������܂����B

����3������ɂ͑����m�푈���n�܂�A���������́u���A�����J�R���U�߂Ă���̂��v��

�s���ȓ��X�𑗂��Ă��܂����B

��1942�N�ɂ́A���}������k�C���ֈړ����邱�ƂɂȂ�܂����B

����́u�k����A�����J�R���U�����Ă���\���ɔ�����v�Ƃ������߂ɂ����̂ł����B

�����z�u���ꂽ�̂́A�瓇�̓��[�Ɉʒu�����瓇�i����ނ���Ƃ��j�ł����B

�G�̍U����H���~�߂邱�Ƃ�C���Ƃ��A3�N�]�肪�߂���1945�N8��15���A�I����}���܂��B

���̎��A���͐푈�ɕ��������Ƃ͉������������̂́A����ƌ̋��ɋA���ƈ��g���������ł��B

�������A�I�킩��킸��3�����8��18���ߑO0���A�˔@�Ƃ��Č������C�����n�܂�܂����B

���\�A�R���㗤���Ă����̂ł��B�������悤�ȑ�C�̔j�B

�s�ӂ�˂��ꂽ�U���ł������A���X�A�����J�R�̍U���ɔ����Ēz���Ă����w�n�����������߁A

����̏����͂ł��Ă��܂����B

�������́u�����Ȃ��Ɠ��{�ɋA��Ȃ��v�Ƃ��������v���ʼn��킵�A�킢��D���ɐi�߂܂������A

���{�����łɐ��E�Ɍ����Ĕs���\�����Ă������߁A�푈�𑱂��邱�Ƃ͂ł����A

�~���Ƃ������f�Ɏ���܂����B

���\�A�R�ɕ����v������A����1�����Ԑ�瓇�ɗ��ߒu����܂����B

������1945�N9��12���A���V�A�R�̑D�ɏ悹���A

�u����ł���ƋA���v�Ǝv�����̂����̊ԁA�D�͌̋��Ƃ͔��̖k�֖k�ւƐi��ōs���܂����B

�D�����������̂́A��ʐ^�����Ȑ�ɕ���ꂽ�V�x���A�ł����B

�㗤��A�R���֘A�s����A�ߍ��ȋ����J���̓��X���n�܂�܂����B

�`�����80�L�����ꂽ�R�̏�ɐ݂���ꂽ�ߗ����e���ł́A

���\�A�R����u���O�����̓\�A�̌����Ƃ���ɓ����v�Ɩ�����ꂽ�����ł��B

1�N�A �܂�1�N�ƁA�d�J�����ۂ����܂����B

���鎞�A�u���̓��H�̏��������v�Ƃ������߂��A�����܂�30�l�قǂ�

����ɘA��čs����܂������A�җ�Ȑ���ƂȂ�A�����Ƃ͑S������܂���ł����B

���߂��ꂽ�d�����ł����A���\�A�R���}���ɗ��錩���݂��Ȃ��ƍl�����ꓯ�́A

��̒���Ⴂ���֒Ⴂ���ւƈ��ɂȂ��ĕ����n�߂܂����B

�r���ŋ��R�����������ȏ����ɂ͂P�l�̂��������Z��ł��āA

����t�������̂悤�Ȃ��̂��Ă��炢�A�Q�������̂��܂����B

�����āA��������Ȃ�Ƃ��ߗ��Ǘ��������ɂ��ǂ蒅�������A

�v�������Ȃ��o������̗}�������ɕω��������炵�܂����B

�Ǘ��������Œʖ�����Ă����l�����A�Ȃ�Ɠ��{�ŕ��̂��Ƃ�m���Ă����Ƃ����̂ł��B

���̌�A���̕�����H�ו����Ă��炤�ȂǁA�l�X�ȏ������A

���̓V�x���A���烂�X�N���ւƈڑ�����邱�ƂɂȂ�܂����B

4�N�Ԃ̋��\�A�ł̐������I���A���͂悤�₭���{�ւ̋A�����ʂ������Ƃ��ł����̂ł��B

�e�r�S ���R����i40��j

�S���c�ꂩ�畷�����A�Y����Ȃ����i�ɂ��Ă��`�����܂��B

1929�N���܂�̑c��́A1945�N8��9������16�ł����B

���̓��A�c��͓����i���茧�j�̑Ί݂Ɉʒu����F�y�s�i�F�y�����j�̏��r�Ƃ����W����

�����ɏo�Ă��������ł��B

���̎��A�Ί݂��狭��ȑM�������������Ǝv���ƁA�Ԃ��Ȃ��n��k�킹��悤��

�u�ǁ`����v�Ƃ����������S�g��h�邪�����Ƃ����܂��B

����Ɠ����ɁA��͂܂�ŁA������F�̊G�̋��n�����悤�ɐF�N�₩�ɐ��܂�A

���̌��ɏƂ炳�ꂽ��̗l�q���A�c��́u�������ƂȂ��������������v�ƌ���Ă��܂����B

���̌�A���̍����Ƌ�̕ω��������ɂ����̂������ƒm�����c��́A

���̎��ڂɂ������i���A�D��ꂽ�����̌�삪�`���o�������Ƌ����̂��낤�Ɗ����������ł��B

�����āA���̏o�����������ČJ��Ԃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�����ĖY��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƁA

�c�����ɋ�������ĕ������Ă���܂����B

�������̘b�����̂́A�������30�N�O�B

�c��ƈꏏ�ɂ���ہA�e���r�Ő푈�Ɋւ���b�肪�o�邽�тɁA

���g�̌o����l�X�Ȋp�x����b���Ă���܂����B

�����̘b���܂������A���`���������i�ɂ��Ă̘b���A

���ł����̐S�ɍł��[���A�N��ɏĂ��t���Ă��܂��B

���h�s �◜����i90��j

�푈��̌������҂Ƃ��āA�ł��L���Ɏc���Ă���̂́A���h���ł̋�ł��B

1945�N�A�A�����J�R�ɂ����{�{�y�U�����n�܂�A

���h�n��ł��ْ��������X�������Ă��܂����B

�����A���͐N�w�Z�ɒʂ��T��A�h��Ď����i�{�n�j�ɋΖ����Ă��܂����B

�����Ď����Ԃ�����5��5���ߑO7�����߂��̂��Ƃł��B

���̕����甚�����������A�ዾ�ŋ��`���Ə��^�@1�@�������܂����B

�����ɖ{���Ɂu���^�@��@�A���x5000���[�g���A�G�����s���A�����琼�ɒʉ߁v

�ƕ����u�ԁA���͂ɂ͋�P�x�苿���܂����B

����ƁA�y����ϕ���ɋ�F�̗���A�˂�B29�����@��12�@���Ă��܂����B

�������̌��i�ɋ��|�������A���R�Ƃ��Ă���ƁA����̕���������{�R�퓬�@3�@������A

�������킪�n�܂����̂ł��B

���{�R�@��B29�̕ґ��ɑ��A�㉺���E����ʊ��ɍU�����d�|���܂����B

����ɑ�B29������B

���{�R�@1�@����e���A�����グ�Ȃ�����A���̂܂�B29�ɑ̓�����������̂ł��B

���̏u�ԁA���{�R�@�͉���܂ƂȂ�A�܂�ʼnԂ��U��悤�ɗ������Ă����܂����B

���̂܂ܒė�����̂��Ǝv���Ă�����A

�@�̂��牌�𐁂��o���Ȃ�����A���{�R�@��B29�ɑ̓�����������̂ł��B

���̎��A����B29�͍��x�������Ȃ��瓌�̕��֔�ы���A

���̗����P���m�F�ł��܂����B

�킸��2�����炸�̋�ł̌��ł������A�܂�Œ������Ԃ��߂����悤�Ɋ������܂����B

���̌�A���h�c�͗��������A�����J���̊m�ۂɌ������A

�������ߗ��ƂȂ�A�����̈�̂���������܂����B

���ꂩ��3�����ԁA�n��ł͋�P�x��ƃO���}���퓬�@�̊�P��

���т�����X�������܂������A8��15���ɏI����}���܂����B

���݁AB29���ė������n�ɂ́A

���m��Ǔ�����ԗ��u�}��V��v����������Ă��܂��B

�F�{�s �X����(70��)

�S���Ȃ������́A1920�N���܂�ŁA���R��U�t�c�P�R�A���̏��тƂ��āA

�t�B���s���̃l�O���X���ŏI����}���܂����B

�������A���̕���B����ƂƂ��či��Y�������n����A

�����v���Y��(����)�Ɏ��Ă���܂������A��ɉ��͂��o�����܂����B�i���ڍׂȏo�������s���j

�Ȃ�B����ƂƂȂ����̂��A���͎��ɑ��������܂���ł������A

�u�t�B���s���ł́A�R���𒅂������Ă��āA�����W�ɂ������Ă����B�v

�Ƃ����b�������Ƃ�����܂��B

�܂��A�i��Y�̔����������̎v���ɂ��ẮA

�u���������l�����Ȃ��Ă��܂����B�������������ē��{�ɋA���Ƃ͎v���Ă��Ȃ������B

�i��Y�̔����͎d�����Ȃ��B�v�Ƃ�����Ă��܂����B

���������v���Y���ŋL�����u�����L�v���c���Ă��܂��B

�y�ȉ��A�����L�z���قڌ����̂܂�

�i�����g�̌Y�����s���ꂽ�ۂɁA��i�Ƃ��ĉƑ��֓n�����Ƃ������́j

���̒��ʂ́A���Y�̐鍐���Ă���E�����܂ł�

�Ɩ[�������A���̓����̓��A���ɕ������̂��A���̓s�x���������̂ł���B

��Ƃ��Đ����Ȃ���Ԕ��̓Ɩ[�A�l�ʂƓV��͑傫�ȓS�̊i�q�B���̓R���N���[�g�B

�K�˂ė���l���Ȃ��A������l�����Ă��̒��ʂɌ������Ă��铙�̎p�Ɗ���

���ɕ����ׂĐÂ��ɂ��̒��ʂ�ǂ�ł��������B

�������L�͎��̃G�s�\�[�h�u�����v���Y�� �����ŏ����ꂽ���L�v�ɑ����܂��B

�F�{�s �X����(70��)

B����ƂƂ��āA�i��Y�̔��������Ă��ꂽ���̓��L

�y�ȉ��A�����L�z���ꕔ�����قڌ����̂܂�

�S�i�q�̋��ɂ������Ɠ����N���̓����߂Ď����߂����B

�����ɂ͂�ꂽ�N���̑��ɁA�����ɂ��g�̎��R�������������Ȓ�����B

���A�ϔO�����̂����Ă�V�ɔC���Đ������ɂ����h��Ă���B

�Ԃ��Ȃ��A���̏������������̃N���ɂ���ĎE����Ă��܂����낤�B

�����ɂ���̋s�E���s���悤�Ƃ��Ă���B

���̒������Ɠ��������R�Ȃ����āA�E����Ă��܂��̂ł��낤�B

����������Q���ȁB���O���E�������������N�̏��ǂ��Ă��̐��֍s���̂��B

�Ƃ��Ƃ������͎���ł��܂����B

�����ĉ��́A���̉������ȏ����̋w�����ׂ��A

���̃N��������ŁA�R���N���[�g�̏��ɗ͈�t�����������B

�Ԃ��Ȃ����̃N���͎��B���x�͉��̔Ԃ��E�E�E

��v��S �x����(50��)

�S0�N�قǑO�B

���w�Z�̏C�w���s�Œ��茧�ɍs�����B

���a�����ł́A�����̔�Q�ɂ���������T�����ƂɁB

�A���݂�T���ƁA�M�ŗn���Ăł������A�̌ł܂����悤�ȐՂ����銢�����������B

���v���A�푈�̔ߎS�������������u�Ԃ������悤�Ɏv���B

�F�{�s �Ћ˂���(80��)

�P�X�S�T�N�̌F�{���P�������������A�قږ����A���W�I����uB�Q�X���@�A

�i�����j���痈�Ă���v�ƌx������������A

�����@���߂Â��Ɓu�E�[���A�E�[���v�Ƌ�P�x���Ă����B

�h�ɓ����Ă��A�O�ł́u�h�[���v�u�h�[���v�Ɖ����苿���Ă����B

��́A�Ƃ𖾂邭���Ă���Ɣ����@�ɑ_���邽�߁u�낤�������d�v�ƌ�����A

���d�����炢�̓��Ő��������Ă����B

����ł��A�Ɩ��e��������ƁA���͖͂��邭�Ȃ�A

�������w�����������͋��|�������Ă����B

�F�{���P�ł́A����Ď����A�߂��̔R���Ă��Ȃ��Ƃɂ͋@�e���ꂽ�Ղ������������B

�x���x���P�܂ł̎��Ԃ́A�����Ă��R�O���B

�K���ɖh�ɓ������B

���ł����Q��h���T�C�����̉�����Ɠ������v�������B

���v��S �l�ۂ���(90��)

�����m�푈���͂��܂������A���͏��w���ł����B

���͂P�X�S�R�N���납�玭�����ŌR���H����c��ł��܂������A�P�X�S�T�N�ɂȂ�A

�틵���������Ă����ƁA�u�A�����J����B�ɏ㗤���ė��邩�瓦���Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�ƁA

�Ƒ��őa�J���邱�ƂɂȂ�܂����B

�a�J��́A��B�̒��S�Ƃ������ƂŌF�{�E�u�p���ɁB

�W���P�P���̖�A�ݕ���Ԃɏ�莭�����w����F�{�w�ցB

��Ԃɂ́A�w�k�������ꂽ���w���̎p������܂����B

�r���A�A�����J�R�̔�s�@�����P���邽�тɁA�u������v�Ƃ̊|�����ŁA��Ԃ��~�܂�

���̉��֓�������ł����̂��o���Ă��܂��B�{���ɋ��낵�������B

�����炪��F�{�w�ɒ����ƁA��������u�p���Ɍ������F���S���̎n���w

��F�{�w��ڎw���܂����B

�����A���̓��͌F�{���P�̒���ŁA�����͔R�������ꐅ�����j��A������

�|�^�|�^�Ɨ����鐅�����݂Ȃ���A�K���ɒ킽���̎�������ē�F�{�w�܂ŕ����܂����B

�u�p���ɂ����̂͂P�S���̖�B�����A�߂��̒×���ŁA�����܂݂�̊�Ƒ̂�܂����B

�����Č}�����I��B

�푈���I��������Ƃ�m���Ĉ�ԂɊ������̂́u���������Ȃ��Ă����B�B��Ȃ��Ă����v

�Ƃ������Ƃł����B

�F�{�s �O�c����(40��)

�����ɏo���������Ƃ�����c��(1919�N���܂�)�́A�c�����̎��̖����ŁA

�����m�푈�����̘b�����Ă���邱�Ƃ�����܂����B

�Ȃ��ł����ɋ�����ۂɎc���Ă���̂́A��n�ŏo����������l�̌ǎ����������A

�]�R���ɖʓ|���݂Ă����Ƃ����b�ł��B

�H���͂������ړ��̍ۂ͎q�ǂ����R�n�ɏ悹�A���g�͂ł��邾���k���ōs�R������

�������L��������܂��B

�����̐�F�������Ȃ�����A�h�����Đ����Ȃ��炦�I����}���������ł��B

���g���̍ہA���̏��N�͑c���ɑ��A�u���{�Ɉꏏ�ɂ�Ă����Ăق����v��

�����č��肵�������ł��B

���40�`50�N�قnjo�߂�������c���́u���̏��N�͂ǂ����Ă��邾�낤���A

�����Ă�����������炢���낤�A�����̂Ȃ������B�v�Ƙb�����Ƃ�����܂����B

���̓����A���͂��������b�ɕ����������ł������A���d�˂����܁A���߂đc���̘b��

�v���o�����Ƃ������Ȃ��Ă���̂́A�푈��������̂������Ȃ�����ƂȂ��Ă��邩��

�ł͂Ȃ����Ɗ����Ă��܂��B

�u�푈�����͐�ɂ����炢����v�Ƃ����N�ɂƂ��Ȃ�������c���̌��t���A

���x�������ŕ����܂����B

�F�{�s ���i����(80��)

���͎����Q�̎��A�o����̑�p�ŖS���Ȃ��������ł��B

�P�X�S�T�N�P���X���̂��Ƃ������������ƕ����Ă��܂��B

���ꂩ��W�O�N�B

�����o���������A���͐���U�����B

���͕��̊���A�����A���̂ʂ������������Ȃ����A��x�͕����S���Ȃ����ꏊ��K��A

�Ǔ��������Ǝv�������A���̎v��������Ɗ����܂����B

���N�P���A�o�Ƌ��ɑ�p�E���Y��K�ꂽ�̂ł��B

���̕����͑�96����������B

�����ɂ��ƍ��Y���R�U�L���̒n�_�ŁA��U�����A���v�����悤�ł��B

�����̐�F�Ƌ��ɊC�̒�ɒ����B

�₽���C�ɒ��݁A�⍜�A��i��������ꂸ�A���O�������Ǝv���܂��B

���̎�����W�O�N�B

�R�U�L����ɕ�������Ǝv���Ƃ��ꂵ�������B

���̑̌����A�q�⑷�ɓ`���A�Ⴂ����Ɉ����p�����Ƃ��������̐Ӗ����Ǝv���Ă��܂��B

�F�{�s �b�コ��(80��)

�P�X�S�T�N�B�����Q�̍��̋L���ł��B

��s�@�̉���������A�h�֓�����B

������J��Ԃ��Ă��܂����B

�h�܂ł́A�Ƃ�������Ė�T���B

��Ɏ��������čs���Ă��܂����B

���ł����m�Ɋo���Ă���̂́A�O���}���퓬�@�Ǝv�����s�@�̉��ł��B

���̏��^�@�����b�������������ƋL�����Ă��܂��B

�h�̒��ł́A�ꂪ���Ă��ꏡ�r�ɓ���āA�|�ł��āA

���Ă��Ă������Ƃ��o���Ă��܂��B

�����Q�ł������A�N���ɋL�����c���Ă��܂��B

�܂��A����ł́A��ɂȂ�Ƌ�P�̖ڕW�ɂȂ�Ȃ��悤�ɂƁA

�d���̊}�̕����ɍ����z��킹�A�����O�ɂ���Ȃ��悤�ɂ��Ă������Ƃ��o���Ă��܂��B

�I���A������������g���Ă���������́A�푈�̘b�����Ƃ͂���܂���ł����B

���炭�A��n�ł͂��낢��Ȃ��Ƃ�����A�b�������Ȃ������̂��낤�Ǝv���܂��B

�Ō�ɁA�����푈��(1937�N)�ɌF�{���ƌF�{�s�̖��O��

�z�z���ꂽ�Ƃ݂��鎑�������܂��B

B�T�T�C�Y�قǂ̎��ɂ͌��o���Ɂu�[�ŕv�u�����m��v��

������Ă��āA���͂̒��ɂ́A

�鍑�b���̏d�����߂��R����B

��ɕ���

��ɔ[��

�O�Ɋw�т̒�Z�N

�����āu�e��̐ԐS�v�Ƃ��L����Ă��܂��B

�F��s �{�c����(90��)

����L����Ɍf��

���A���{�̑����̎�҂��������ꂽ�ٍ��̒n�ʼnߍ��ȉ^����w�����܂����B

�������̈�l�ł��B

��� ���̓V�x���A�ɗ}������A�Ɋ��̒n�ʼnߍ��ȘJ�����������A

�Q���⊦���Ɠ����܂����B

���̉ߍ�������A�����̒��Ԃ��������̐�������܂����B

����ŁA�l�̉������ɂ��G��܂����B

�Ď��̂Ȃ��_��ŁA�n���̐l��������H�����Ă��炢�܂����B

����́A�Ɍ��̏ł��l�Ɛl�����������邱�Ƃ������Ă���܂����B

�� ���́A�ꍑ ���{�ɋA�邱�ƂȂ��A�V�x���A�̒n�ŖS���Ȃ���

��F�����̖��O���~�߁A�ނ�̐��𖢗��ւȂ����Ƃ�������Ӗ��ƂȂ��Ă��܂��B

�V�x���A�}���̗��j�́A�푈�������炵�������ł��B

������A�����������p���ł����ׂ����Ǝv���Ă��܂��B

�����`�������̂́A�u�푈���D�������̂̑傫���v��

�u�ǂ̂悤�ȏł��l�̉������͎����Ȃ��v���ƁA

�����āu��x�Ɣߌ����J��Ԃ��Ȃ��悤�ɁA���a�����v�Ƃ������Ƃł��B

�F�{�s ���삳��(70��)

�������e���畷�����b�ł��B

�P�X�Q�U�N���܂�̕��́A�P�W���납�璆���E���֍s���A

�R�������H��œ����Ă��܂����B

���̎��A���W�ߏ�ƂȂ�u�Ԏ��v�����ɓ͂��܂������A

���͍H��Ő����̎w���ғI���ꂾ�������Ƃ��e�������̂��A

�ŏI�I�ɂ͓������Ə��i�P�\�j���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B

���������\�肾���������́A���V�x���A�ɘA��Ă����ꂽ�ƕ����܂����B

���̎��A�����������V�x���A�ɍs���Ă�����A���͓��{�ɋA�邱�Ƃ��ł����A

�������Z�������̐��ɐ��܂�Ă��Ȃ�������������Ȃ��Ǝv�����Ƃ�����܂��B

����A��͎O�p���Ő��܂�炿�܂����B

�펞���́A��P�̓x�ɖh�ɓ�������ł��܂������A���Ă���ہA

�퓬�@���甭�˂��ꂽ�@�֏e�̒e���h�̔����ђʂ��A

���̋߂��ɂ������l���S���Ȃ����Ƙb���Ă��܂����B

���̂悤�ɁA�����̕��̋]���������ē��{�͕�������W���A

���̕��a�Ȑ������ł��Ă���Ǝv���Ă��܂��B

�F�{�s ���{����(�X0��)

�P�X�R�Q�N���܂�̎��́A�P�Q�`�P�R�̎��ɋ�P���o�����܂����B

�F�{�s�ւ̋�P�͂P�X�S�S�N�㔼����P�X�S�T�N�ɂ����ĕp�����A���̓O���}���퓬�@�A

���B�Q�X�Ƃ�������ł��B

�A�����J�R�@������͐�������Ȃ����炢�̕p�x�ł����B

�����A���w���ƂȂ������́A�w�Z�̎w���̂��ƌF�{�s���S���ɂ������Z�ɂɂ͒ʂ킸�A

����̂����K��������ĂR�O���قǂ̓c���ŃR���┞���͔|���邱�Ƃ�

�]�����Ă��܂����B

���̍ہA��P�x���͂ɖ苿���ƁA�߂��𗬂��ΐ�ɂ����鋴�̉���

��������ł��܂����B

�퓬�@�͎��������瑀�c�m�̊炪�����邭�炢�܂ō~�����Ă��āA

�u�_�b�_�b�_�b�_�b�c�v�Ƌ@�e�|�˂��Ă��Ă��܂����B

���Ɨׂ荇�킹�̏������Ă��܂������A��������P�ŁA

�Ȃ����|���Ƃ������o�͖����Ȃ��Ă��āu�܂��������v�Ƃ��������ɂȂ��Ă��܂����B

�܂��A��̋�P�ł̓A�����J�R�@����̏ォ�猚���ɖ��̂悤�Ȃ��̂��܂�����ŁA

�����Ă��܂����B

���̂悤�Ȃ��̂̉e���Ȃ̂��A�������Ƃ͈�u�ɂ��ĉ��ɕ�܂�Ă��܂����B

�����́A��P����g����邽�߁A���ւ̃h�A��ȂǂɃJ�M�������邱�Ƃ͂Ȃ��A

�钆�ł������ɉƂ��яo���āA�h�ɓ������߂�悤�ɂ��Ă������Ƃ�

���ł��o���Ă��܂��B

�푈���o�����č�������̂�

�u�푈�ň�Ԃ��킢�����Ȃ̂́A��ʎs���ł���B�v

���̂��Ƃł��B

�F�{�s �R������i�U�O��j

����L����Ɍf��

�����P�T�̖S���ꂪ����Ă��ꂽ�A�P�X�S�T�N�W���P�O���̌F�{���P�̘b�ł��B

���̓��A��ƗF�l�͂Q�l�Ŋw�Z�i�F�{�s�j�̉^����̓��ő��������Ă��܂����B

���̎��A�ˑR ��̕�����Ⴂ���Łu�u�[���v�Ƃ�����s�@�̉����������Ă������Ǝv���ƁA

����Ɠ����Ɂu��P�x��I�v�Ƌ��Ԑ����������܂����B

�����A��ƗF�l�͓ˑR�̏o�����ɁA�ǂ��֓���������̂������炸�A

���̏�ɗ����s�����Ă��܂��܂����B

����Ƃ��̎p���������m�̈�l�ɁA

�u�����A���������B�������ɗ����B�����ɓ���B�v�ƁA

�R�p�ɐ������ꂽ�h�ɓ���Ă��炢�A�����~��ꂽ�����ł��B

���炭���āA�h����o��Ə��w�Z�̍Z�ɂ͂��̂��������ɕ�܂�Ă��āA

���̎��A�h�ɓ������߂Ȃ������疽�͂Ȃ��������낤��

�����̂��Ƃ�����Ă��܂����B

�܂��A���̋�P�ł́A

��̂�����l�̗F�l���s��Ȍo�������Ă��������ł��B

���̗F�l�̕��́A��P���瓦��悤�ƁA�c�����Q�l��A���

����̖h�ւƋ}���ł��܂����B

�R�l�̌�납��́A�퓬�@���o���o���o���Ƌ@�e�|�˂��Ȃ���

���̂����������ŋ߂Â��Ă����Ƃ����܂��B

�F�l�́A�E��ƍ��肻�ꂼ��ɖ��̎�����肵�߁A

�Q�l����������Ȃ��疳�䖲���ő����Ă��܂����B

�퓬�@�́A�傫�ȉ������ĂȂ��瓪����z���Ă����܂��B

���̎��A�n�b�ƋC�Â��ƁA�Q�l�̖��������Ă���͂��̕Е��̎肾����

�y���Ȃ��Ă���̂ɋC�Â��������ł��B

�Q�ĂĐU������ƁA�P�l�̖��̕Иr�����������đ����Ă����̂ł��B

���͈ꖽ����藯�߂����̂́A�Иr�������܂����B

�F�{���P����W�O�N�B

���ꂪ�A���ۂɐg�߂ł������푈�̘b�ł��B

�F�{�s �ēc����i�U�O��j

�Q�O�P�U�N�A�F�{�n�k�Œz��P�R�O�N�̎���͑�K�͔���B

�ǂȂǂɑ傫�Ȕ�Q���o�܂����B

���̕Еt���̍ۂɌ������A�Q�K�̗������яo�������̕��́B

��ɁA�F�{���P�Ő퓬�@����@�e�|�˂��ꂽ�ۂ̋@�e�e��

���ɂ߂荞���̂��ƕ�����܂����B

���ɂ��n�k�Ŕ�Q�����ޖ������Ă݂�ƁA

���̒����瓯���悤�ȋ@�e�e���o�Ă��܂����B

�F�{�n�k�̌�ɖS���Ȃ������́A�F�{���P�̎��P�O�B

��P�́u�{���ɕ|�������B�v�Ƙb���A

���A����̒���@�肩��������A�@�e�e����������o�Ă����Ƃ������Ă��܂����B

�����A�������P�̏ڂ����b�����Ƃ͂���܂���ł����B

���A�l����ƕ��ɂƂ��Đ푈�͖Y�ꂽ���L���������̂�������܂���B

���W�O�N�B

���߂čޖɎc���Ă����e�������Ă݂�ƁA���̏d����

�u���̂悤�Ȓe���A�l�Ԃɓ������Ă�����A�ЂƂ��܂���Ȃ������Ǝv���܂��B

�����{���ɕ|���������낤�B�v�Ɗ����Ă��܂��B

�F�{�s �j���i�Q�O��j

����ɏZ�ޑc��(90) �͂P�O�̎��ɒ���s�Ŕ픚���܂����B

�c��͖��N�A�������������ꂽ�W���X���̕��a�F�O���T�����邽�тɁA

�܂𗬂��Ă��܂������A�c��̌�����푈�̘b�����Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���ł����B

�������A�P�O�N�O �������Z���̎��ł��B

�n���V���Ђ���Â����u�픚�̌���`�����v�ŁA�c�ꂪ�����̌o����������̂ł��B

�Ȃ�������̂��B

�c��́u�푈���o�����Ă���l�������Ă��Ă���B

������Ɛ푈�̌�����`���Ă��������B�v�Ƃ��̎v����b���Ă���܂����B

���̎��ɕ��������e���A�`�������Ǝv���܂��B

�P�X�S�T�N�W���X���ߑO�P�P�������B

�����P�O�������c��́A���S�n�����P�O�L�����ꂽ�ꏊ�ɏZ��ł��������ł��B

�c��́A���e�̑���ɂR�̖��̖ʓ|���݂Ȃ���A�ق��̎q�ǂ������ƈꏏ��

�V��ł������������Ƃ����܂��B

�s�J�b�Ƃ����M���Ɠ����ɂ��̂��������ɏP���A�����Ă��������ƁA

��������ꂽ�����ł��B

�C���t���Ƒc��̘r�͉Ώ������悤�ɔM���Ȃ�A���͉����ɂԂ����̂��A

�����猌�𗬂��Ă����Ƃ����܂��B

����ɁA��������Ɛ�����n���Ă����^���Ԃɐ��܂�A

�n�������ƌ����炯�̐l��A�Ώ������l������

���낼��ƕ����Ă����̂��������Ƃ����܂��B

�픚�����l��������́u�������܂��Ă��������v�Ƃ̐���������A

���͂̐l���A�߂��̈�˂��琅�����݁A�����Ă����l������

�������܂�����A�̂ɂ������肵�Ă��������ł��B

�Q����A���S�n�̋߂��ɘA����čs���ƁA�����ɂ͋��낵�����i��

�L�����Ă��܂����B

���ɂ͉����オ��A���S�̂����������Ԃ��Ă���ŁA

�l�⋍��n���A���������ɓ|�ꂽ�܂܂������Ƃ����܂��B

���������̌��ǂɋꂵ�߂���c�ꂪ�J��Ԃ����t�B

����́u�푈���Q�x�Ƃ��Ă͂������v�Ƃ������Ƃł��B

�F�{�s �R������i�U�O��j

����L����Ɍf��

�P�X�R�O�N���܂�̖S����ɂR�O�N�قǑO�ɕ������b�ł��B

�펞���Ŏv���o�����Ƃ͂ƕ����Ɓu�Ƃɂ����Ђ����������B�v�ƌ����Ă��܂����B

�H�Ɠ�̎���A�H���͑卪��J�{�`���̎G�����قƂ�ǂŁA�Ƃɂ��������������ł��B

�u�������сv������܂������A��������ɂ��ї��������������Ă��邮�炢��������

�����܂��B

���x���A�߂��̓c��ڂœc�A���̎�`���������Ƃ��ɁA

�_�Ƃ̕��������������Ă����̂��ɂ��肪�A�ƂĂ��������������Ƙb���Ă��܂����B

�����A�����w�Z(�F�{�s)�̉^����́A���ɂ���A

�Z�ɂ͗��R�̕����h�ɂƂ��Ďg���Ă������Ƃ���A

�q�ǂ������͋߂��̐_�Ђ⎛�ɕ�����ĕ����Ă��������ł��B

�����A�㋉��(���݂̒��w��)�͑�����Ƃ�A�|���P���Ȃǂ�

�قƂ�Ǖ��炵�����͂ł��Ȃ������ƁA������U��Ԃ��Ă������Ƃ�

�L���Ɏc���Ă��܂��B

�F�{�s �n�ӂ���i�V�O��j

���̉Ƒ��ʐ^�Ɏʂ�j�����A�P�X�S�Q�N�����A

�����Y�C�R�q����i���j�ɏ������Ă����`���i�����Q�U�j�ł��B

�`��(����24)�ɕ������Ă���̂��A���̕v(�����T����)�ł��B

���̎ʐ^���`��ɓ͂��āA��P������̂T���P�X���B

�`���͉Ƒ��Ɉ��Ď��̂悤�Ȏ莆���L���Ă��܂����B

�u�����Ď��̂��Ƃ͐S�z����ȁB���Ă͉^���B���^�͋����A���S���ċ��Č���B�v

�u�{�����ɑO�i����B�v�i�����̂܂܁j

���̌�A�`���̓p�C���b�g�Ƃ��čq���́u�v�ɓ��悵�A

�~�b�h�E�F�[���������܂����B

�������A�U���T���A�`�������u�v�̓A�����J�R�̍U�������v�B

�A��ʐl�ƂȂ�܂����B

���̔N�̂P�P���A�����ۂŎ���s��ꂽ�u�����C�R���v

�Q���`�ꂪ�܂𗬂��Ɓu�R�l�̍Ȃ͗܂𗬂��ȁB�v�Ǝ��ӂ��ꂽ�����ł��B

��Ȑl�̎��𓉂ނ��Ƃ��ł��Ȃ�������������`��́A

�����u�푈�͉Ƒ���D���B�v�Ƙb���Ă��܂����B

����ȋ`�ꂪ�A�̂Ă���Ȃ������̂��`���̊C�R���X�ł��B

�������Đ������Ŏ������`�����A�����ł������Ă����������̂��Ǝv���܂��B

�܂��A�`���̈⍜���߂��Ă��Ȃ��������Ƃ���A

�`��́u�܂��C�̂ǂ����Ɏ�l�̑̂�����B�v�ƌ��A

�u�C������Ɣ߂����Ȃ�B�v�ƌ��Ȃ̂悤�ɘb���Ă������Ƃ�������ۂɎc���Ă��܂��B

�ʖ��s �X����i�W�O��j

1945�N�W���̋L���ł��B

�R�Δ����������́A�V��(�F�{�s)�������F�V�H���ɏZ��ł��āA

���̓��͂Q�K�łR�Ώ�̌Z�ƈꏏ�ɗV��ł��܂����B

���̎��ł��B

��P�x��̃T�C�������苿�������Ǝv���ƁA

����������ɂ���h�ɔ���Ԃ��Ȃ��A

��u�o�b�o�b�o�b�v�Ƌ@�e�|�˂��n�܂�܂����B

�U�����Ă����̂́A�����炭B�Q�X�̌�q�@���@�������Ǝv���܂��B

�����Z�ɕ������߂��Đg�������ł��Ȃ���Ԃł���ƁA

�@�֏e�̒e���Ƃ̑��K���X���ђʂ��A

�������Z�킪�����ꏊ�����P���[�g�����ꂽ�ꏊ�ɂ���

�^���X�Q��(����)��ł��������̂�������܂����B

���̌�A�߂��̊w�Z(���F���R���w�Z)���������A

�R���オ�錚���𑋂�����o���Č��Ă��܂����B

���̓��̂��Ƃ́A���܂�̋��|�ɍ��ł��L���ɑN���Ɏc���Ă��܂��B

�����푈�����g���Ă����u�h�Ёv�Ƌ��ɁA

���������Ă����u��l�j�v���푈�̋L���Ƃ��ĕK�v�Ǝv���A�����ۊǂ��Ă��܂��B

��v��S ����(70��)

��Q�N�O�ɂX�U�ŖS���Ȃ����ꂪ�A�F�{���P�̏��������߂Ă��܂����̂ŁA

�����肵�܂��B

�y�ȉ��A����l�̓��L�z���ꕔ�� �قڌ����̂܂�

�P�X�S�T�N�A��P���������Ȃ�A���������R�n��i�F�{�s�j�̎O�H�d�H�Ƃ֏o�B

���Â���������o���A�A����Â��Ȃ��Ă������A����ł��F�Ⴂ����y���������B

�����̕����畔�i�ԍ���q�˂��A�����̒S�����������ǁA�Ԉ���Ă������ς��Ǝv��

�����Ȃ������B

��P������Ђǂ��Ȃ�A����������Ĕ��܂����B

�V���P���A��A��P�Œe���q���[�q���[�Ɨ����Ă���B

�o�P�c�������Ėh����o�Ă݂���A�Ƃ̑O���^���ԂɔR���Ă���̂����������́A

�_�����Ǝv���B���̂܂܂S�l�œ����܂����B

�K���ɑ���A�G�@�̋@�e������A�c��ڂɔ����������B

�Ԃ���������Ԃ��Ă��������A���̉��̓c��ڂ̐����܂�ɗ������̂ŁA

�������ɂ���āA�����グ�܂����B

�F�{�s ���삳��(50��)

��S�N�O�A���e�����E���A���d�����Ă����ۂɏo�Ă����n�K�L�ł��B

�c���̒�i�����P�X���Q�O�j�������푈�̂����A��n���畃�e���Ăɑ��������̂ł��B

�n�K�L��ǂƂ��́A�����M���Ȃ�܂����B

���̎莆�����S�N��A�c���̒�͕a�������S���Ȃ�܂����B

�y�ȉ��A�n�K�L�L�ڂ̓��e�z���قڌ����̂܂�

���M�ɂČ�Ƃ��������B

�F���܂ɂ͂��ς�肠��܂��B

�l�����C�ŁA����(�k�x)�ɒ����A�R���ɗ��ł��܂��B

�����S���������B

�ߏ��̕��X�ɂ���낵���i�l�Z�l��j���`�����������B

���l�ɂ́A���g�̑�ɂƂ��`�����������B

���ɂ��A�ꐶ�����ɕ����āA�̂��l�ɂȂ�悤�ɁB

����(�x��)�̒n�̒��������ƁB�ʔ������Ƃ́A��̕ւ�ŏڂ������`���������܂��B

��v��S �x����(50��)

40�N�قǑO�B

���w�Z�̏C�w���s�Œ��茧�ɍs�����B

���a�����ł́A�����̔�Q�ɂ���������T�����ƂɁB

�A���݂�T���ƁA�M�ŗn���Ăł������A�̌ł܂����悤�ȐՂ����銢�����������B

���v���A�푈�̔ߎS�������������u�Ԃ������悤�Ɏv���B

�e�r�s ��������(60��)

�`��̎��Ƃɕۊǂ���Ă����푈�̎����ł��B

�����푈�ő�p�ɔh�����ꂽ�`���B

�A�҂����ۂɌ�t���ꂽ�ł��낤�x�ߎ��ύs�� �������ɍ��B

�i���{���������B�̂��߂ɔ��s�������j

���a15�N(1940�N)���s�ƋL����Ă���B

�A�Ҍ�̋`���̐����͌����������ƕ����Ă��邪�A

1�����g���Ă��Ȃ������B

�`���͐푈�ɂ��āA��������̎v�����������̂�������Ȃ��B

�܂��A���������Ă������ɏo�Ă���

�����R�品����s��i�����j�ŏf�����B�e���ꂽ�Ƃ݂���ʐ^�B

�����ɂ́u��������@�@�v��u�����v�Ə����ꂽ��s�@���f���Ă����B

�F�{�s ��������(50��)

�c���́A�����t�Ƃ��Ċ��Ă��܂������A�푈�ŊC�R�ɒ�������A

�C�h�͂ɏ���Ă����悤�ł��B

�킸���Ȑ푈�̋L����������܂��A�����Ƃ��Ďc���Ă�����Ǝv���A�����܂����B

��́A�P�X�S�T�N�F�{���P���̋�P�ɂ���Q���ؖ�����u��Џؖ����v�B

�c��̖��O�����ю�ɂ���܂����B

������́A�c���̒�́u�펀���m���v�펀�������Ƃ�������Ƒ��֓`�������́B

�c������푈�̘b�͕��������Ƃ��Ȃ����A�c���̈�i�Ƃ��ĕۊǂ��Ă��܂����B

�F�{�s ����(90��)

�P�X�S�T�N�V���P���̌F�{���P�ł́A�t�͊w�Z(�F�{�s)�̗��ɂ��܂����B

�u�q���[�b�v�Ƃ��������āA������w�Z�i�F�{�s�j�ɏĈΒe��������̂�

�����܂����B

���͏��Δǂ������̂ŁA�唪�Ԃɏ悹�����ΐݔ����W�l������ňړ���������

������܂����B���̍ہA�����̍b��唪�ԂɂЂ���A�Վ��̋~�쎺�ɘA��Ă�����܂����B

���̌�́A�ߏ��̐l�����A�J�[�Ō}���ɗ��Ă���ƂɋA�������Ƃ��o���Ă��܂��B

�F�{�s �{�c����(80��)

���̐푈�̋L���ł��B

�I��O�̎����S�̂���A(�P�X�S�T�N)

�ԉ��R(�F�{�s)���z���ē�̕����甚���@�����Ă����B

��P�x��Ƌ��ɁA���͕ꂩ��h�ɕ��荞�܂ꂽ�B

�h�̒�����O�����Ă���ƁA

�����@���ĈΒe�𗎂Ƃ��̂��������B

�܂�ʼnԉ̂悤�ɂ��낢��ȐF������Ă����̂���ې[���L���Ɏc���Ă���B

�ĈΒe�́A�ŏ� �c��ڂɗ����A�����Ď��̉Ƃ���

��Q�O�O���[�g�����ꂽ�w�Z�ɗ����A�Z�ɂ��R���オ�����B

�h����O�ɏo��ƁA�Ύ��̉e���������̂��A�Ƃɂ����M�������B

����ŁA������U��Ԃ�Ɓu�|���v�Ƃ������o����

�����@�̔�����A�������̗����鉹���Ƃɂ��������������Ƃ��o���Ă���B

�F�{�s ����(80��)�`��

�����U�B

���̌F�{�s������؈�Ōo��������P�B

�h�ɓ����悤�Ƃ������A�u�h���̂��R���Ă���v�ƌ����c�����܂ǂ����B

�l�̎p����猩����Ƒ_����Ǝv���A�p���B�����߂ɁA�T�g�C�����̑傫�ȗt�̉���

�������ނƁA�����ɂ͂��łɂQ�O�l�قǂ̐l���g���Ă����B

����ɁA�߂��̏���ɂ͏ĈΒe�̖������o���A���̖��ɉ��������̂��A

�u�삪�R���Ă����v���̌��i�͍��ł��o���Ă���B

�F�{�s ���{����(60��)

��P�̎��A�u�O���}���퓬�@�̑��c�m�����Ȃ��猂���Ă���̂��������v

���̘b��ꂩ�畷�������A�q�ǂ��S�Ɂw�푈�͐l��ς���x�Ǝv���܂����B

�퓬�@�̑��c�m���A�N���̎q�ǂ��ŁA�N���̕��e��������Ȃ��Ǝv��������ł��B

�F�{�s ����(80��)

�F�{���P�̂��̓��A���͂S�ɂȂ�������ł����B

�F�{�s�̔���̓y��ɂ�������̐l����̕��ɑ��������ĐQ������Ă��܂����B

���̎��A�ˑR�Â��Ȃ�A��s�@(B29)���X�b�[�ƁA�Â��Ɉړ����Ă��܂����B

�����āA���Y�̂悤�ȍ��������U�@�[�b�Ƃ����������ĂĐ�ʂɗ����āA

��͖��𗬂����悤�ɂʂ߂��ƂȂ�A���̏u�ԁA���������Ɖ�����ʂ𑖂�܂����B

����̑Ί݂͉̊C�B

���̒��ɂS�`�R�K���Ẵr���̒����Β��ɂȂ��ĔR���������Ă��܂����B

�W�R�̍��ɂȂ��Ă��A���̒��ɂ��邱�̉f������������Əo�Ă��܂��B

�S�̎q�ǂ��ɋ��낵���Ƃ����C�����͖����B

���������A�������̉f���͓��̒��ɏo�Ă��Ă��܂��܂��B

�E�N���C�i�̎q�������̐S�̏��͌v��m��܂���B

�F�{�s �]������(70��)

�P�X�T�O�N���܂�̎��ɂ͐푈�̎��̌��͂���܂���B

�����A�푈�̏��Ղ͑̌����Ă��܂��B

�������������w�R�l���V�s�X(�F�{�s)�̓�����ŁA������Ă����S����p�B

�߂����A�R�[�f�B�I���̉��F���Y����܂���B

�Ƒ���{�����ߎd���Ȃ�����̎p�����炵�Ă����Ƃ킩�����͍̂ŋ߂̂��Ƃł��B

����A�푈���o������1910�N���܂�̎��̕��͏I��̎���34�ˁB

�푈�����͌}��(�F�{�s)���ӂɏZ��ł����悤�ł����A�����ŕČR�̋�P�ɂ����������ł��B

��c�`���̑��Ⓛ�A�Z�����ׂĔR���Ă��܂��������ł��B

�ČR�͍ڋ@�̋�P�����т��т������悤�ł��B

�@�e�|�˂̂��ƁA�j�����Ɣ������ׂȂ����ы���Ⴂ�ĕ��B

�����炭�q��@�̋@��̓O���}���e�U�e�Ǝv���܂����A�������Ă��܂�Ȃ�������

�����Ă��܂����B

�F�{�s �j��(40��)

�P�V�N�O�A�W�R�ŖS���Ȃ����c���̘b�ł��B

���̎��ɓˑR�c�����푈�̘b�������̂́A�c�����W�Q�̎��B�S���Ȃ�P�N�O�ł����B

��ԋL���Ɏc���Ă���b�́A�c�����{��ɏo�����A�{�艫�ɑ����̐��̃A�����J�R�̊͑���

�������A���̊͑��̐��Ƒ�C�̑��������āu���{�͕�����v�ƑO���ɂ������ԓ��Řb���Ă���

�ƌ���Ă��ꂽ���Ƃł��B

�����A���̂悤�Șb���㊯�ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������ƌ����Ă��܂����B

�c���͖{���͐푈�̘b���������Ȃ������Ǝv���܂��B

�푈�̘b������c���́A��������z���Ă���悤�ł����B

�푈�̌o����N���ɓ`����K�v������Ɗ����Ă����悤�Ɍ����܂����B

�F�{�s ���{����(80��)

�P�X�S�T�N�V���P���̌F�{���P�B

�F�{�s�̖{�����w�Z�̋߂��ɏZ��ł������́A�R�l���傤�����̒��j�ŏ��w�R�N���������B

�钆�A��P�x�钆�A�ڂ��s���R�ȑc���ƁA�S�̖������Ԃɏ悹�A

�����ĂV�̒�������A�ꓦ���܂ǂ����B

�ĈΒe�����������Ƃ���A�����������x�ƂȂ��苿���Ă����B

��P���Q���ԂقǑ������A�R���Ă��Ȃ����A�R���Ă��Ȃ����ւƓ��������ʁA

�Ȃ�Ƃ�������藯�߂����A���̎��̂��Ƃ́A���ł��L���ɑN���Ɏc���Ă���B

��P�̌�A�邪������ƊX�̎p�͕ς���Ă����B

�����̉Ƃ��猩����͂��̂Ȃ����h�̎R�X��������悤�ɂȂ��Ă����B

�������R���ĂȂ��Ȃ��Ă������炾�B

���̓��̊X�ɕY���u����Ȃɂ����v�͍��ł��o���Ă���B

�F�{�s ���{����(80��)

�����o������O�ɁA�{��(�F�{�s)�̎���ŎB�e�����ʐ^�ł��B

��n�t�B���s�����畃�́A�S�N�Ԃɂ킽���Ď������q�ǂ���

��Ɏ莆�𑗂葱���Ă���܂����B

�y�ȉ��A�n�K�L�L�ڂ̓��e�z���قڌ����̂܂�

���V�^�J�́A���w�Q�N���ɂȂ�܂������B

�����āA�����w�Z�ɍs���Ă��܂����B

�悭�搶�̋���������āA�ǂ����{�l�ɂȂ��Ă��������B

�����l���R�͂̊G�������܂����B

�����������B

�̂��ɗ��݂܂��B

�T���i���B

1944�N4��18��

�ʖ��s ���c����(40��)

1923�N���܂�̑c�ꂩ�畷�����b���ł��B

���̑c��͑����m�푈���ɖ��F�̖k�A���\�A�Ƃ̍����t�߂̍����]�ȂŁu�i�R�H���v

�Ƃ������̌R�w��̐H�����A�����l�̌Z�ƒ��3�l�Ōo�c���Ă��������ł��B

�틵���������Ă���1945�N��5����6������ɁA�̋��̋ʖ��s�������̑�������A

���Ƃ̕�e�̑̒����ǂ��Ȃ��̂Ŗ߂����ق��������A�ƘA���������炵���A

���̃^�C�~���O�ŐH�������ŋA�����邱�ƂɂȂ��������ł��B

�����āA���B�S���ŋA�����Ă������Ƀn���s���w������ł��Z�����

�u�Y�ꕨ������������ɋA��B��ɍs���Ă����Ă���v�ƌ����A��U�ʂ�A

���ǂ��̌�Z�Ƃ͉���A�c�ꂾ�����A�����������ł��B

���ꂩ�琔�������8���ɋ��\�A�R�����F�ɐN�U�B

���Z����͂���Ɋ������܂ꂽ�̂��A���NjA�����邱�Ƃ͂Ȃ��A

�c��͓�x�Ƃ��Z����ƍĉ�邱�Ƃ͂Ȃ����������ł��B

���̎��Y�ꕨ�����Ȃ�������Z�������ɋA���ł����̂ɁA�Ƒc��͌����Ă��܂����B

�c��ɂƂ��Đt������߂��������F�ł̐H���̎v���o�͖Y����Ȃ��炵���A

���ʂ܂łɂ�����x���F�֍s�������ƌ����Ă��܂������A���N�O��99�ŖS���Ȃ�܂����B

���͗��j���D���ł����̂ŁA�c����c�ꂩ��푈����̍��̘b�������������܂����B

���̎�������l�B�������������Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����ɂȂ��Ă��܂����B

��ɖY��Ă͂����܂���B

���͂ł������`���Ă��������Ǝv���܂��B

�F�{�s ����(80��)

�P�X�S�S�`�P�X�S�T�N�ɂ����ē������w�����������͋ʖ��s�ɏZ��ł��܂����B

�����@�����P���鋰�ꂪ����ۂɖ�u�x���x��v�̉����ƁA

���ɕ������Ŗh�ɓ������݂܂����B

��́A�X�����Ȃ��^���Âȓ��𑖂��ē������L��������܂��B

�܂��AB29���ґ���g��ŗ��P����ƃK���X�̌˂��K�^�K�^�Ɨh��A

���|�������Ă��܂����B

1945�N�̌F�{���P�̍ۂ́A�ʖ��s����F�{�s�̕���������ƁA�^���ԂɂȂ��Ă��āA

��P�̔�Q�ɂ����Ă���Ǝv���܂����B

�I�풼�O��1945�N�W���X���ߑO�A�_��Ȃ����V�ł����B

�e�r��̒�h�ɂ�����u�h���h���h���[�v�Ƃ������������A

����̕����ɃL�m�R�_���݂������Ƃ��o���Ă��܂��B

�����s�E���� �쒆����i70��j

���͐��̐��܂�ŁA�푈�ڑ̌������킯�ł͂���܂��A

���Z���̍��A�����⑰�ł��镃���畷�����b���F�l�ɂ��`���������Ǝv���܂��B

1945�N�̏I��ԍہA����ɏZ��ł������́A

�Z�p�n�ł��������ߏI��̖�3�����O�ɕ����ɏ��W����܂����B

�����o�����m���悹����Ԃɏ��ہA�w�ɂ͑����̌�����̐l�X���삯���Ă��������ł��B

���̒��ɂ͕��̕�e�̎p������܂������A���ڐ��������邱�Ƃ͊����܂���ł����B

�����Č}�����I��B

�̋��ł��钷��͌����ɂ���ĐՌ`���Ȃ��Ȃ�A�S�Ă̖����D���܂����B

��ȕ�e���A�o���A�����Ŗ��𗎂Ƃ��܂����B

�o���̍ہA�w�Ŗڂɂ�����̎p���A���ɂƂ��čŊ��ƂȂ��Ă��܂����̂ł��B

���͐푈�̌��ɂ��āA����ȏ㑽������낤�Ƃ͂��܂���ł����B

�������A���̂悤�ȕ������ɖ₢���������t�ŁA�����Y����Ȃ����̂�����܂��B

�u�A�����J���A�ǂ̍�������ł͂����Ȃ��B

���ꂩ��̐l�X����x�Ƃ���ȋ����Ȃ��Ƃ����Ȃ����Ƃ�����������B

��l�ЂƂ�͔�͂�������Ȃ����A�����Ė��͂ł͂Ȃ��B

�q�⑷�����ɁA����Ȏv���������邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ɁB�v

���̕��̌��t���A�F�l�ƕ��������������Ƌ�������Ă��܂��B

�F�{�s�E������ �{������i�X�O��j

�X�O��̎��́A�I����Ƒ��ƂƂ��Ɍ��݂̖k���N�A���R(�E�H���T��)�Ō}���܂����B

�I�킩��3����A���\�A�R�̕��m���㗤���A

���{�l����D�����r���v�𗼘r��4�`5�{�͂߁A�e�����ɂ����A

5�l�قǂ��Ƃ̒������������Ă��܂����B

�����A�ˑR�A���N�l�̈ē���5�`6�l�̋��\�A�����䂪�Ƃɉ��������Ă��܂����B

�ނ�͕��Ɍ������āu�������o���I�v�Ɠ{����܂����B

���͉Ƒ�����ׁA�u���ɂ͂��Ȃ��v�ƒf��܂������A

���m�Ɉ��������A�����A�w�̒܂��h�����Ȃǂ̖\�s���܂����B

���͒ɂ݂ɂ��߂��Ȃ���u������I������I�v�Ƌ��сA

���͕�▅�����ƂƂ��ɑ������э~��A�ǂ��ɂ�����邱�Ƃ��ł��܂����B

���m�����͎�������ǂ������ė��܂���ł������A

��ʼnƂɋA��ƁA�ѕz�Ȃǂ����������Ă��܂����B

����ŁA�P�O�ゾ���������������펞���̓��{�́A

�l�퍷�ʂ��Ђł̏㉺�W�̍��ʂ������������ƋL�����Ă��܂��B

�����l����ƁA���{�͐푈�ɕ����ėǂ������̂ł͂Ȃ����Ɗ����邱�Ƃ�����܂����B

���80�N���o���܂������A�푈�����̏o���������p���A�c���Ă������Ƃ��A

�������푈�o���҂̈�̎d�����ƍl���Ă��܂��B

�F�{�s�E������ ��������i40��j

�P�X�P�U�N���܂�̑c���̎�L�ł��B

�y�ȉ��A�c���̎�L����z

�P�X�R�V�N�A�����푈���n�܂����N�A���͂Q�P�ł����B

�P�O���ɂ͓Ɨ���s��P�T�����̈���Ƃ��ď�C����s��ɒ������܂����B

�����̏�C�s�X�n�͐�ɔR���A��s��t�߂ɂ͓G���̈�̂��U�����Ă��܂����B

�e���͒�����킸�苿���A�O�i���镺�m�͓D�ɉ���A

�Ă����������Ƃɂ͐l�̎p�͂Ȃ��A�c���͌R�n�ɓ��ݍr�炳��Ă��܂����B

���̂悤�ȏ̒��A����2�����ԁA�G�̗v�_�ɔ��e���^�ђ��Ԃ̑O�i���x�����A

���ɂ͓G�̔�s����U��������X�𑗂�܂����B

���N����͒����̖k���A�����A�암���щ��A�n��틦�͂Ȃǂɏ]�����܂����B

�������A���̌�Q�x�قǃ}�����A�Ɋ������A���𗣂�邱�ƂɂȂ�܂����B

�����āA�����m�푈���n�܂����P�X�S�P�N�ɂ́A�����s����ӂ̊C���

�����͂�{���E�T�m����ΐ��������s���܂����B

���̌�͔�s���̊w�����k�̎w���ɏ]�����A�I����}���܂����B

�I��ْ̏��������́A�R��h�Ɖ����h�̊Ԃł����������N����A

�M��������������Ƃ��o���Ă��܂��B

���̌�A���͋��E��ԂɊׂ����Ǝv���܂��B

���O�A�c������푈�̘b�ڕ��������Ƃ͂���܂���B

�����Ƃ��낢��Șb���Ă����悩�����ƁA���X�Ȃ���Ɏv���܂��B

���h�s ���V���� (70��j

�F�{�s�E�k��@�������(70��)

���Ƃ��ł��鎄�����́A���80�N�Ƃ����ߖڂ̔N�ɁA

���O����Ƃ̂Ȃ������f�����푈�Ŏ������������K��܂����B

�f���́u�����攪�\��A���v�ɏ������Ă��āA�����̑O�͖��B�ɒ��Ԃ��Ă����悤�ł��B

�����̎ʐ^�ɂ́A���B�̊�����邩�̂悤�ɖh���d�l�̌R���𒅂��f�����ʂ��Ă��܂����B

���B���牫��������f�����ǂ̂悤�ȋC�����������̂��A�������@�������ł��B

1940�N4���ɖ��B�E�����Ȃ�����Ƃ̒�ɑ���ꂽ�f���̎莆���c����Ă��āA

�����ɂ͏f���̐푈�ɑ���l�����Ԃ��Ă��܂����i�ꕔ�����j�B

�u�푈�͂܂�1�������Ă��Ȃ��B����Ă��Ȃ�����܂������Ă���̂�������Ȃ��B

�푈�̎蕿�b���莆�ɏ�����悤��������A��قlj^���ǂ��̂�������Ȃ��B

�푈�Ƃ����A�����ɂ��m���n���퓬�i�����j�ɎQ�������l���啪����B

���̐l�����̘b�ɂ́w�����ꂵ�������x�Ƃ��蓪�Ɏc���Ă���悤���B

�����Ƃ��ꂵ���Ȃ��푈�͐̂���Ȃ��B�ꂵ���ڂɂ����ď��߂Đ푈�͏��̂�����B�v

���̎莆��ǂނƁA����Ƃ͂���������������ɂȂ�܂��B

�������͏f���������̋��R�A�����ƂƂ��Ɏ��������ꏊ�����ꌧ�����s�V�_�ɂ���ƒm��A

���N9�����̒n��K��܂����B

���̏ꏊ�͏����ȍ��ŁA�����d���𗊂�ɓ����Ă����܂����B

���ۂɑ��ݓ���Ă݂�ƁA�f�����Ŋ��𐋂����ꏊ�ł���ɂ�������炸�A

�s�v�c�Ƌ��낵����߂����������邱�Ƃ͂���܂���ł����B

��������A�����̋Ɍ��ɉʊ��ɗ������������f���̋C�T��S�g�Ŋ����邱�Ƃ��ł��A

���ɕs�v�c�Ȋ��o�ł����B

�X��łł������͎��C���Ȃ��A�ӊO�ɂ��u�₩�ȋ�Ԃł��������Ƃ���ۓI�ł��B

���̂悤�ȏ����ȍ��̒��ŁA�f���������v���A�ǂ̂悤�ɉ���̒n�ł��̐��U���I�����̂��B

���80�N�B���̎������A�c���Ă��������Ǝv���܂��B

©RKK2025