-

郵 送:

〒860-8611 熊本市中央区山崎町30 RKKテレビ編成部「戦後80年。 私たちが知らない戦争」係

-

メール

:tv-hensei@rkk.jp

※証言やいただいた文章に基づいて記載

菊池郡 中山さん(40代)

亡き祖母から聞いた、忘れられない光景についてお伝えします。1929年生まれの祖母は、1945年8月9日当時16歳でし...

阿蘇市 坂梨さん(90代)

戦争を体験した者として、最も記憶に残っているのは、阿蘇上空での空中戦です。1945年、アメリカ軍による日本本土攻...

熊本市 秦さん(80代)

1910年生まれの私の父が、1987年頃に孫へ戦争体験を語った際の録音記録をまとめたものです。父は1941年9月に...

熊本市 米村さん(60代)

去年93歳で亡くなった母は、熊本港(熊本市)近くで生まれ育ち、10人以上の兄妹がいました。 私が小学生の頃...

熊本市 山本さん(60代)天草市 石原さん(50代)

天草市栖本町では、今も午後5時になると、どこからともなく鐘の音が聞こえてきます。その音は、不知火海を見下...

玉名郡 西田さん(50代)

1931年生まれの私の母から聞いた話です。母が小学校に通っていた頃は、モンペに防空頭巾をかぶり、救急袋とラン...

熊本市 足立さん(80代)

*手記を基に掲載

終戦までの1944年~1945年にかけては、激しい空襲に遭いました。

アメリカ軍の戦闘機は緑川の上を低く飛んできては、機銃掃射を繰り返しました。

先日、菊池市泗水町を訪れた際、

1945年当時、私が国民学校4年生だった頃の記憶が蘇ってきました。

戦況が厳しさを増す中、私たちの日常は午前中の農作業と午後の川遊びに

費やされていました。

そのような状況下、農家の納屋の2階には兵士たちが通信機器を持ち込み、

アメリカ軍の上陸に備えている様子でした。

珍しい通信機器に興味津々の私は、毎日見せてもらいに行くのが

楽しみでなりませんでした。

特に、島根県出身のある兵士の方とは親しくしていただき、

色々な話を聞かせていただく中で、

「次の時代は君たちが担う。頑張ってほしい。」と励まされた時のことは、

子ども心ながらにも身が引き締まる思いがしたのを覚えています。

また、泗水町には特攻隊の中継基地であった「菊池飛行場」があり、

白い絹のマフラーを身につけた4~5人の特攻隊員たちがトラックで移動中、

私たちに懸命に手を振る姿が、私の目には格好良く、強く印象に残りました。

しかしその時、学校の先輩から「あの人たちはニコニコしているけど、

やがて死なすとばい。」と聞かされた言葉も、今でも深く心に刻まれています。

それでも私は、トラックに乗って行く特攻隊員たちの後を追いかけ、手を振り続けました。

その道は、80年の時を経た今も変わらずそこにあります。

熊本市 緒方さん夫妻(90代と80代)

私たち夫婦は終戦の時、10歳と9歳。

2人共に今の城南町(熊本市)に住んでいました。

終戦までの1944年~1945年にかけては、激しい空襲に遭いました。

アメリカ軍の戦闘時は緑川の上を低く飛んできては、機銃掃射を繰り返しました。

戦闘機から発射された弾は雨のように降り注ぎ、一旦上空を通過したかと思うと、

Uターンをしてきて再び攻撃をしてきます。執拗な攻撃でした。

防空壕に逃げても、銃撃される音が聞こえ続けていました。

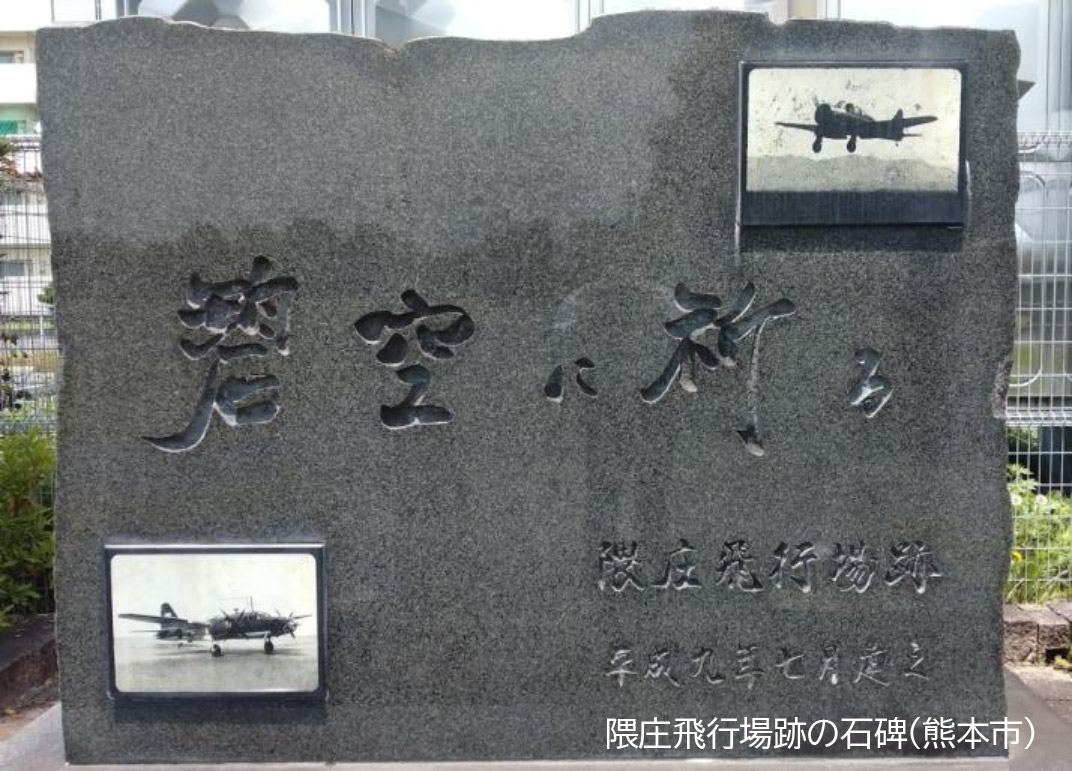

恐らく、私たちが住む地区には「隈庄飛行場」があり

近くの竹林などに燃料や弾薬などが隠されていたため、

それを狙っていたのだろうと思います。

私たちの親の話では、農作業をしているときに空襲があると、

農作物の大きな葉っぱの下など、いろいろな場所に隠れながら

防空壕を目指して逃げていたといいます。

今思うと恐ろしい話ですが、子どもの頃の自分たちには、

まだ「怖い」という感覚がありませんでした。

終戦後、「隈庄飛行場」で軍用機とその格納庫が

数日間かけてアメリカ軍によって焼却処分されていたのを見た時、

子どもながらに「戦争に負けたから仕方がない」と

感じていたことを覚えています。

福岡市 石坂さん(60代)

*石坂さんは八代市出身 *手記を基に掲載

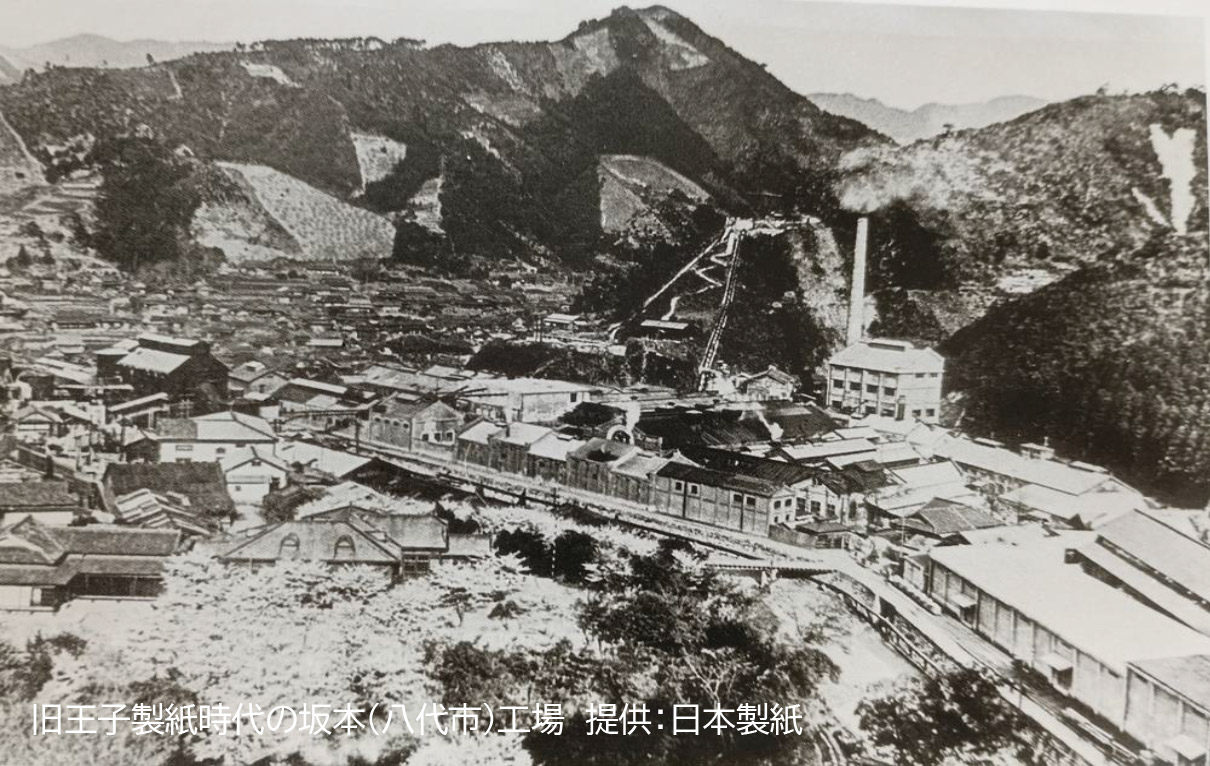

1943年5月。

陸軍から旧王子製紙(現王子製紙 及び現日本製紙の前身)に対し、

マニラ(フィリピン)に製紙工場開設の命令があった。

軍としては、現地で新聞用紙を製造し宣伝戦に協力せよというものだった。

当時、宣伝は重要な作戦で、軍としては"紙"は鉄砲玉と同じくらいの必需品で、

できるだけ早く紙の製造供給してもらいたいとの意向だったようだ。

元々、旧王子製紙では紙の製造は国内で行い、

現地へ持っていく方が良いとの考えだったが、

この軍の要請で一気にマニラ進出への舵を切ることになった。

マニラ工場建設には、建設操業要員として国内工場から希望者を募った結果

77人が集まり、その内の3割強となる27人が熊本県にあった八代工場(現日本製紙)と

坂本工場から選ばれた。

この建設操業要員は、1943年8月から翌年3月までの間に船で随時赴任していったが、

アメリカ軍の潜水艦による攻撃が活発化する中、魚雷攻撃の危険と背中合わせの

命がけの渡航となった。

また、計画を難航させたのが徴兵による人手不足に加え、

アメリカ軍の潜水艦攻撃による輸送船不足が重なり、

機材がマニラにスムーズに届かなくなっていた。

さらに、1944年9月には、機材を載せた輸送船がマニラ港に入港したが、

アメリカ軍の空母艦載爆撃機によって空襲を受け湾にいた船のほとんどが沈没し、

建設機材の半分が海に沈んだ。

この状況に、マニラ工場の所長は建設操業要員を前に

「敵の攻撃で、機材の半分以上が沈められ、日本から機材を取り寄せる望みもない。

また、敵が進攻してくる日も遠くない。

この地で死を覚悟せざるを得ない状況である。」と話し、全員に緊張が走った。

その上で、所長は「絶望的な状況だが、"死ぬ前に紙を作ろう"何とかやり抜こう」

と提案し一同が同意した。

しかし、その建設は敵の空襲と上陸が迫りくる中で始まった。

紙の製造開始目標は3か月後の1944年12月20日。

ありあわせの機械部品をやり繰りしながら、昼夜を問わない作業を進めた。

12月19日には、陸軍から業務中止命令が出されたが、

紙の製造までもう一歩のところまできていたことなどから、

“紙を作る”計画は続行された。

その結果、目標だった12月20日には間に合わなかったが、

4日後の、24日午後4時に紙の製造が可能となり、

マニラで“紙を作る”という願いは達成された。

この日は建設操業要員77人全員で祝賀会を開き、

各々がかくし芸を披露する中、ブタ1頭を食膳に、ラム酒を楽しむなど

過酷な日々の中で貴重な楽しいひと時となった。

しかしその後、赤紙令状が旧王子製紙に一括して送られてきて、

翌年の1945年1月7日には全員が入隊。

それと合わせるかのように、アメリカ軍もルソン島(フィリピン)に進攻してきた。

建設操業要員の入隊後の状況は分かっていないが、

77人のほとんどが戦死し、日本に帰還できたのは5人のみだった。

72人がいつどこで戦死したのかもわからぬままだ。

戦死した一人には、私の祖父もいる。

熊本市 伊藤さん(70代)

*手記を基に掲載

2020年に亡くなった1919年生まれの母は、戦時中、多くの人がそうであったように、

自身を「軍国少女」と語っていました。

母は陸軍の要請により、1938年10月から1943年までの間、

北朝鮮窒素永安病院、山西省太原兵站病院、そして江蘇省鎮江陸軍病院

(病院名はいずれも母の手記に記されていたまま)に看護師として勤務いたしました。

昼間の勤務と三日ごとの夜勤という大変な日々だったようですが、

若かった母は、国のために働くことに誇りを持ち、精一杯努めていたと話していました。

山西省太原の病院の中庭には多くのリラの木が植えられていて、

長く厳しい冬を越え、4月の終わり頃になると、いっせいに薄紫の香りの高い花が

咲き始めたそうです。

傷病兵たちの枕元にその花を飾り、慰めていたことなど、

当時の鮮烈な印象は生涯忘れられない母の原風景となっていたようです。

ある傷病兵の方からは、退院後に短歌や写真が送られてきて、

手紙のやり取りもあったそうですが、シベリアへ出兵するという知らせを最後に、

連絡が途絶えてしまったと聞いています。

おそらく、そのまま戦地で亡くなられたのでしょう。

終戦後、母は趣味で短歌を嗜んでおり、戦争時代の思い出を詠んだ歌も残っています。

『春おそき戦野の朝けリラ咲けば

明日なき傷兵の枕辺に活く

カルテ見れば未だうら若き傷兵なりき

老いの如くに声もかすれて

看取りせし かの日ははるかわが庭に

リラ咲き匂へば 恋し北志那』

青春時代を中国の戦地で過ごした母にとって、

それらの場所は思い出深いものだったようですが、

「あの時の病院は、中国人を追い出して使っていたのかなぁ。」と、

ふと寂しそうに語っていました。

熊本市 石坂さん(90代)

1945年春、私が9歳の時の出来事です。

あの日は、どこまでも広がるような美しい青空でした。

当時、私は熊本市の手取神社の近くに住んでいましたが、

突然、「ブルンブルン」という飛行機の音が近づいてきたかと思うと、

旧日本軍の飛行機が信じられないほど家のすぐ近くまで降りてきたのです。

その時、家にいた母と私が空を見上げると、

飛行機の操縦席には見慣れた顔がありました。

それは、いつも私と遊んでくれていた隣のお兄さんだったのです。

白いマフラーを身につけ、満面の笑みで私たちに手を振ってくれました。

一度だけでなく、飛行機は上空を旋回し、再び私たちの前で手を振ってくれた後、

まるで別れを告げるかのように主翼を上下に揺らしながら、

西の空へと飛び去っていきました。

幼い私は、お兄さんの凛々しい姿を見て、「強くて偉い人だ」と憧れましたが、

母がその飛行機をじっと見つめ、涙を流しているのを見て、

なぜ泣いているのだろうと不思議に思ったのを今でも鮮明に覚えています。

数年後、あの時手を振ってくれたお兄さんが、特攻隊員として

戦死したことを知りました。

当時の私には、優しかったお兄さんがそのような運命を辿るとは

想像もしていませんでした。

これまで誰にも話したことのない記憶ですが、

この出来事を語り継いでいく必要があると感じ、今回お話しました。

熊本市 伊藤さん(70代)

*手記を基に掲載

私の両親は、戦争という激動の時代を青春時代に過ごしました。

1912年生まれの父は生前、折に触れて戦争の体験を私に語ってくれましたが、

今回はその貴重な記憶を文章にしたいと思います。

父は普段、戦争の話を積極的にすることはありませんでしたが、

お酒を飲むと、その壮絶な体験を語ってくれました。

二度の徴兵を受け、最初は北方の地へ、二度目は南方のフィリピンへ。

そこで終戦を迎えたそうです。

戦時中、上官から敵か現地人か分かりませんが、殺害するよう命令が出そうになった際、

「まっぴら御免だ」と逃げ出したことがあったと聞いています。

父は、直接手を下して人を殺めることはなかったと話していました。

しかし、フィリピンでのアメリカ軍との激しい攻防は、想像を絶するものだったようです。

雨あられと降り注ぐ銃弾の中、ふと気づくとすぐ隣にいた仲間が蜂の巣のように

銃弾を浴びて亡くなっていた、と。

また、積み重なった多くの遺体を乗り越えながら進んだこともあったそうです。

ある時、父はこんな話もしてくれました。

小隊を率いてくぼ地に潜んでいた時、「なおれ、なおれ」という声が

どこからともなく聞こえてきたというのです。

「なおれ」とは、私たちの方言で「場所を移せ」という意味です。

不思議に思いながらも、その声に従って移動した直後、

まさに元の場所へ激しい集中砲火があったそうです。

九死に一生を得た瞬間でした。

父は、いつも自分の無事を祈ってくれていた母親が

助けてくれたのだろうと語っていました。

戦況が悪化するにつれて食料は尽き、皆が飢えに苦しみ、

あらゆるものを口にしたといいます。

時には、蛇を捕まえて焼いて食べたこともあったそうです。

そうして森の中を彷徨いながら、なんとか生き延びていたのですが、

もう限界だと思った頃、アメリカ軍に捕らえられました。

もう少し遅れていたら、命を落としていただろうと父は言っていました。

しばらく捕虜収容所での生活を送った後、父は無事に帰国することができました。

しかし、故郷に戻った時、まだ若かった父の髪は真っ白になっていたといいます。

父の生還は、本当に奇跡としか言いようがありません。

父は戦争体験を語ると、最後に、いつもこう言っていました。

「あんな巨大な国と、ばかな戦争をした。戦争なんか、絶対にしてはいかん。」

玉名郡 西田さん(50代)

1931年生まれの私の母から聞いた話です。

母が小学校に通っていた頃は、モンペに防空頭巾をかぶり、

救急袋とランドセルを肩にかけて登校するのが日常の姿だったそうです。

母の父親の仕事の関係で、小学校6年生の頃には

長崎県の佐世保で暮らすことになりました。

進学のため夜学にも通っていた母は、空襲に備えて街の各家庭の電灯が黒い布で覆われ、

光が漏れないようにしていたため、夜道は真っ暗でとても心細かったようです。

そんな中でも、楽しい思い出もあったそうです。

それは、海軍の指導で行われた手旗信号の検定に一生懸命取り組んだことでした。

女学校に入学する頃には、戦争が激しくなり、

母も軍需工場へ動員されるようになりました。

敵機は昼夜を問わず襲来するようになり、けたたましいサイレンの音が鳴り響くと、

人々は一目散に防空壕へ駆け込んだそうです。

そして1945年6月28日。

いつものように床についていると、突然家の中が昼間のように明るくなりました。

外を見ると、高い空に照明弾が落とされ、

街全体が真昼のように明るく照らされていたのです。

その後、街はみるみるうちに火の海となりました。

これが佐世保大空襲です。

逃げ場を失い右往左往する人々を見ながら、空から落ちてくる焼夷弾を避け、

山にある大きな壕を目指して必死に走りました。

道の両側の家々が燃え盛る中での避難は、体を熱く焼き、

防火用水のタンクの中に何度も飛び込んだそうです。

やっと2000人ほどが避難できる防空壕にたどり着くと、

中では大勢の大人たちが次々と子供の名前を叫び、我を忘れて探し回っていました。

恐ろしい一夜が明け、戦火が収まると、

自分の体のあちこちに火傷を負い、着ていた洋服も焼け焦げているのを見て、

涙も言葉も出なかったことを覚えていると母は語っていました。

そのような状況下でも、多くの人々は必ず勝利すると最後まで信じて

頑張っていましたが、8月15日に終戦を迎えました。

勝利を夢見て、つらいことや苦しいことを我慢して頑張ったのは何だったのかと

思った反面、毎日毎日おびえて暮らす必要がなくなったことに気づいたそうです。

戦争を知らない皆様に、戦争は二度と起こしてはならないということを

どうか忘れないでほしいと、母は願っています。

熊本市 山本さん(60代)天草市 石原さん(50代)

天草市栖本町では、今も午後5時になると、どこからともなく鐘の音が聞こえてきます。

その音は、不知火海を見下ろす高台に佇む円性寺という寺から響いてくるものです。

しかし、この鐘の音は、1940年代に一度途絶えてしまいます。

太平洋戦争開戦が近づく中、政府が武器の原料とするため、全国の寺院に対し

梵鐘などの金属類の供出を命じた「金属類回収令」によるものでした。

円性寺も例外ではなく、長年地域の人々に親しまれてきた時の音を

手放すことになったのです。

終戦後、全国的に梵鐘を再建しようという動きが起こります。

その一つに、戦時中に貨物船や軍艦なども建造していた日立造船(現在のカナデビア)

がありました。

カナデビアに残る当時の資料には、

「何百年間も平和を願ってきた梵鐘が鋳潰され軍需製品となり、

それがまた梵鐘に戻ることは仏教でいう輪廻を物語るものだ」と記されています。

終戦とともに軍需製品から産業部門へと転換を図っていた日立造船では、

航空母艦「ほうしょう」や「かつらぎ」が解体され、

その合金であるスクラップが梵鐘の材料の一部として使われることになったのです。

この日立造船の取り組みに共鳴したのが円性寺でした。

現在の住職である石原史博さん(55)によると、

1948年、奈良の法然寺で住職をしていた祖父が天草に戻るとすぐに

梵鐘再建のための寄付を募りました。

石原さんは、祖父のこの迅速な行動は、法然寺で既に

日立造船と共に梵鐘の再建に携わっていた経験から、

人の心に響く鐘の音の大切さを深く認識していたからではないかと考えています。

寄付は地域の人たちを中心に約1000人から集まり、

祖父が天草に戻ってから約2年後の1950年、ついに梵鐘は再建されました。

これだけの人から寄付が集まった理由を石原さんは、

当時、多くの人が戦争で子どもや親を亡くしていたのではないかとし、

そのような状況の中で「鐘の音が聞こえることで供養となり、みんなが救われると

思ったのではないか」と、その当時の人たちの思いを推し量ります。

平和への願いが込められた円性寺の鐘は、

今も変わらず、静かに時を告げ続けています。

熊本市 米村さん(60代)

去年93歳で亡くなった母は、熊本港(熊本市)近くで生まれ育ち、

10人以上の兄妹がいました。

私が小学生の頃、母が戦争について語ってくれたのは、

1945年の熊本大空襲のことでした。

「あの日の夜空の明るさは、例えようがないくらい美しかった」と。

母は戦争の恐ろしさではなく、空襲の光景を「美しかった」という表現で

私に伝えたのです。

恐らく空襲の被害の大きさを伝えたかったのだと思います。

しかし、幼かった私には「その空襲で多くの人が亡くなったのに」と、

複雑な気持ちになったのを覚えています。

一方で、母が住んでいた地域では空襲の被害は少なかったそうですが、

一番下の妹が3歳の時に、不発弾が爆発して亡くなったと聞きました。

当時、私もまだ子どもで、その話を真剣に聞くことができませんでした。

しかし、私が親となり子を授かり、長男が生後間もなく病死し、

さらに当時20歳だった次女が事件で命を奪われたことで、

母が妹を亡くした時の苦しみが、ようやく理解できた気がいたしました。

今振り返ると、母に対してもう少し思いやりを持つべきだったと痛感しています。

妹を失った時の母の苦しみは、想像を絶するものだったでしょう。

戦争では、熊本でも多くの人たちが亡くなりました。

戦争は、全ての人を不幸にするものだと思います。

今の若い世代の方々には、かつて戦争という時代があったことを

決して忘れないでほしいと願っています。

何よりも、命を大切にしてほしいと心から願っております。

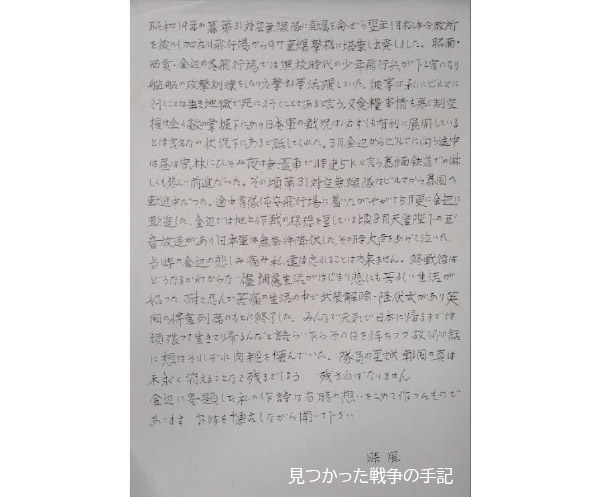

熊本市 甲斐さん(70代)

1916年生まれの父が書き留めていた手記です。

以下、手記から抜粋した内容を記載します。

*原文から抜粋し、一部書き換えています。

大東亜戦争(太平洋戦争)について

1941年11月、次の作戦のため台湾で待機していました。

これまでの支那戦線とは異なり、機械化が進んでいました。

我々は最強の海兵部隊として、敵前上陸を専門とする部隊でした。

高雄に集結し、待機中に戦闘準備を整え、その後、海上待機となりました。

12月5日には出陣式が行われ、祖国に最後の別れを告げました。

12月7日、輸送船団は準備が完了した様子で、海上に堂々とした姿を現していました。

12月8日、大本営から発表がありました。

「長きにわたる経済封鎖、あるいは対支戦における米英の対支支援などから、

米英との戦闘開始」とのことでした。

12月17日、馬公(台湾)を秘かに出港し、60隻以上の大輸送船団と

海軍の護衛艦、重巡洋艦、駆逐艦、飛行隊が堂々とフィリピンへと進撃しました。

シソン(フィリピン)付近にて進撃中、米軍の貨物輸送車を鹵獲(ろかく)しました。

その際、不運にも我が海軍の爆撃機が上空に現れ、鹵獲した輸送車を

敵の退却と誤認し、三発の爆弾を投下しました。

爆弾が投下されるのを確認した我々は、咄嗟に側溝に身を伏せましたが、

直後に凄まじい爆発が起こりました。

この爆発により、多くの仲間が犠牲となり、現場は一瞬にして修羅と化しました。

痛恨の極みであります。

その後、間もなくして、同じ海軍爆撃機が再び現れ、上空を旋回しておりました。

恐らくは、誤爆を詫びにきたものと思われます。

その後、爆撃機は山陰へと消えていきました。

後に聞いた話によりますと、その爆撃機の操縦士は、今回の事態の責任を取り、

自爆されたとのことです。

さて、1942年2月、我々はジャワ島攻略へと向かいました。

40隻余りの船団は、軍艦「足柄」「羽黒」といった重巡洋艦などに護衛され、

南へと進撃を開始し、無事に赤道を通過することができました。

そして、スラバヤ沖海戦において、我が海軍は疾風の如く前進いたしました。

南海の深夜に砲火が閃き、夜が明けて輸送船から見ると、

敵の海軍兵士が海面を漂っておりました。

どうやら、我が海軍によってイギリス・オランダ東洋艦隊は全滅したようです。

3月には、ジャワ中部のクラガンに敵前上陸を果たしました。

敵は抵抗のため多くの兵力を配備しておりましたが、幸いにも友軍の被害は

僅少であったと聞き、安堵しました。

3月8日、我が軍は満を持しての総攻撃を開始いたしました。

さらに、チモール島への進撃も開始され、我が部隊はマレー半島へ転出のため、

バタビヤ港を出港し、4月26日にシンガポールへ入港しました。

部隊は上陸専門の任務についていましたので、

アメリカ本土への上陸作戦が計画されているのではないかという話も出て、

毎晩厳しい警備が続く日々でした。

そのような生活が続く中、どこからともなく終戦の知らせが届きました。

祖国のため、命の敵に勝つまではと強く抱いていた気力が、

まるで泡のように消え去り、力が抜けて、とめどなく涙が流れました。

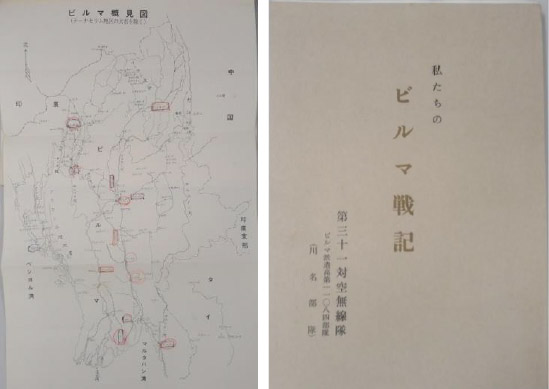

熊本市 竹原さん(60代)

実家から戦時中の写真などと一緒に、

ビルマでの戦いとみられる手記が見つかりました。

*原文から抜粋し、一部書き換えています。

1944年の暮れに第31対空無線隊への転属を命じられ、

翌年1月に重爆撃機に搭乗いたしました。

昭南(シンガポール)、金辺(プノンペン)などの各飛行場では、

熊本陸軍少年飛行兵学校(熊校)時代の少年飛行兵たちが下士官となっていて、

彼らは私に「ビルマへ行くことは生き地獄であり、死に行くことである」と語りました。

また、食糧事情の悪さや、制空権が完全に敵の掌握下にあるという厳しい状況も聞かされました。

3月、ビルマへ向かう道中は、昼間は密林に身を潜め、夜は屋根のない貨車に乗り、

時速5キロという速度での寂しくも悲しい鉄道移動でした。

その頃、第31対空無線隊はビルマから泰国(タイ)へ転進していて、

やがて5月にはさらに金辺(プノンペン)へと移動しました。

金辺(プノンペン)では、地上作戦の様相を呈しているさなか、

8月に天皇陛下の玉音放送があり、日本軍は無条件降伏しました。

その時、私は大声をあげて泣きました。

当時の金辺(プノンペン)での悲しみと痛みは、

今も決して忘れることはできません。

終戦後、先の見えない捕虜としての生活が始まり、

悲しみと苦しみに満ちた日々を送ることとなりました。

そのような耐え難い生活の中、武器解除・降伏式が執り行われ、

英国の将官の列席のもとに終了しました。

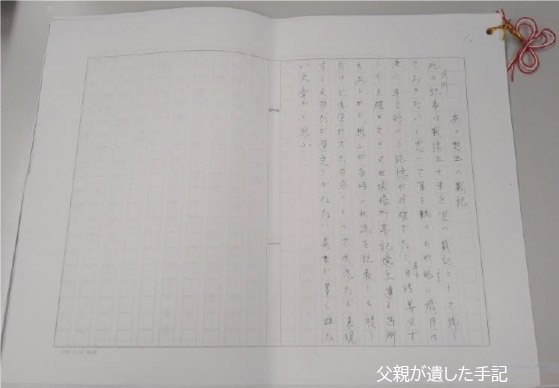

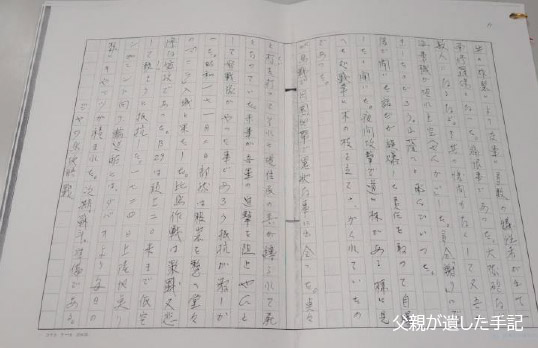

熊本市 村川さん(70代)

1922年生まれの父の戦時中の経験を綴った手記です。

*原文から抜粋し、一部書き換えています。

太平洋戦争に突入し、国民総戦闘員と云う。

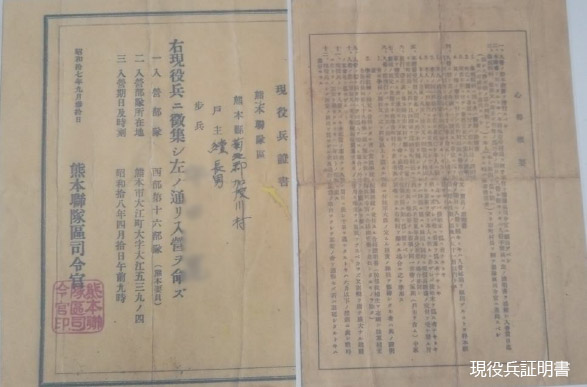

1943年4月10日、現役兵として西部16部隊第1機関銃中隊に入隊。

同期の初年兵は総勢24人で、皆一目見ただけで屈強な体格の者ばかり。

私のような商家出身の者が、彼らと対等に厳しい演習や訓練に耐えることが

できるのだろうかと、不安が頭をよぎった。

入隊初日の昼食は赤飯で祝われ、午後は健康診断に軍隊用語の説明となった。

入隊して軍隊の規律並みに先輩後輩の厳しさを肌で感じ、

軍規という緊張感と常に隣り合わせの中で、軍隊生活を身をもって体験した。

この先は、困難な道のりが続くであろうと覚悟していて、

力の限り精進するのみと決意を新たにした。

親兄弟をはじめ、親戚の方々には「今度会う日は、白木の箱だろう」と覚悟を伝え、

家を後にしていた。今はただ、軍人としての本分を尽くすことだけを心に誓っている。

心身の猛鍛錬は覚悟の上だったが、演習の過酷さ、喉が焼けるように辛い思いをしたが、

なんとか人並みに気持ちを奮い立たせ、明日への希望として耐え忍ぶ日々だった。

そして、忘れもしない7月18日の夜。

点呼の前に、初年兵係の方から私たち全員に早めに集まるよう指示があった。

班長も普段とは様子が異なり、顔色も悪く、何か言い出しにくいような雰囲気だった。

そのような状況の中、班長の口から語られたのは、戦友との別れについて。

現在、ブーゲンビル島で苦戦を強いられている部隊への補充要員として

派遣される兵士たちの氏名が発表された。

名前が呼ばれたのは、初年兵24人のうち14人。

私の名前は呼ばれなかった。

入隊から100日ほどしか経っていなかったが、苦楽を共に助け合ってきた戦友。

その別れは、言葉では言い尽くせないほど辛いものだった。

また、家族との連絡が禁じられていたため、ある戦友は私に家族への連絡を託してきた。

またある者は涙ながらに「自分には母親が1人しかいない。ほんの少しでもいいから、

母親に会うことはできないだろうか」と訴えていた。

そして、7月23日の夜10時。

戦地へ向かう兵士たちの壮行会が行われた。

真新しい野戦服に身を包み、装備品を手に持った戦友たちは、言葉も出ない様子に見えた。

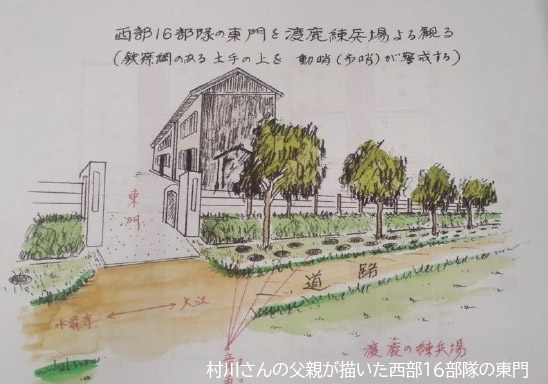

一応の挨拶が終わると、中隊長を先頭に東門に向かいその後、列車に乗車した。

先頭車両の方から笛が連続3回聞こえたかと思うと、列車は汽笛も鳴らさず動き始め、

列車は黒い影となり、熊本駅方面に消えていった。

熊本市 村川さん(70代)

1922年生まれの父の戦時中の経験を綴った手記です。

*原文から抜粋し、一部書き換えています。

1945年7月1日の真夜中。

熊本師団司令部(熊本市)にいた時のことだった。

突然、警戒警報のサイレンが鳴り響き、すぐに空襲警報にサイレンの音が変わった。

その2~3分後には熊本駅方面から最初の爆撃機が飛来し、

低空飛行のまま立田山(熊本市)の方向に進んで行った。

立田山には仮の兵舎があり、それを狙ったと思われる。

立田山の方で、2~3か所から火柱が上がったかと思うと、次の爆撃機が飛来。

その後も2~3分間隔で爆撃機が次々と飛来し、上空から照明弾を落下し

熊本市内は、満月の夜のように明るくなり、恐怖を忘れあ然となった。

その後も、爆撃機は目前を低空で通り過ぎ白川沿いを北上し、

水前寺、大江方面は火炎と黒煙に包まれた。

当時、在営部隊はほとんど各地に疎開していて、対空射撃はできず、

敵機の1時間以上に及ぶ無差別攻撃で、付近一帯は焼きつくされた。

翌日、坪井川沿いに広町から藤崎宮の鳥居をくぐると、

焼け跡はまだ生々しく、火が消えずにくすぶっている建物がたくさんあった。

そんな中、一番困ったのは、なんとも表現しがたい焼夷弾の匂いであった。

その後、橋から白川を見ると、焼夷弾の殻が無数に散乱し、

中には2~30キロくらいの小爆弾も見えた。

アメリカ軍は橋を標的にしたのかもしれないと思った。

あの時の記憶はなくならない。

熊本市 秦さん(80代)

1910年生まれの私の父が、1987年頃に孫へ戦争体験を語った際の

録音記録をまとめたものです。

父は1941年9月に2度目の召集令状を受け、小笠原(東京都)へ向かいました。

その3か月後には太平洋戦争が始まり、隊員たちは「いつアメリカ軍が攻めてくるのか」と

不安な日々を送っていました。

翌1942年には、小笠原から北海道へ移動することになりました。

これは「北からアメリカ軍が攻撃してくる可能性に備えよ」という命令によるものでした。

父が配置されたのは、千島列島の東端に位置する占守島(しゅむしゅとう)でした。

敵の攻撃を食い止めることを任務とし、3年余りが過ぎた1945年8月15日、終戦を迎えます。

その時、父は戦争に負けたことは悔しかったものの、やっと故郷に帰れると安堵したそうです。

しかし、終戦からわずか3日後の8月18日午前0時、突如として激しい砲撃が始まりました。

旧ソ連軍が上陸してきたのです。耳をつんざくような大砲の破裂音。

不意を突かれた攻撃でしたが、元々アメリカ軍の攻撃に備えて築いていた陣地があったため、

応戦の準備はできていました。

私たちは「勝たないと日本に帰れない」という強い思いで応戦し、戦いを優勢に進めましたが、

日本がすでに世界に向けて敗戦を表明していたため、戦争を続けることはできず、

降伏という決断に至りました。

旧ソ連軍に武器を没収され、父は1か月間占守島に留め置かれました。

そして1945年9月12日、ロシア軍の船に乗せられ、

「これでやっと帰れる」と思ったのも束の間、船は故郷とは反対の北へ北へと進んで行きました。

船が到着したのは、一面真っ白な雪に覆われたシベリアでした。

上陸後、山奥へ連行され、過酷な強制労働の日々が始まりました。

港から約80キロ離れた山の上に設けられた捕虜収容所では、

旧ソ連軍から「お前たちはソ連の言うとおりに働くんだ」と命じられたそうです。

1年、 また1年と、重労働が課せられました。

ある時、「峠の道路の除雪をせよ」という命令を受け、父を含む30人ほどが

現場に連れて行かれましたが、猛烈な吹雪となり、除雪作業は全く捗りませんでした。

命令された仕事もできず、旧ソ連軍が迎えに来る見込みもないと考えた一同は、

雪の中を低い方へ低い方へと一列になって歩き始めました。

途中で偶然見つけた小さな小屋には1人のおじいさんが住んでいて、

凍り付いた豆のようなものを分けてもらい、飢えをしのぎました。

そして、そこからなんとか捕虜管理事務所にたどり着いた時、

思いがけない出会いが父の抑留生活に変化をもたらしました。

管理事務所で通訳をしていた人物が、なんと日本で父のことを知っていたというのです。

その後、その方から食べ物を分けてもらうなど、様々な助けを受け、

父はシベリアからモスクワへと移送されることになりました。

4年間の旧ソ連での生活を終え、父はようやく日本への帰国を果たすことができたのです。

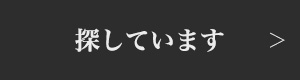

菊池郡 中山さん(40代)

亡き祖母から聞いた、忘れられない光景についてお伝えします。

1929年生まれの祖母は、1945年8月9日当時16歳でした。

その日、祖母は島原(長崎県)の対岸に位置する宇土市(宇土半島)の小池という集落の

干潟に出ていたそうです。

その時、対岸から強烈な閃光が走ったかと思うと、間もなく地を震わせるような

「ど~んっ」という轟音が全身を揺るがしたといいます。

それと同時に、空はまるで、あらゆる色の絵の具を溶いたように色鮮やかに染まり、

その光に照らされた空の様子を、祖母は「見たことない美しさだった」と語っていました。

その後、その轟音と空の変化が原爆によるものだったと知った祖母は、

あの時目にした光景を、奪われた多くの御霊が描き出した光と空だったのだろうと感じたそうです。

そして、その出来事を決して繰り返してはならない、決して忘れてはならないと、

幼い私に強く語って聞かせてくれました。

私がこの話を聞いたのは、今から約30年前。

祖母と一緒にいる際、テレビで戦争に関する話題が出るたびに、

自身の経験を様々な角度から話してくれました。

多くの話を聞きましたが、今回お伝えした光景についての話が、

今でも私の心に最も深く、鮮烈に焼き付いています。

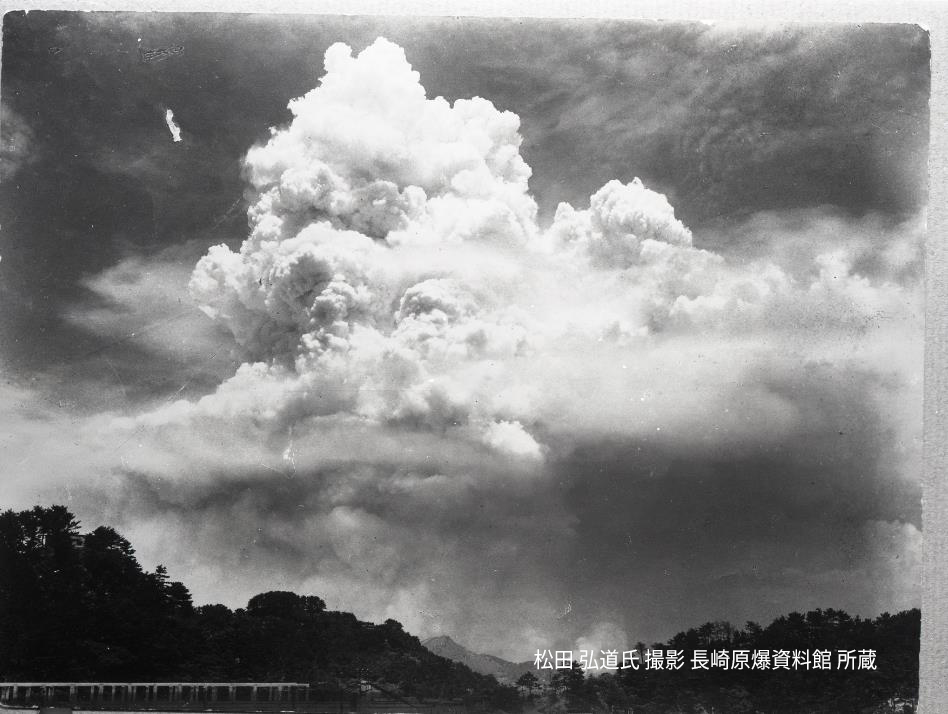

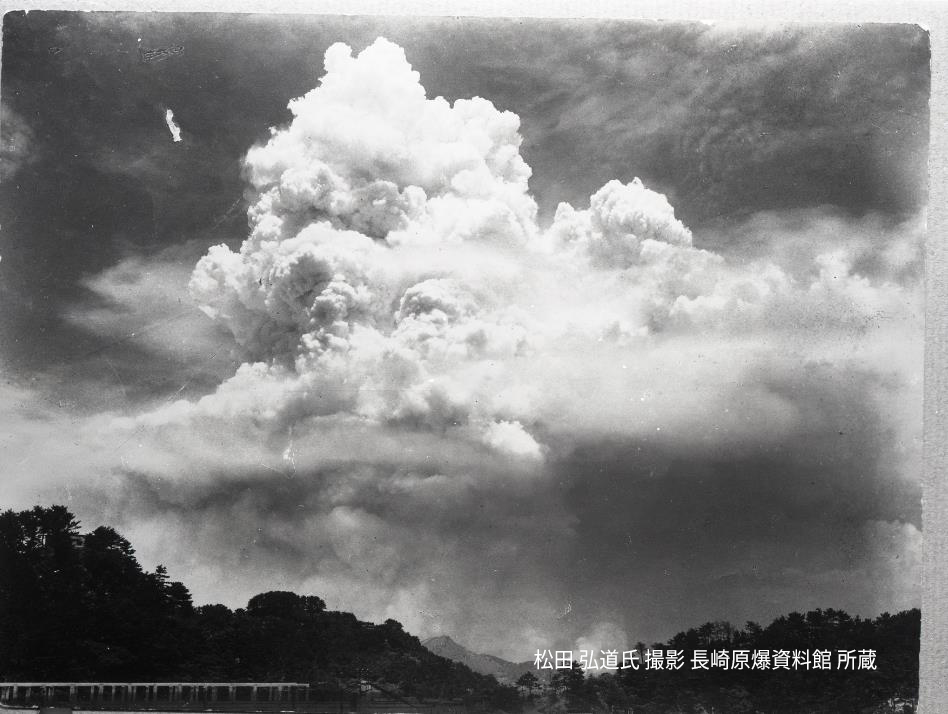

阿蘇市 坂梨さん(90代)

戦争を体験した者として、最も記憶に残っているのは、阿蘇上空での空中戦です。

1945年、アメリカ軍による日本本土攻撃が始まり、

阿蘇地域でも緊張した日々が続いていました。

当時、私は青年学校に通う傍ら、防空監視所(宮地)に勤務していました。

私が監視当番だった5月5日午前7時半過ぎのことです。

東の方から爆音が聞こえ、眼鏡で空を覗くと小型機1機が見えました。

すぐに本部に「小型機一機、高度5000メートル、敵味方不明、東から西に通過」

と報告した瞬間、周囲には空襲警報が鳴り響きました。

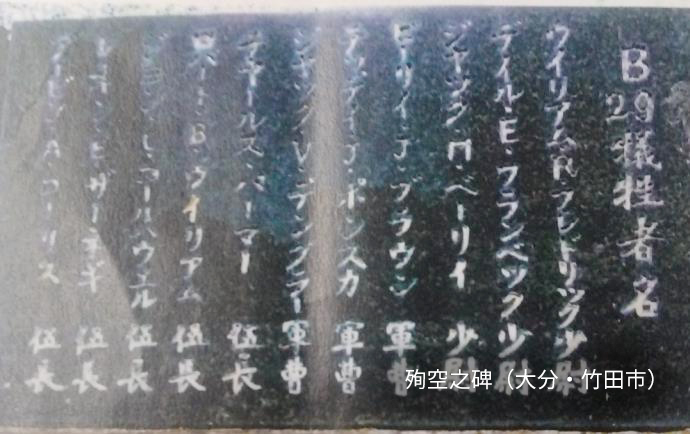

すると、遥か大観峰上空に銀色の翼を連ねたB29爆撃機が12機飛来してきました。

私がその光景に恐怖を感じ、あ然としていると、東南の方向から日本軍戦闘機3機が現れ、

激しい空中戦が始まったのです。

日本軍機はB29の編隊に対し、上下左右から果敢に攻撃を仕掛けました。

それに対しB29も応戦。

日本軍機1機が被弾し、煙を上げながらも、そのままB29に体当たりをしたのです。

その瞬間、日本軍機は火だるまとなり、まるで花が散るように落下していきました。

そのまま墜落するのかと思っていたら、

機体から煙を吹き出しながらも、日本軍機がB29に体当たりをしたのです。

その時、火を噴いたB29は高度を下げながら東の方へ飛び去り、

数個の落下傘が確認できました。

わずか2分足らずの空での交戦でしたが、まるで長い時間が過ぎたように感じられました。

その後、消防団は落下したアメリカ兵の確保に向かい、

数名が捕虜となり、複数の遺体も発見されました。

それから3か月間、地域では空襲警報とグラマン戦闘機の奇襲に

おびえる日々が続きましたが、8月15日に終戦を迎えました。

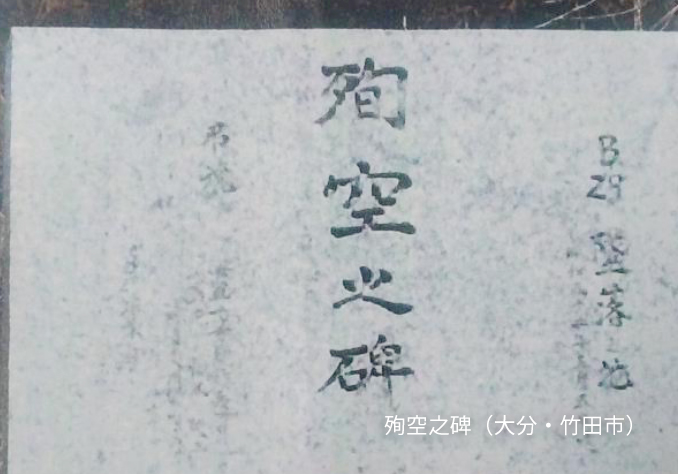

現在、B29が墜落した地には、

兵士を追悼する慰霊碑「殉空之碑」が建立されています。

©RKK2025